頭頸疼痛

揮鞭症候群(Whiplash Syndrome)是許多人因交通事故或其他突發性衝擊後經常面臨的頸部傷害問題。這種損傷可能導致持續性的疼痛、頭暈及其他不適症狀,若未及時診斷與治療,可能進一步影響生活品質甚至工作能力。了解病因、症狀及治療方式,有助於快速康復並避免長期後遺症。

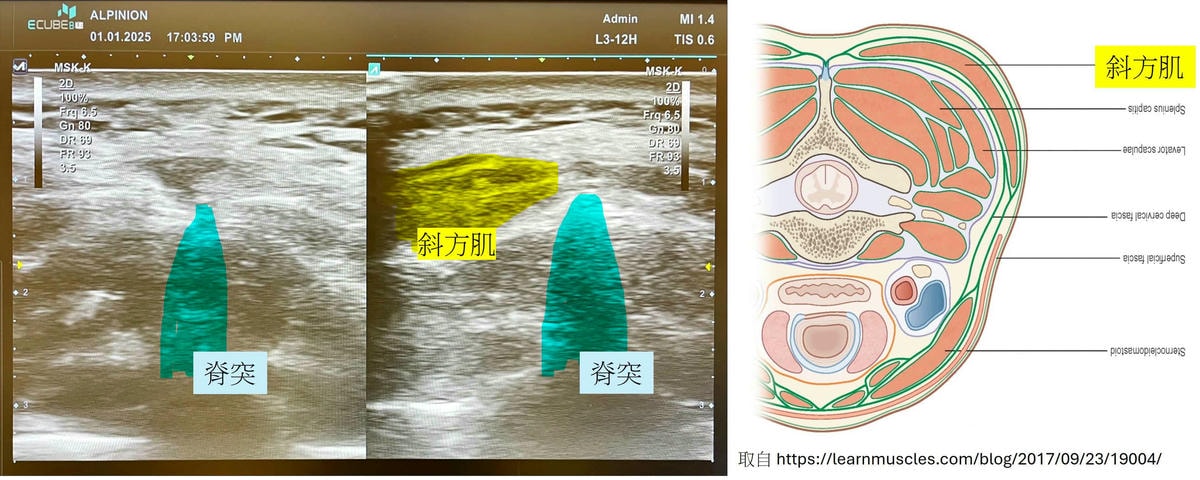

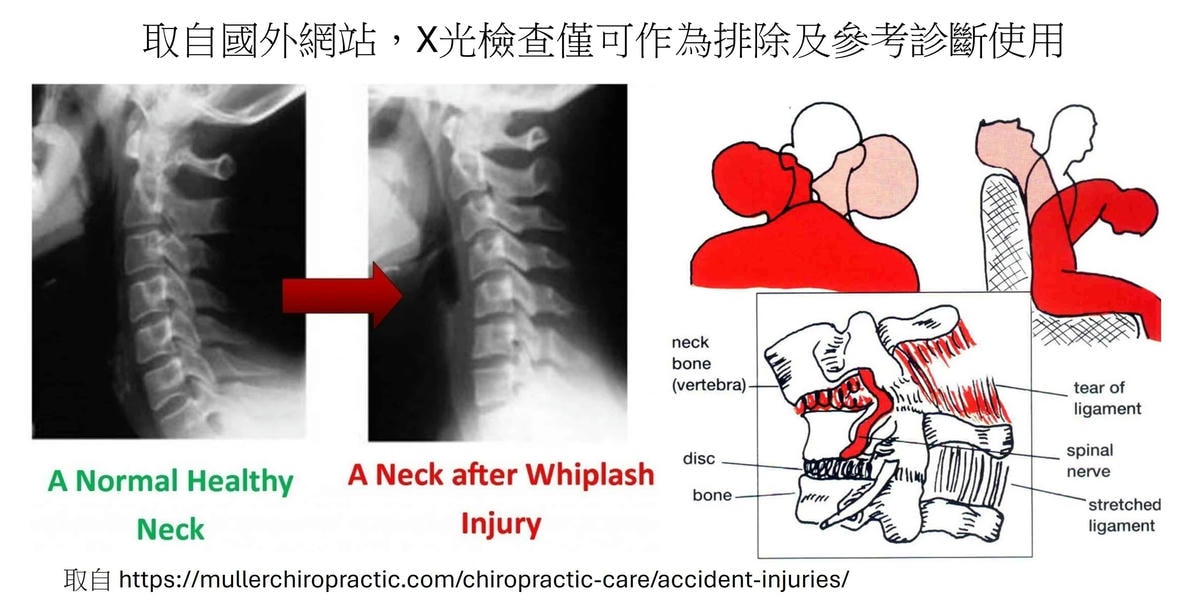

門診近期來了一個三十多歲的年輕女性,因為交通意外,機車緊急剎車引起頸部向後甩傷,診斷為揮鞭症候群(whiplash syndrome)。X光檢查後無頸椎受傷(包含第1-2椎都呈現穩定狀態),沒有神經學異常症狀。後續接受一般復健治療,持續三個月後仍嚴重後頸部疼痛,無法躺平。臨床觸診後發現有局部嚴重壓痛在第4-6椎範圍,使用超音波檢查後發現脊突上韌帶、雙側斜方肌以及周邊結締組織都有顯著的撕裂傷(照片如下,可見正中出現一個撕裂空腔)。

甚麼是揮鞭症候群(whiplash syndrome)

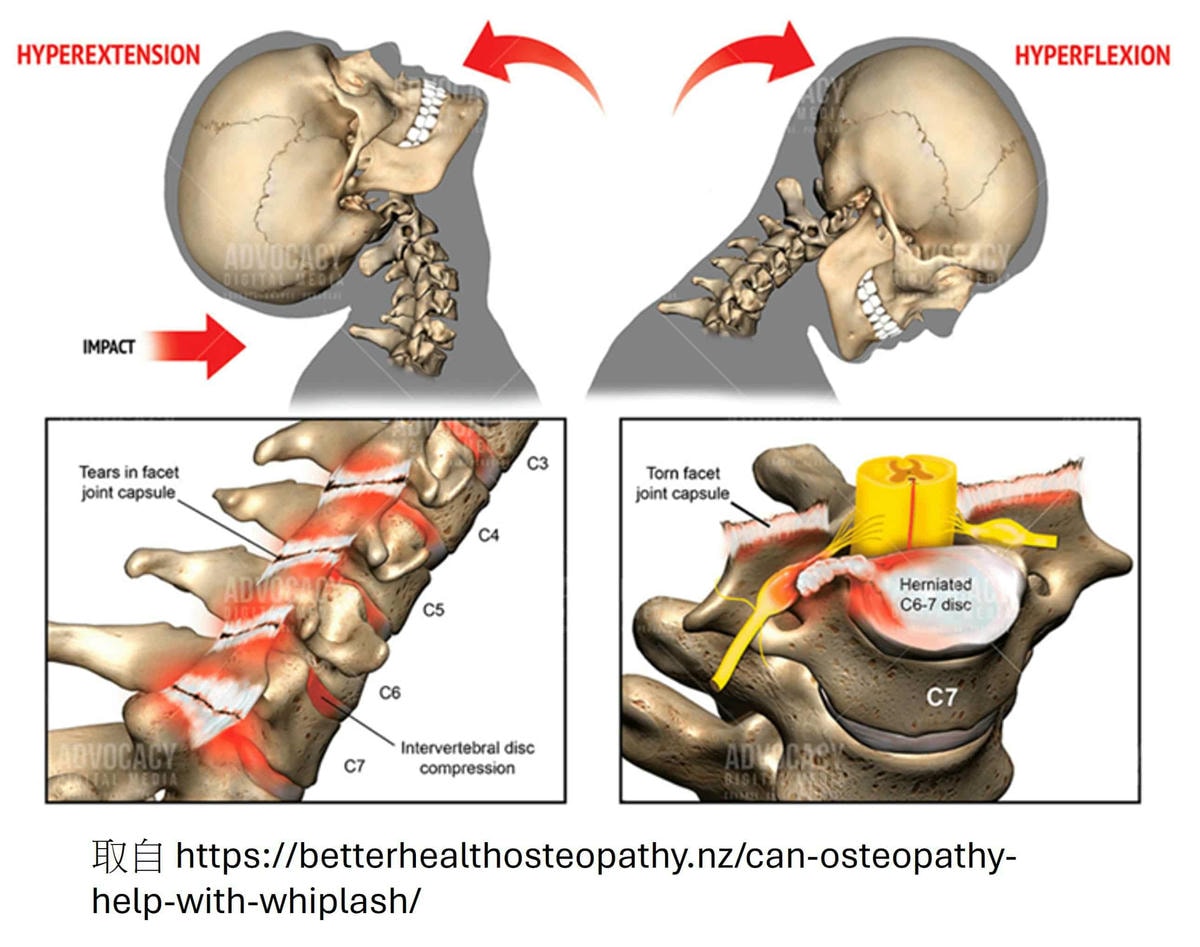

Whiplash Syndrome (揮鞭式症候群) 又稱之為 Cervical Acceleration Deceleration injury ( CAD ) 是由於身體突然加速或是減速,造成脖子像鞭子一樣的抽動然,進而造成的頸部傷害。

最常於車禍、運動頭部衝撞傷害 (足球頂球)、 高速遊樂設施 (雲霄飛車、大怒神等) 的情況,症狀不僅會出現頭頸部疼痛,更常常因為周邊神經刺激,會發生頭痛、失眠、眩暈等症狀,嚴重者更可能導致脊隨受損出現手麻痛、噁心、無力、呼吸異常、大小便障礙…等等危機生命的相關症狀。

揮鞭症候群發生原因

到目前為止,揮鞭症候群(頸扭傷和拉傷)還是美國醫院急診最多的交通意外傷害,這類患者通常會抱怨頸、肩或背部疼痛、頭暈、頭痛、眩暈、感覺異常或焦慮失眠等症狀。依據統計,頸部扭傷的盛行率每年每 10 萬人中有 28 至 834 個。後續不同研究中,顯示有機會高達70%患者在受傷三個月後仍持續有各種不同的症狀。

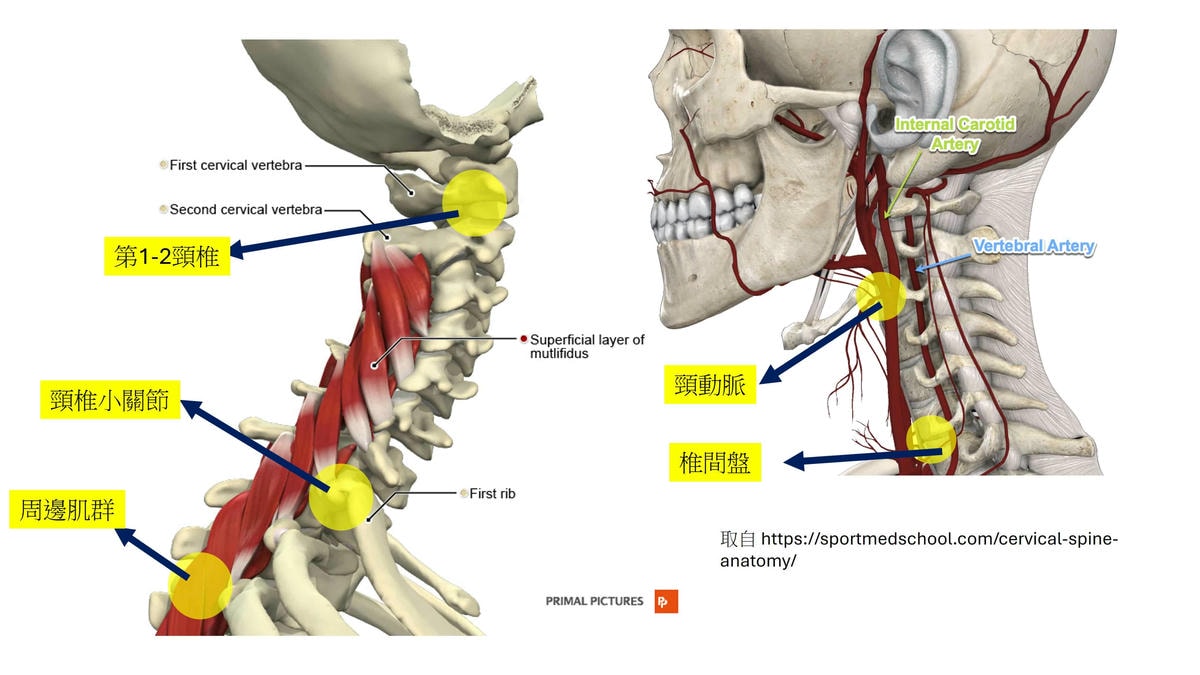

揮鞭症候群實際的病因至今仍不清楚。然而,目前認為這些患者的症狀都具有實際結構上的損傷,進而引起後續一連串的症狀(雖然可能在各種檢查中均顯示正常)。頸椎周圍的各種結構都可能有關,包括頸椎小關節、椎間盤、椎動脈、脊椎韌帶、背根神經節和頸椎周圍的肌肉。

相關可能原因整理如下

- 交通事故:追尾碰撞。

- 運動傷害:接觸性運動的撞擊。

- 跌倒或暴力:毆打暴力、意外等。

此外,甩鞭傷還會對個人及社會造成經濟負擔,包括醫療費用、失業及長期失能等。

揮鞭症候群病因部位及常見症狀

小關節和囊韌帶

研究指出,頸椎小關節是頸部疼痛最常見的來源。從第2-7頸椎之間有小關節連接,這類關節是滑膜關節,周圍有一層薄而鬆弛的韌帶,稱為關節囊,頸椎的小關節受到鄰近兩節頸椎的脊神經支配感覺。

目前針對小關節損傷的提出兩種可能:

- 小關節囊過度緊張

- 滑膜皺襞擠壓受損

在研究中,觀察到頸椎在頸椎扭傷期時會發生關節囊的瞬間旋轉與擠壓,高速過度扭轉會壓迫小關節表面,擠壓滑膜皺襞。除了此之外,許多的研究也證明了頸部扭傷會造成小關節囊拉傷。

韌帶和椎間盤

對揮鞭症候群患者進行解頗和磁振造影的相關研究,頸椎韌帶和椎間盤受到損傷。頸椎周圍有各種韌帶 – 前縱韌帶、後縱韌帶、關節囊韌帶、棘間韌帶、棘上韌帶以及黃韌帶都有所發現。

當脊椎韌帶和椎間盤的環形纖維拉伸超過其生理極限時,可能會受到傷害。在各種的研究中顯示,在交通意外,第5-6椎間盤在正面碰撞或追撞中受傷的風險最高,而在正面碰撞過程中,上椎間盤( 第2-3以及第5-6椎間盤)則容易出現相關病變。

椎動脈

椎動脈在第6頸椎的橫孔處進入頸椎並向上走到離開第1頸椎後,椎動脈沿著第1頸椎後弓行進,進入顱骨枕骨大孔。揮鞭症候群患者會因椎動脈狹窄或痙攣而導致血流速度改變,與頭痛、耳鳴、視力模糊、眩暈和頭暈等慢性症狀有關。

在大體頸部模型已證明在頭部轉動的側面和後方追撞過程中可以同時發生伸展和軸向旋轉,但在頭部朝前的正面或後部碰撞過程中則機會較低,由此可以推測在側面和後方追撞中較易造成血管相關傷害。

頸椎背根神經節

背根神經節與許多感覺都有關係,對於它的直接損傷可以解釋許多典型揮鞭症候群症狀,例如 – 頸部疼痛、頭痛、頭暈、眩暈、視力障礙和放射痛。

肌肉

肌肉或肌筋膜疼痛是揮鞭症候最常見的症狀。頸椎周圍有

- 淺層肌肉,包括胸鎖乳突肌或斜方肌

- 深層肌肉,包括夾肌、半棘肌、最長肌、斜角肌或多裂肌

這些頸部肌肉在高度衝擊下,可能因為直接撕裂傷或是偏心收縮(肌肉主動收縮過程中強行拉長)有關。

心理相關

目前已知心理因素是揮鞭症候群症狀的原因之一,常見有注意力不集中和創傷後壓力症候群。揮鞭症候患者的憂鬱症狀在六週後變得明顯,隨著疼痛持續,會出現各種心理的後遺症。

揮鞭症候群常見症狀

- 頸部疼痛與僵硬:大多數患者在傷後6至24小時內感覺頸部疼痛,且疼痛可能持續數月

- 頭痛與眩暈:許多患者會出現頭痛,特別是枕骨後方

- 上肢症狀:如手臂麻木或刺痛

- 認知障礙:包括注意力不集中、睡眠障礙、記憶力下降及語言表達困難

揮鞭症候群需要注意的地方

一、撞擊時速度與傷害大小無絕對關係:

根據研究,僅僅以時速五公里左右的撞擊速度,就可能造成頸椎部位嚴重的傷害。此外,受撞擊時是否有扭轉頭與否也是相當的重要,有同時扭轉頭的人較容易發生嚴重的傷害。

二、性別與身材大會有影響 :

女性、身材較瘦小或肌肉較不發達的人,因為肌肉的保護性較不足,往往很容易直接傷到韌帶和深層的組織。

三、本身是否意識到即將受撞擊 :

有意識到即將撞擊或被撞的情況之下,頸部的肌肉會立即地保護收縮將傷害降低;反之,在無預警的情況之下傷害會更嚴重。

四、疼痛不一定馬上出現 :

有很多揮鞭症候群患者可能在受撞擊後 3-5 天之後才有明顯的疼痛出現,若是當初受撞擊的速度很小,沒有未加以注意,很容易會有所忽略。

揮鞭症候群的分級

根據魁北克工作組(Quebec Task Force)分類,揮鞭症候群可分為以下等級:

- 0級:無症狀。

- I級:頸部不適,但無明顯體徵。

- II級:頸部疼痛伴隨肌肉骨骼體徵,如活動範圍受限。

- III級:有神經學體徵,如反射減弱或感覺喪失。

- IV級:伴隨骨折或脫位。

診斷揮鞭症候群的方式

甩鞭傷的診斷以臨床評估為主,醫師通常會了解受傷機制並記錄受傷模式(建議相關患者也應有所了解,以方便後續診療考)。

進行影像檢查:

- X光:確認是否有骨折或頸椎排列異常,但無法作為診斷參考 – 無法排除頸椎退化等其他異常表現

- 核磁共振(MRI):檢查軟組織損傷,如椎間盤突出或韌帶撕裂 – 但症狀較輕者可能為正常表現

- 神經電生理測試:如神經傳導和肌電圖檢查用於評估神經功能

- 超音波檢查:使用超音波檢查相關韌帶、軟組織、肌肉使否有相關的撕裂及腫脹情況 – 目前有相關研究指出上傷後的韌帶軟組織硬度現住上,可能可做為病變位置的相關參考

揮鞭症候群治療方法

揮鞭症候群的治療方式多樣化,需根據症狀嚴重程度及患者需求制定治療方針:

藥物治療

- 非類固醇抗炎藥(NSAIDs):但需避免長期使用以免干擾身體修復

- 類固醇:用於減輕初期炎症和改善頸部活動度

- 肌肉鬆弛劑

- 神經痛相關藥物

- 抗焦慮等鎮定藥物

- 抗憂鬱藥物

物理治療

- 運動復健:透過專業指導恢復頸部活動範圍

- 按摩與筋膜釋放:針對肌肉緊張進行深層放鬆

- 牽引治療:改善頸椎對位與壓力分布

其他非侵入性療法

- 針灸:有效減輕疼痛並改善頸部功能。

- 脊椎矯正:由專業脊椎治療師操作,有助於減輕疼痛及提升活動度。

侵入性療法

- 觸發點注射:緩解頸部肌肉緊張及疼痛,並迅速改善活動範圍

- 注射治療:針對發炎或損傷處注射不同藥物或促進生長相關物質(例如自體血小板、糖水等)

- 疼痛控制:嚴重者可使用神經阻斷或是熱凝止痛治療來改善生活品質

- 手術治療:對於移位、椎間盤嚴重受損或是有顯著神經學症狀者,手術治療是需要加以思考的

揮鞭症候群預後與注意事項

雖然大多數患者可以在幾周內康復,但仍有部分患者症狀會持續數月甚至更久,相關注意事項如下:

- 及早治療:避免延誤,減少慢性化風險

- 保持適度活動:避免過度休息,但也不宜過早負重或訓練

- 尋求專業指導:需要積極醫師的建議

結論

揮鞭症候群的治療需因人而異,從藥物到復健治療皆應在專業建議下進行。雖然多數患者能在數周內康復,但長期症狀需透過精準的診斷與綜合治療來改善。保持適度活動、及早治療,並尋求專業指導,是縮短恢復期並避免症狀慢性化的關鍵。

參考資料

- The Pathophysiology and Mechanism of Acute and Chronic Whiplash Injury: A Narrative Review

- https://radiopaedia.org/articles/discoligamentous-injury-1

- Whiplash Injury 揮鞭式頸部創傷

- Neck ligament strength is decreased following whiplash trauma

- Echo-intensity, fatty infiltration, and morphology ultrasound imaging assessment in healthy and whiplash associated disorders populations: an observational study

- Whiplash injuries: a systemic review