自行車手麻症候群

自行車手麻知多少?你是否曾經長時間騎自行車後,發現手指開始發麻、無力,甚至抓不穩東西?這很可能是「自行車手麻症候群」在作祟!

本文將幫助你了解這個常見的騎車問題,並提供相關的預防和治療方法。

一、什麼是自行車手麻症候群?為什麼會手麻?

自行車手麻症候群(Cyclist’s Palsy,又稱自行車騎士麻痺)是騎自行車的人常見的神經壓迫問題之一。當你長時間握住車把時,手腕和手掌常會承受過多壓力,容易壓迫到手部的兩條重要神經:

- 尺神經(Ulnar Nerve)

- 正中神經(Median Nerve)

導致手指麻痺、刺痛或無力感。

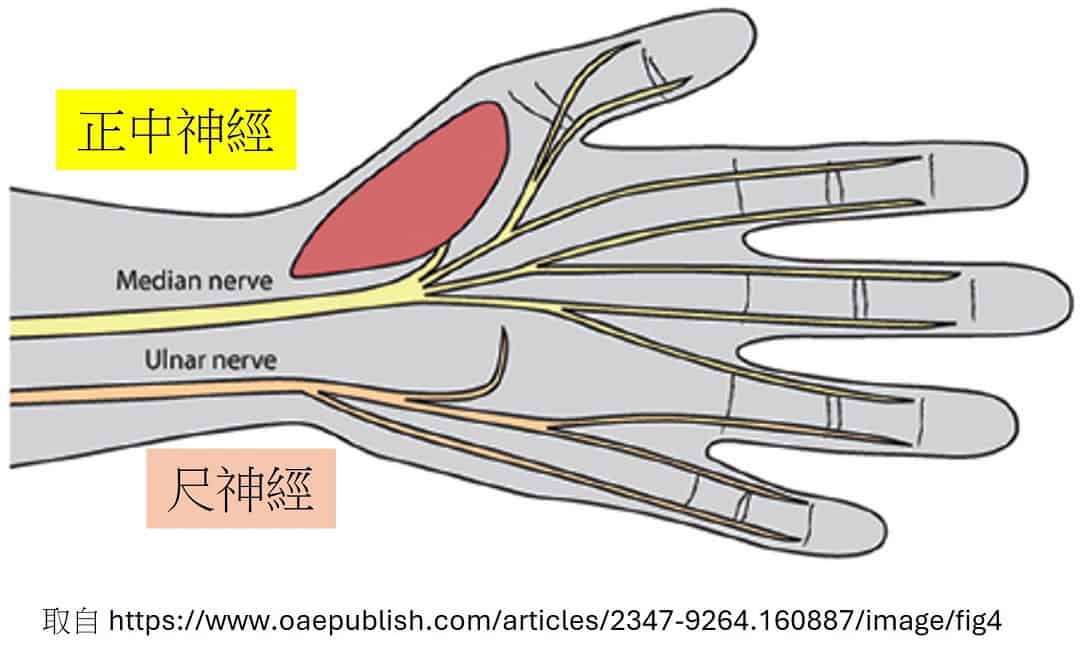

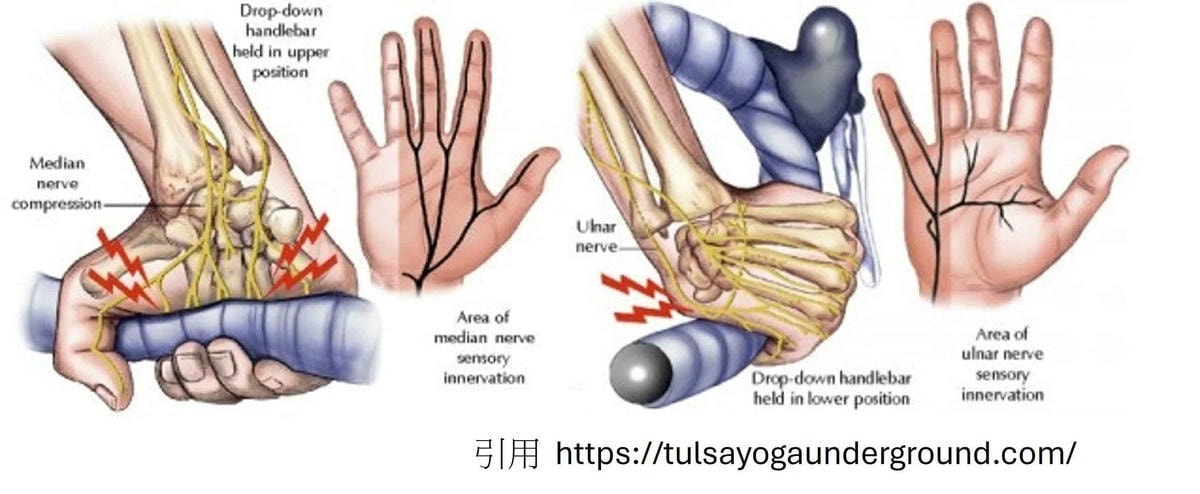

神經解剖學視角

從解剖學來看,自行車手麻症候群主要影響兩大神經系統:

1、尺神經(Ulnar Nerve)

- 位置:通過手腕的豌豆骨(豆狀骨)附近,接近手掌外側邊緣

- 控制:小指和無名指,以及部分手掌內側肌肉

- 受壓處:主要在手掌外側邊緣,尤其是握持下把時

2、正中神經(Median Nerve)

- 位置:通過手腕的腕隧道(腕管)

- 控制:拇指、食指、中指和部分環指

- 受壓處:主要在手掌中央區域,尤其是上把握持時

📌 重點: 自行車手麻症候群不只是暫時的不適,若不正確處理,可能會造成長期的神經損傷!神經病變學研究顯示,持續的壓力可能導致神經纖維退化變性,修復時間可能長達數月甚至更久。

二、為什麼會得到自行車手麻症候群?7大常見原因及其生物力學原理

1、長時間手部壓力

- 長時間持續壓迫手掌同一區

- 低把手(公路車彎把)時更容易發生

- 手掌的尺神經溝槽和正中神經通道正好位於與車把接觸的壓力區

2、錯誤的姿勢

- 手腕過度彎曲(超過15度)

- 握把時用力過度

- 手掌承受過多體重

- 解剖學發現手腕彎曲時,神經通道空間會縮小約30%,增加壓迫的風險

3、路面震動傳導

- 在顛簸路面騎行時,震動會直接傳引起

- 車身缺乏良好的避震系統

- 相關研究發現,低頻(10-20Hz)的震動對神經組織損傷風險最較高

4、不良騎乘姿勢

- 上半身重量過多依靠在手部(理想手部應改只承受20%體重)

- 核心肌群支撐不足,無法維持騎乘姿勢

- 生物力學來說,每增加5度的前傾角度,手部承受的壓力約增加8%

5、手部肌力不足

- 手部肌肉易疲勞,無法長時間提供支撐

- 長時間騎乘會超出手部肌肉的耐受力

- 肌肉疲勞後握力降低會增加手掌壓力

6、車輛配置(Fitting)不佳

- 車把過寬或過窄

- 座墊高度不適當,導致體重分布不均

- 車架尺寸與身高不合,導致使騎乘者採取不良姿勢

7、體質結構差異

- 先天性神經通道較窄

- 過去有過手部外傷的人會增加神經敏感性

- 年齡:40歲以上神經恢復能力顯著下降

三、自行車手麻症候群的症狀:詳細診斷指南

自行車手麻症候群根據受影響的神經不同,會出現兩種不同類型的症狀:

1、尺神經型麻痺(影響小指和無名指)

- 小指和無名指感到麻木、刺痛,且這兩指握力下降

- 感覺手指無法完全伸直(指伸肌功能受損)

- 抓握物品時感到無力,特別是精細動作

- 嚴重時可能出現「爪型手」變形

- 夜間症狀加劇

2、正中神經型麻痺(影響拇指、食指和中指)

- 拇指、食指和中指感到麻木,手掌內側發麻(類似腕隧道症候群)

- 精細動作變得困難,如扣鈕扣、拿小物品

- 無法有力抓握車把或煞車

- 冷水刺激會加劇症狀以及夜間症狀加重

四、症狀進程與嚴重度分級

第一級(輕微):

- 症狀僅在騎行時出現

- 休息後迅速恢復,且不影響日常生活功能

第二級(中等):

- 症狀在騎行後持續數小時

- 可能影響部分精細動作,需要額外休息或是治療

第三級(嚴重):

- 症狀持續數天不退

- 明顯影響日常生活和工作,需專業醫療介入

五、自我評估檢查方法

- 提內耳氏徵象(Tinel徵象):輕敲手腕內側尺神經區域,如果產生電擊感或刺痛,可能表示尺神經受壓。

- 弗倫測試(Phalen測試):將手腕彎曲保持60秒,如果出現麻痺或刺痛,可能表示正中神經受壓。

- 菲洛門氏徵測試(Froment徵象):嘗試用拇指和食指握住一張紙,如果難以維持握力,可能表示尺神經受損。

六、預防自行車手麻症候群的9大方法:專家建議與科學依據

1、優化騎車姿勢

- 保持手腕自然位置:避免過度彎曲,理想角度為5-10度

- 適當分配體重:使用核心肌群支撐上半身,減輕手部負擔

- 放鬆握力:不要過度用力握把

- 肘部微彎:保持約15度彎曲,吸收部分震動

2、選擇合適的自行車配件

- 人體工學握把:選擇有襯墊、符合手型的握把

- 防震手套:使用有凝膠或泡棉墊的專業自行車手套

- 避震系統:前叉避震或選用較寬的輪胎降低震動

- 碳纖維車把:能比鋁合金車把多吸收約20%的震動

- 車把帶:使用軟質材料包裹車把,增加接觸面積,分散壓力

3、交替變換手部位置,可以大幅減低發生率

- 每15-20分鐘調整一次手位

- 用多種握把方式:如公路車的上把、下把和煞車把位

- 預先計劃不同路段使用不同手位

4、強化手部肌力和柔軟度

- 伸展運動:騎行前後做手腕和手指伸展,每組持續30秒

- 腕部旋轉:維持神經靈活性,每天3組,每組10-15次

- 神經滑動運動以及握力、前臂強化訓練

5、合理安排騎乘時間和距離

- 循序漸進增加里程:每週增幅不超過10%

- 足夠休息:長途每小時休息5-10分鐘或是分段騎行而非連續長時間騎乘

- 天候調整:冬天或低溫時神經更敏感,縮短時間

6、正確設置自行車尺寸

- 車把高度與寬度適當選擇,減輕手部壓力

- 座墊位置:前後位置影響重心分布

- 車架尺寸:適合的車架,避免過度伸展

7、核心肌群訓練 – 強大的核心肌群可減少手部承受的體重約30%

8、注意營養和水分補充

9、專業自行車適配服務

- 動態適配分析:使用先進設備評估騎乘姿勢和接觸點壓力

- 個人化調整以及專家後續追蹤

七、自行車手麻症候群的參考治療計劃

當出現自行車手麻症候群症狀時,建議參考以下計畫以加速修復:

1、休息與保護階段(1-2週)

- 立即停止騎行,避免繼續壓迫

- 冰敷:急性期每天3-4次,每次15分鐘

- 夜間支具:保持手腕中立位置,減輕壓力

- 抗發炎藥物

2、初期康復階段(2-4週)

- 溫和伸展以及神經滑動練習

- 熱敷和輕度握力訓練

- 調整日常生活中可能加重症狀的活動方式

3、強化階段(4-8週)

- 漸進肌力訓練與物理治療

- 按摩和上肢關節活動度練習

- 核心訓練:強化核心肌群,為恢復騎行做準備

重返騎行階段(8週以後)

- 漸進式恢復計劃(從短時間、平坦路面開始)與調整注意姿勢

- 裝備升級

- 間歇性騎行,不立即長途騎行

- 繼續強化訓練

八、自行車手麻症候群的研究與統計數據

根據最新的研究,約有 30-40% 的自行車騎士曾遇過自行車手麻症候群,專業車手的發生率更高。

1、參考流病數據

- 長途騎行者(100公里以上)的發生率高達65%

- 女性騎士比男性更容易受影響

- 年齡超過40歲的騎士發生率增加約25%

- 登山車和公路車騎士的症狀有差異

- 平均恢復時間:輕度2-3週,中度4-8週,重度可能超過3個月

2、物理治療與復健

- 神經滑動運動:研究顯示可提高恢復速度

- 熱敷與按摩:改善局部血液循環,加速修復

- 肌力訓練:經過系統性訓練,復發率可降低高達60%

- 職能治療:專業介入可顯著提高重度病例的完全恢復率

- 康復時間線:早期介入可縮短恢復時間

3、新的研究與科技

- 適當使用人體工學握把與防震手套可降低 50% 騎士麻痺的發生率

- 新型輕量化碳纖維把立可減少傳導到手部的震動約35%

- 熱成像技術應用於早期檢測可能的神經壓迫區域

- 智能自行車系統能監測手部壓力分布

- 特殊的手套材料可提供更好的震動吸收和分散壓力

九、常見問題解答(FAQ)

Q1: 自行車手麻症候群會自行恢復嗎?

A: 輕度症狀通常會在數天至數週內自行恢復,但是中重度可能需要專業治療,如果症狀持續超過兩週,建議尋求醫療協助。

Q2: 我需要完全停止騎自行車嗎?

A: 這取決症狀嚴重程度。輕度症狀可能只需調整相關姿勢和升級裝備,中重度症狀會需要暫停騎行直至症狀改善。

Q3: 哪種醫師最適合評估這種症狀?

A: 神經科、疼痛科、骨科(需要手部專科)或運動醫學專科醫師都適合進一步評估與治療。

Q4: 電動自行車也會引起相關症狀嗎?

A: 雖然電動自行車減少了踩踏所需的力量,但手部姿勢和壓力問題仍然存在,甚至因為速度更快,路面震動可能更為嚴重。

Q5: 年齡 VS 恢復?

A: 年長者(40歲以上)的神經修復能力通常較低,恢復時間可能更長,更需要系統性規劃騎乘計劃。

十、結語與建議

自行車手麻症候群雖然常見,但透過正確的姿勢調整、適當Fitting以及手部肌力訓練,可以預防與減少不適。如果出現手麻、無力的症狀,建議及早休息並尋求醫師評估,以避免長期影響。

騎車應該是一種舒適的體驗,而非痛苦的感受,藉由預防和適當的訓練,你可以享受長時間的騎車而不會困擾。手部功能不僅影響騎行的體驗,更影響日常生活的各方面。保持警覺,注意身體信號,讓每次踩踏都是快樂的旅程!

願你的騎行之旅順暢無礙!

參考資料

- Median and ulnar nerve injuries in cyclists: A narrative review

- The Effects of Surface-Induced Loads on Forearm Muscle Activity During Steering a Bicycle

- The Effect of Long-Distance Bicycling on Ulnar and Median Nerves: An Electrophysiologic Evaluation of Cyclist Palsy