單側手腕無力也須將周邊神經病變列入思考,橈神經病變是其中常見且也可見到垂腕的一個診斷,排除中樞腦中風病變後,可以使用超音波檢查且輔以復健、神經解套注射等治療來改善症狀。

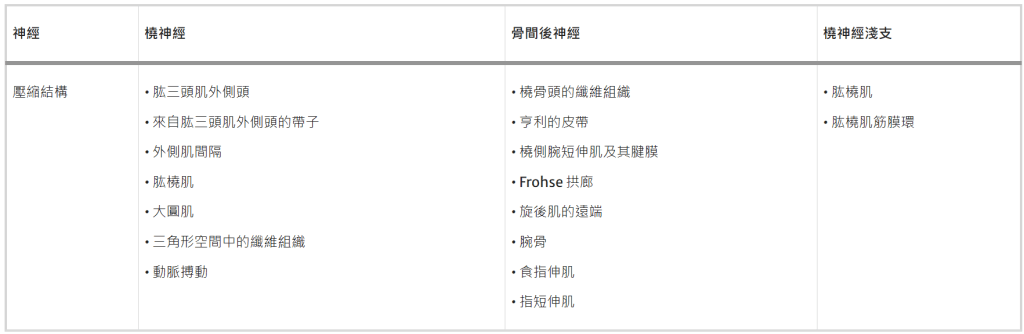

橈神經常見壓迫部位

橈神經壓迫不一定是由單一局部的病灶引起,也可能是多處病因共同引起的。後續依壓迫的位置及症狀分類加以討論。

高位橈神經卡壓

高位橈神經卡壓(HRNE) 指的是橈神經從臂叢神經起點到手肘上方分叉處的所有壓迫。

症狀會包括運動和感覺異常。除了會發生從上到下相關的肌肉的無力與功能障礙外,近端的壓迫也會導致肩胛骨周邊疼痛,疼痛會輻射到上臂後側。

高位橈神經卡壓最常見的是因為肱骨幹骨折及其並發症所引起,或治療過程中受損以及受到鋼板、鋼釘等植入物造成壓迫。

高位橈神經卡壓需要和頸神經根病變加以區分。典型頸神經根病變包括單側疼痛,來自頸部並放射到受影響的區域。(其他症狀包括感覺喪失和相應皮節或肌節的肌肉無力。但是,頸部以外沒有症狀並不能排除神經根病。)

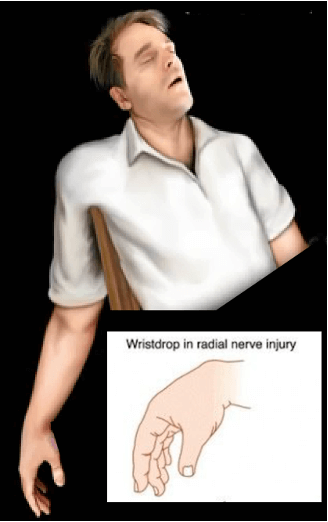

週末夜麻痺症候群

“週末夜麻痺症候群”是因為堅硬物直接長時間壓迫而導致手臂橈神經受損。常見周末一個酒精中毒的人,手臂懸在椅背上且時間較長,這會導致橈神經壓迫的典型症狀。“週六夜麻痺”一般用於所有高位橈神經卡壓。症狀包括無力、手指精確動作異常以及橈神經提供的肌肉癱瘓。

Punched nerve syndrome

一些可疑病因是所謂的”punched nerve syndrome”,由於附近動脈的重複脈動運動壓迫而導致的神經損傷,用高解析度超音波有機會看到血管脈動運動對神經的直接影響。

其他部位

- 肱三頭肌: 這是在 RN 分叉成末端分支之前參與將其捕獲在手臂中的肌肉之一。

- 外側肌間隔: 起源於肱骨大結節的頂部,跨越肱骨外上髁,插入橈骨頭的環形韌帶。它將手臂分為前室和後室。由於 RN 在沿著手臂下降時與 LIMS 直接接觸,因此 LIMS 可以被視為潛在的卡壓源

- 肱橈肌的壓迫並不常見,少數病例的特徵差異很大,較難診斷。

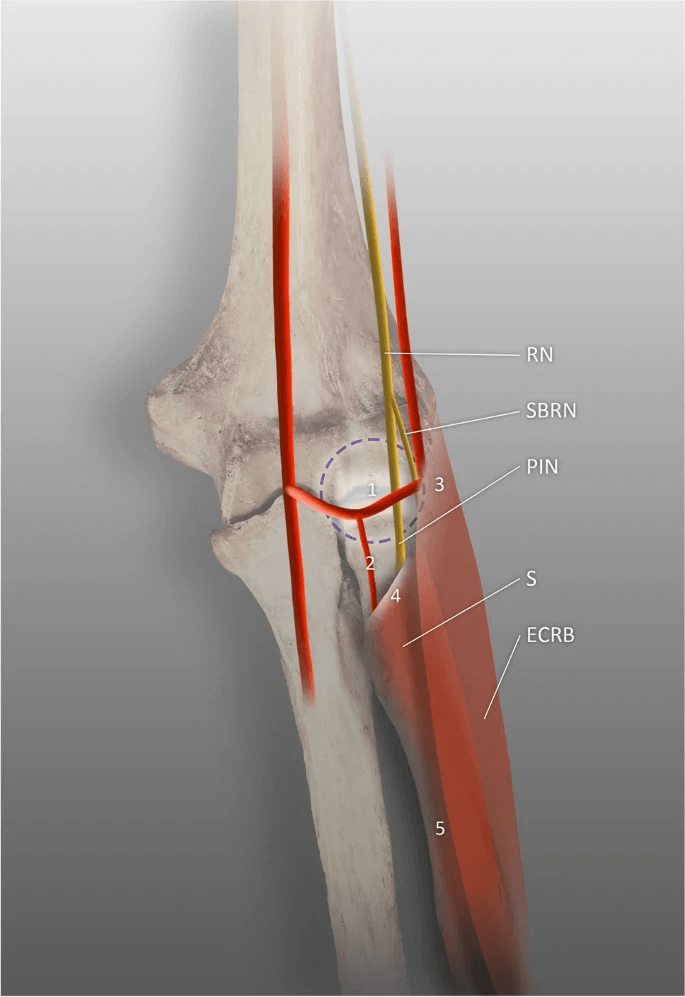

橈神經之骨間後神經(PIN)綜合症

橈神經之骨間後神經綜合症被認為是影響橈神經最常見的壓迫性神經病,也是與臂叢神經相關的第三大常見神經病(僅次於晚隧道症候群和肘隧道症候群)。

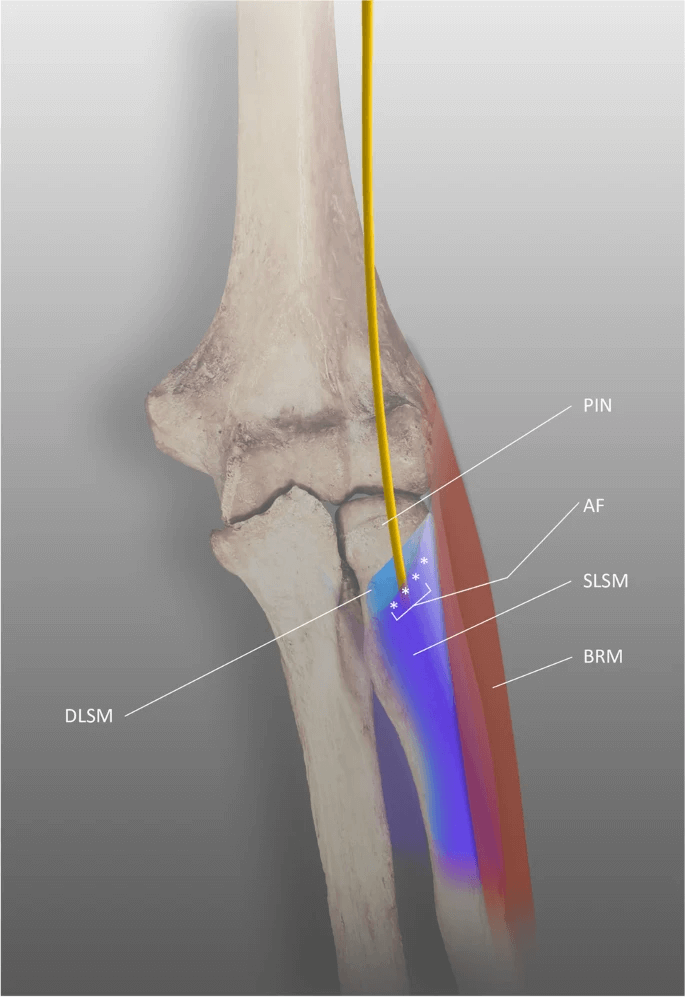

PIN 有五個常見的位置。其中最近端是橈骨隧道的底部,由源自橈骨頭與肱肌、肱骨、橈側腕短伸肌和旋後肌淺頭融合的纖維組織組成,這些組織的增厚是發生壓迫的主要原因。第二個點位於橈骨頸的水平處,由於橈動脈引起的,通常被稱為亨利皮帶(LH),它們的肥大變粗被認為是受壓迫的原因。

PIN的風險是高強度的握力和手臂長時間處於在振動下,使用某些拐杖和演奏某些樂器可能會導致PIN。(例如:小提琴演奏者遭受 PIN ,並伴有運動和感覺症狀,持續小提琴演奏會加劇這種症狀)

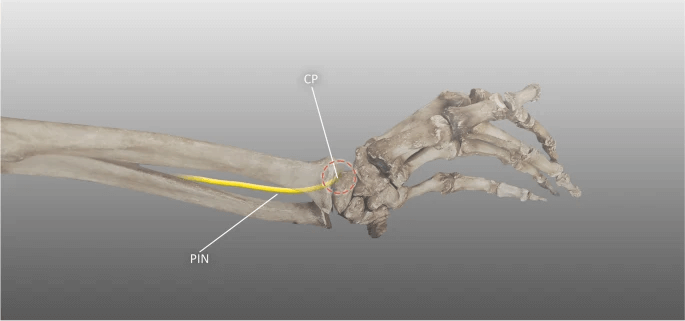

遠端橈神經之骨間後神經( PIN )神經病

橈神經之骨間後神經被卡住的最後一個常見部位是手腕的遠端,在分成最終手部分支之前,PIN可能會形成較大的球狀末梢,神經增大會導致伸展過程中和腕骨發生重複撞擊,從而導致神經相關症狀,所以需要手腕重複運動人為高風險族群。在沒有纖維化前,保守治療是有效的;如果纖維化腫大後是則侵入性治療和手術治療是必要的選項。骨間後神經的其他受傷原因有腕關節囊受傷、術後並發症和腕骨骨折 。

橈神經 – 骨隧道綜合症(RST)

RTS 的又稱為“旋後肌綜合症”,它也常與骨間後神經綜合症混淆,兩者都指相同的神經和相同的壓迫位置。

有些研究提出提到 RTS 實際和 PIN 是同一個病,然而,因為兩者的臨床表現不同,應分開加以討論。

RTS 的常見症狀是包含 PIN 的疼痛、不適和壓痛,並且還會影響睡眠。典型的症狀是旋後肌和橈側腕伸肌進行動作時疼痛加重,但是不會有肌肉無力、不動、感覺異常或萎縮等症狀。有人認為RST被誤診為外上髁炎(通常稱為網球肘)、橈側腕短伸肌損傷或其他一些伴有前臂外側慢性疼痛,認為應稱為“前臂外側疼痛綜合徵”或“持續性的網球肘”。

RTS 影響的女性多於男性,通常是在三十歲到五十歲,最常見在慣用手。RTS 的症狀與外上髁炎相似,因此必須區分這兩種情況。外上髁炎是附著於肱骨外上髁的總伸肌腱的過度使用損傷,不與神經損傷有關。

從臨床角度來看,主要區別在於症狀位置。RTS相關的疼痛往往位於距肱骨外上髁更遠端(約3-5公分),位於橈骨隧道中 PIN 的路線上;與外上髁炎相關的疼痛直接位於外上髁上方。

對於外上髁炎與 RTS 的研究發現,同時進行網球肘手術治療和 PIN 松解手術在緩解疼痛或功能改善方面並對於RST產生更好的療效。

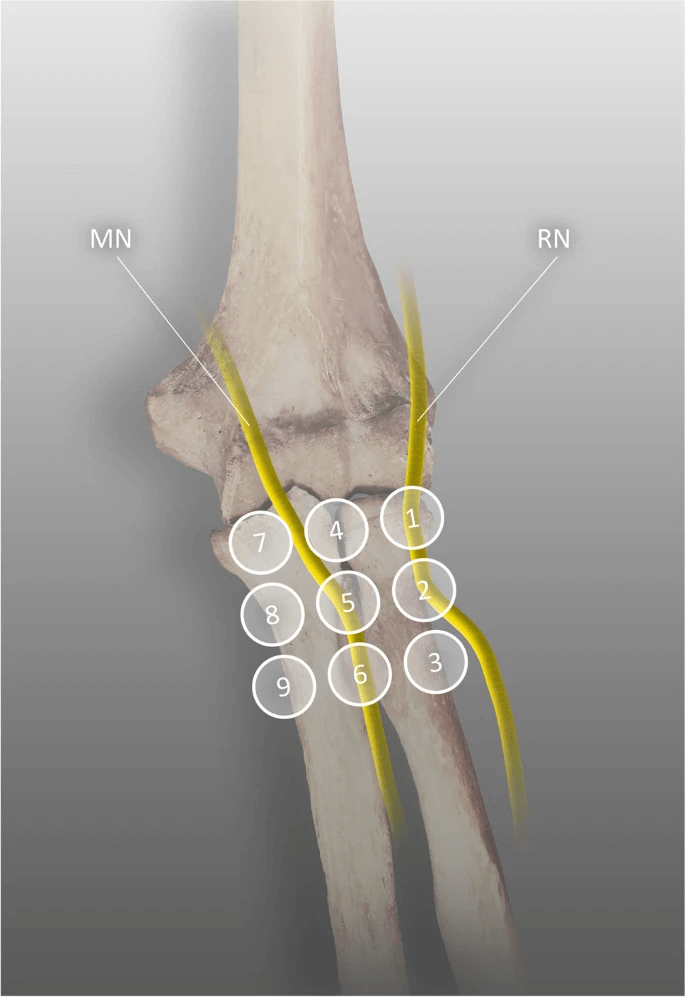

MRI對於RST診斷效果有限,主要對於排除臨床上類似的疾病有很大幫助。由於RST沒有運動神經異常,因此無法靠肌電圖對 RTS 的下診斷。由於診斷 RTS 的困難,故有人提出了“九檢驗規則”,依臨床症狀加以診斷。前臂的近端表面覆蓋有一個正方形,該正方形分為九個相等的較小正方形,包括三列和三行。根據橈神經分叉的位置,橈骨隧道中的PIN應位於側柱近端兩個或三個方格下方。在所有方格中,應進行壓痛測試,以確定症狀的真正起源,並排除其他密切相關的病理,例如外上髁炎。

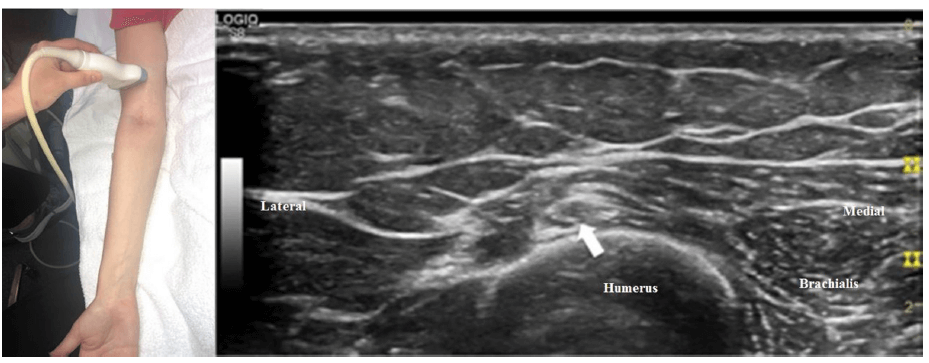

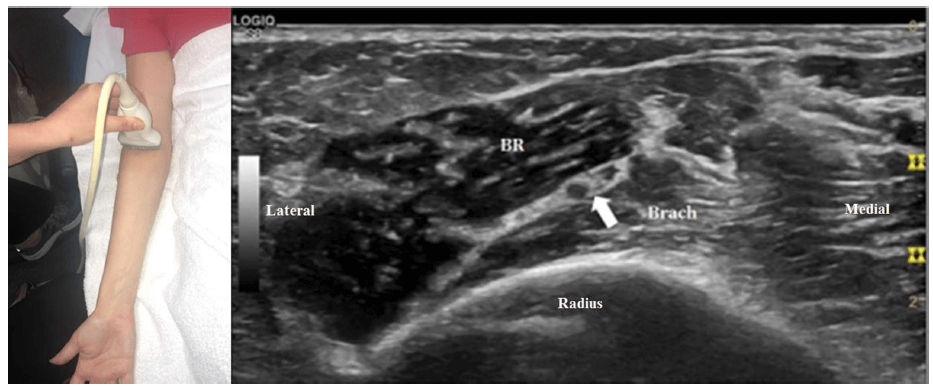

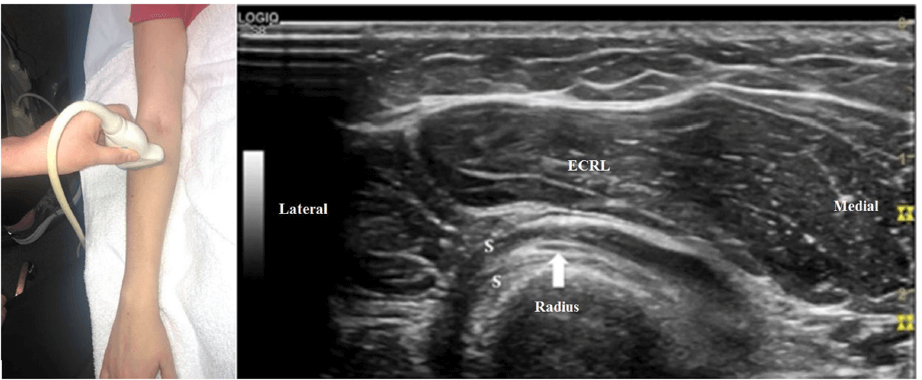

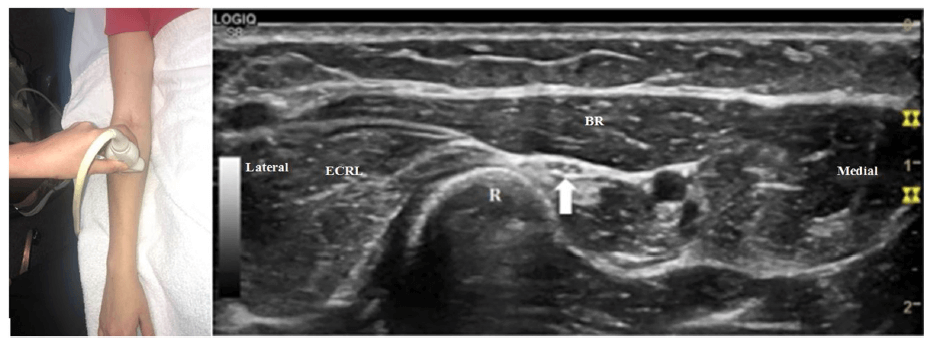

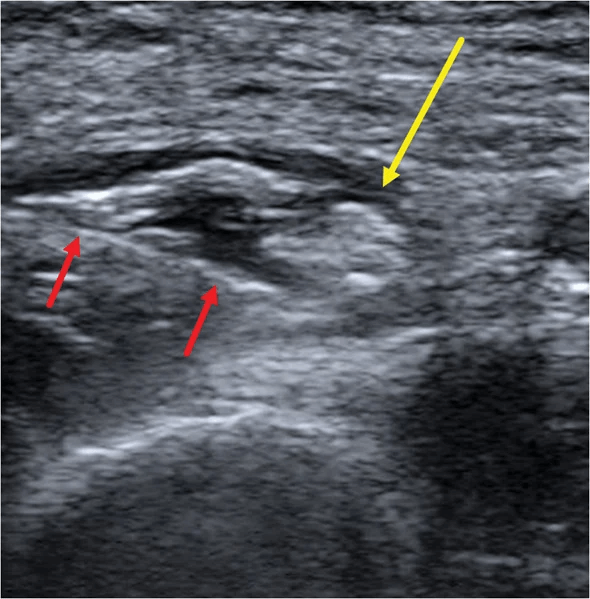

超音波下的橈神經

現今,高解析超音波可以看到的程度如下面的圖片一樣,可以由前臂開始一路觀察橈神經本體和主要分支,尤其可以對於常見壓迫區域加以觀察使否有異常腫脹、發炎、沾黏或是纖維化。雖然沒看到異常不代表沒有微小異常存在(一般醫師會以症狀為主,影像為輔來進行診斷),但是如果有看到異常(如囊腫或是嚴重發炎),那問題就十分明顯了。

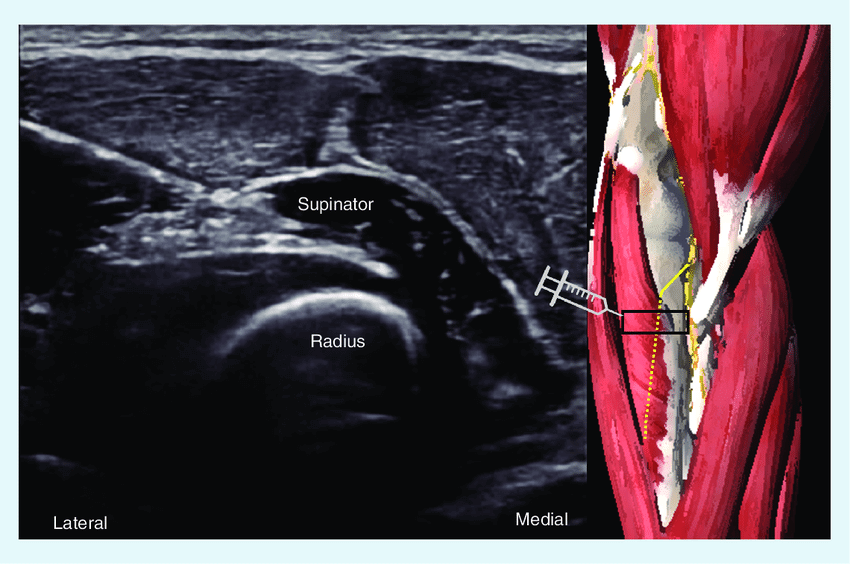

超音波引導治療橈神經壓迫 – 神經解套注射

神經解套注射(nerve hydrodissection),是治療周圍神經卡壓時使用的一種技術。

我們可以使用藥物及生理食鹽水等,經過超音波引導注射於神經周邊,將神經與周圍組織、筋膜或相鄰結構所受到的壓迫和沾黏分開,溶液中可以混用藥物、營養素、生長因子等,用於抗發炎、預防再次沾黏以及刺激神經修復。

案例影片參考

小結

單側手腕無力除了中風之外,也須將周邊神經病變列入思考。橈神經病變是其中常見的一個診斷,此外它也會表現疼痛無力,常與網球肘混淆,甚則因疼痛影響日常生活造成不便。

現在隨著科技進步,可以使用超音波檢查來做更準確的診斷,後續可以輔助復健、神經解套注射等來治療來改善症狀。

參考資料

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7564898/

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534840/

- https://www.mdpi.com/2075-4418/10/6/366

- https://link.springer.com/article/10.1007/s10143-023-01944-2

- https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2019.00216/full

- https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1007/s13244-018-0662-x

- https://consultqd.clevelandclinic.org/case-study-us-guided-hydrodissection-for-treatment-of-nerve-entrapment/