跌倒後下背痛,X光檢查沒有異常,也不代表沒有問題,畢竟檢查沒有百分之一百準確,自我觀察、提早診斷、正確治療、良好保養,才能避免慢性疼痛影響生活品質!

跌倒後 X 光無異常,為何下背疼痛仍然不會緩解?

「醫師,我最近跌倒了,去診所照了 X 光,顯示沒有明顯骨折,可是過2-3週下背部還是持續痛疼,痛得睡不著,這到底是怎麼了?」— 這是疼痛相關門診中時常遇到的問題。

根據衛生福利部統計,台灣每年約20% 的長者跌倒過,其中有超過 40%的人後續出現持續疼痛,雖然初步影像檢查無發現骨折等異常,但是許多「看不見的傷害」往往被忽略,逐漸發展為慢性疼痛、行動障礙,甚至造成失能。

如果你的 X 光檢查結果正常,但下背疼痛卻無法逐漸改善,可能有其他隱藏的問題,例如軟組織損傷、椎間盤問題、隱藏性骨折或神經壓迫等……。本文將深入討論跌倒後 X光無異常但仍持續疼痛的可能性、紅旗警訊(Red Flags)、診斷、治療和預防重點,讓你了解正確的應對方法,避免小傷害卻演變為長期健康問題。

跌倒後 X 光無骨折,為何仍感到下背痛?五大可能原因

- 軟組織損傷

- 椎間盤受損

- 脊椎關節損傷

- 隱藏性骨折

- 神經壓迫

一、軟組織損傷引起下背痛:X 光無法發現的隱形殺手

一旦跌倒,身體承受的衝擊力可能超出軟組織(肌腱韌帶等)的負荷能力,雖然骨頭沒有斷裂,但是肌肉、韌帶和筋膜卻會受到傷害。因為 X 光只能顯示骨骼結構,無法顯示軟組織的損傷,因此許多人在X光報告正常的情況,卻會有持續性的下背痛。

軟組織損傷主要包括肌肉拉傷、韌帶扭傷與筋膜炎,這些傷害可能獨立或是共同存在。

(1)肌肉拉傷(Muscle Strain)

跌倒時,下背肌肉會因突然拉扯和強烈撞擊而產生許多微小的或是大的撕裂傷,造成後續疼痛與發炎,這種狀況在所有年齡都有可能發生。

- 常見影響的肌群

- 豎脊肌(Erector Spinae):負責維持脊椎的直立,當受到過度拉扯,可能造成下背僵硬與疼痛。

- 腰方肌(Quadratus Lumborum):連接腰部、肋骨與骨盆,跌倒時可能受到強烈衝擊,導致肌肉緊繃與局部疼痛,難以活動。

- 多裂肌(Multifidus):深層肌群,負責脊椎穩定性,一旦受傷,可能導致動作受限與疼痛更加惡化。

- 肌肉拉傷的典型症狀

- 局部壓痛:按壓下背部肌肉時疼痛加劇

- 活動受限:彎腰、轉身或站立時感到困難

- 肌肉僵硬:睡起或久坐後活動時,疼痛最明顯

- 無放射性等神經痛:與椎間盤症狀不同,肌肉拉傷通常不會引起腿麻或刺痛

- 治療方式

- 急性期(前 48 小時):冰敷(減少發炎)、避免活動、非類固醇消炎藥(NSAIDs)甚至使用類固醇注射

- 亞急性期(48 小時後):溫熱敷、物理治療、核心訓練、伸展運動

依據許多相關的研究,約有六成上下的下背痛與肌肉損傷有關,其中跌倒後的肌肉拉傷最常見於下背與骨盆周圍的肌群。

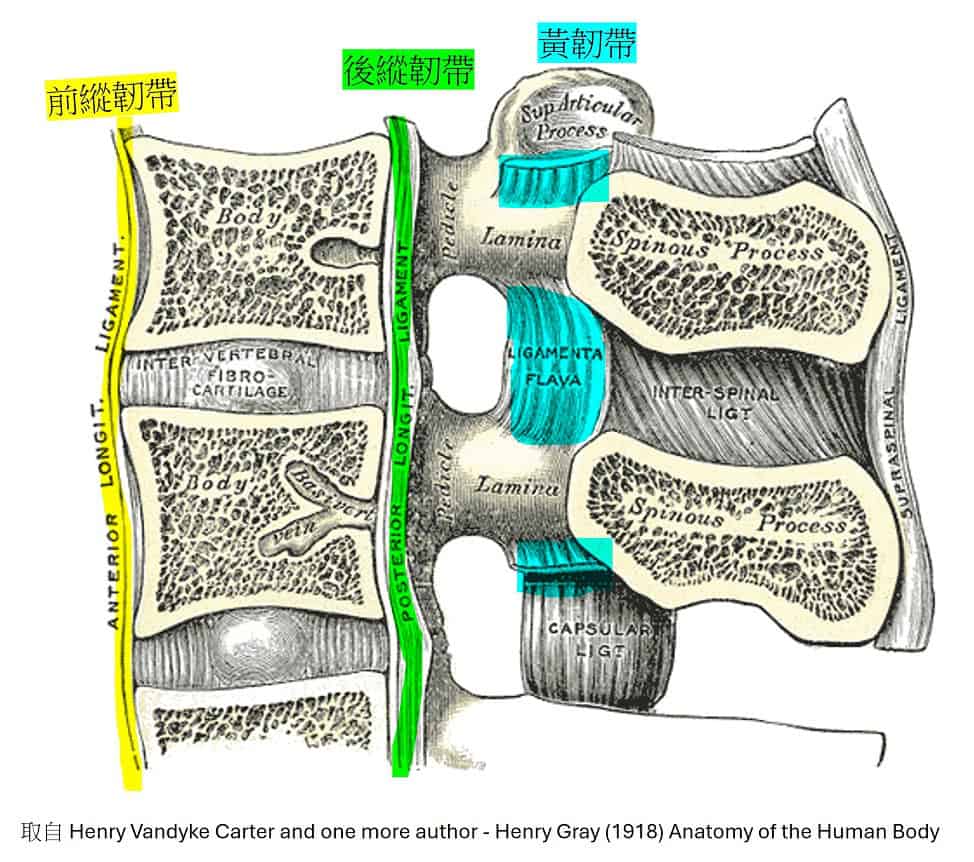

(2)韌帶扭傷(Ligament Sprain)

韌帶負責連結脊椎骨和周邊組織,提供穩定度,一旦跌倒,過度的拉扯或扭轉會引起韌帶受傷,較常發生在中老年人、骨質疏鬆患者或從跌倒等情況。

- 最常受影響的韌帶

- 前縱韌帶(Anterior Longitudinal Ligament,ALL):位於脊椎前方,受傷後 可能導致腰部前屈疼痛。

- 後縱韌帶(Posterior Longitudinal Ligament,PLL):位於脊椎後方,受傷後 可能影響彎腰活動。

- 黃韌帶(Ligamentum Flavum):負責提供脊椎的彈性,當受傷時,可能導致脊椎局部僵硬。

- 韌帶扭傷的典型症狀

- 局部腫脹與熱感

- 彎腰或後仰時疼痛加劇

- 疼痛可能持續 4-6 週,若未妥善處理,可能變為慢性疼痛

- 無放射性症狀,但可能影響活動範圍

- 治療方式

- 急性期(48 小時內):冰敷與止痛藥

- 亞急性期(48 小時後):物理治療與運動復健

- 嚴重韌帶損傷(MRI 或是超音波確診):短期使用護腰輔助或是注射等更積極的治療方式

(3)筋膜炎(Myofascial Pain Syndrome)

筋膜是包覆肌肉的結締組織,當跌倒造成筋膜受損,會引起「筋膜疼痛症候群」,造成慢性疼痛與僵硬。

- 筋膜炎的典型症狀

- 廣泛性疼痛,疼痛區域超出實際受傷部位

- 壓痛點(Trigger Points),按壓時疼痛加劇

- 疼痛可能向臀部或下肢放射

- 早晨僵硬感明顯,活動後可能稍微改善

- 根據美國相關研究,約三到四成慢性下背痛患者可能與筋膜發炎有關,其中曾經跌倒受傷的患者比例更高。

- 治療方式

- 非藥物治療:筋膜放鬆術、按摩滾筒、物理治療和適當的伸展運動

- 藥物治療:非類固醇消炎藥、肌肉鬆弛劑或是局部注射

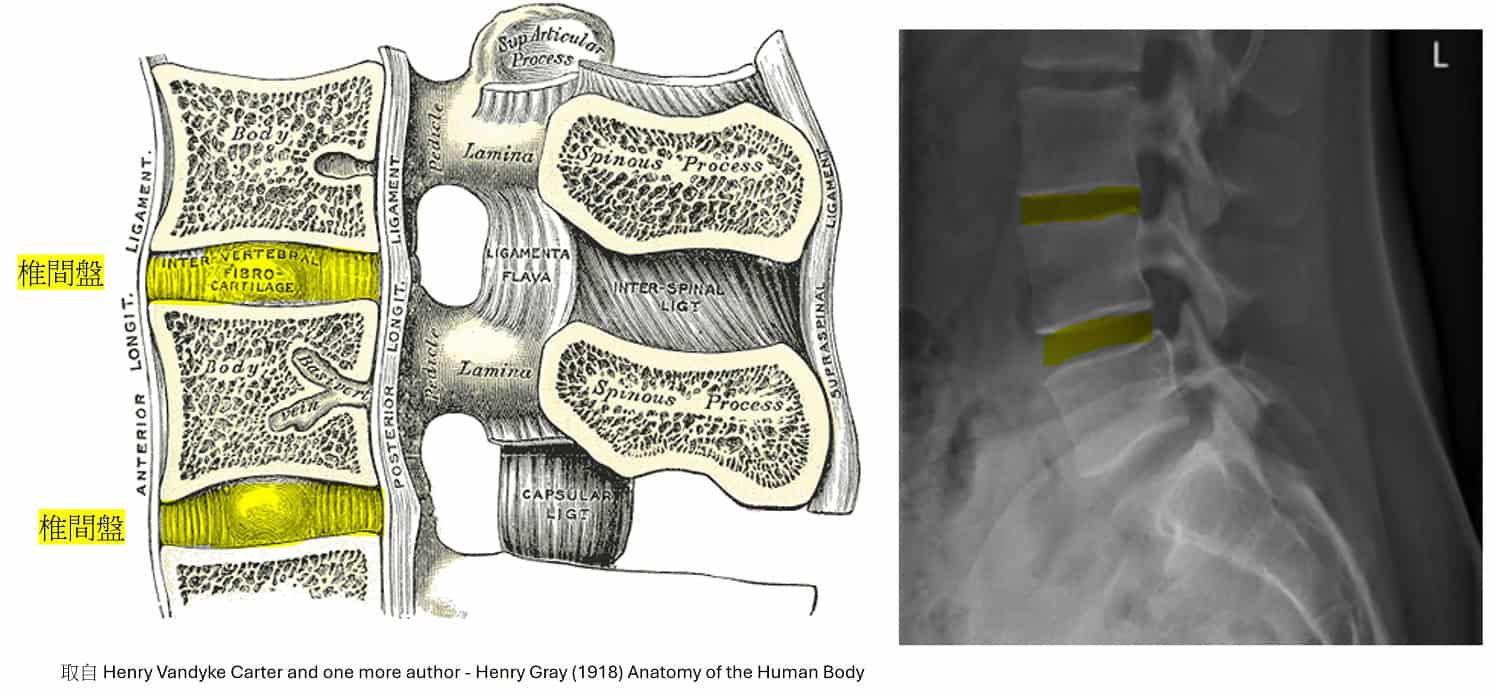

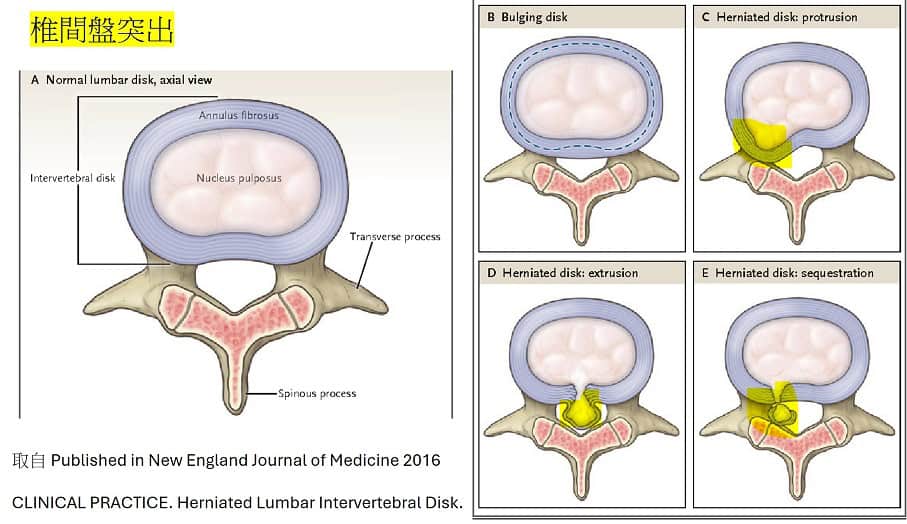

二、椎間盤受傷:緩衝結構受創造成下背痛

跌倒時的衝擊力可以對椎間盤造成傷害,包含椎間盤突出或退化。

(1)椎間盤突出 – 腰椎間盤(特別是 L4-L5、L5-S1)

- 典型症狀:

- 下背痛合併下肢放射痛(坐骨神經痛)

- 彎腰、咳嗽或打噴嚏時疼痛加劇

- 下肢出現麻木、刺痛或無力

- 久坐後起身困難

根據相關研究,高達兩成的下背椎間盤突出與外傷有關係。

(2)椎間盤退化 – 腰椎為主

- 典型症狀:

- 活動後疼痛加劇

- 晨間僵硬感明顯

- 活動範圍減少

- 身高可能變矮

針對跌倒患者的研究顯示與對照組相比,跌倒後患者的椎間盤退化速度增加約 30%。

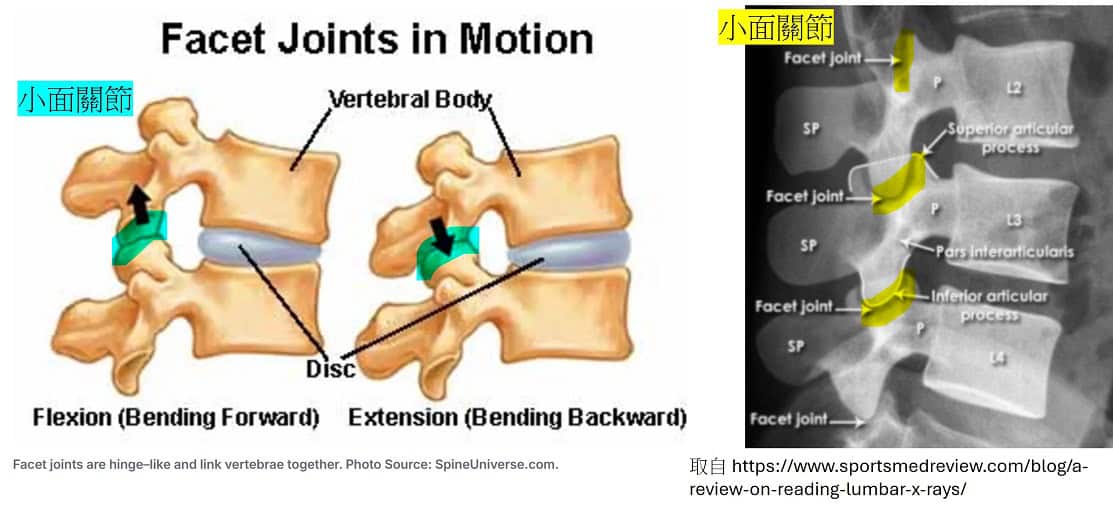

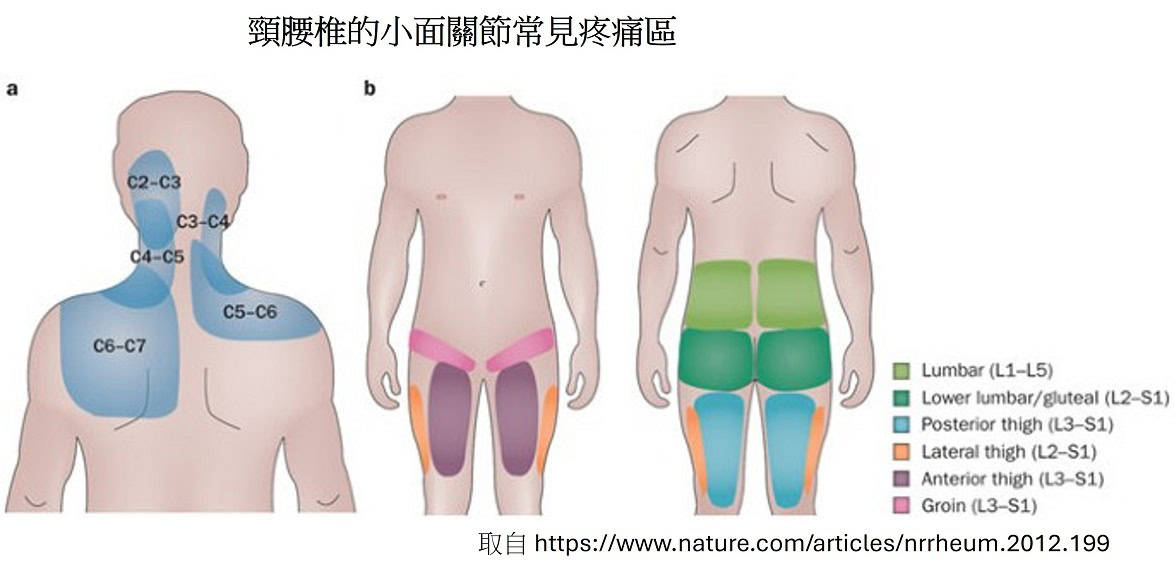

三、脊椎關節損傷:小關節對下背痛的重大影響

脊椎除了骨骼和椎間盤之外,還有一個關鍵結構 – 脊椎的小面關節(Facet Joint)。這些小面關節負責維持脊椎的活動與穩定性,但在跌倒、碰撞或姿勢不良時會受到影響,引發下背痛和活動受限。

小面關節受傷雖然不像椎間盤突出或骨折症狀那麼直接,但它的影響需要重視。如果無法診斷或治療,可能會導致關節退化加速、慢性疼痛,甚至影響日常生活。脊椎小面關節位於脊椎骨之間,負責背部的彎曲、旋轉與伸展。當跌倒時,以下種情況會造成關節受損:

- 直接衝擊:當跌倒時,臀部、背部或側腰直接撞擊地面,會對小面關節造成過度壓力。

- 過度伸展或扭轉:在跌倒時試圖用手支撐身體,可能會導致腰部或背部關節過度拉伸旋轉,拉傷關些面估節的節囊和周圍穩定的韌帶。

- 伴椎間盤退化:原本已有輕微的椎間盤退化,跌倒會大大的增加關節壓力與擠壓,加速關節退化發炎。

小面關節損傷的類型

(1)小面關節扭傷(Facet Joint Sprain)

跌倒時過度伸展或扭轉,導致關節囊或韌帶拉傷,較容易影響年輕人或是運動員,反應較快者,會因跌倒導致突然腰部扭轉的患者,常常和肌肉拉傷或韌帶扭傷同時發生。

- 典型症狀

- 後仰時疼痛加劇(與椎間盤突出不同,椎間盤問題通常是彎腰時痛)

- 側彎時患側疼痛明顯

- 起床後活動一段時間,疼痛可能稍微緩解

- 久坐或長時間站立後疼痛加劇

- 治療方式

- 急性期:冰敷、避免過度後仰或旋轉、止痛藥

- 亞急性期:物理治療與伸展運動

(2)小面關節發炎(Facet Joint Syndrome)

如果長期沒有復原,關節會因為反覆發炎與摩擦,導致慢性小面關節症候群(Facet Joint Syndrome)。這種情況較常發生在50歲以上的中老年人,尤其是本來就有輕度脊椎退化的患者。

- 典型症狀

- 長期下背痛,疼痛可能延伸到臀部或大腿上部(但不像坐骨神經痛會延伸至小腿)

- 長時間站立或步行時加劇

- 變換姿勢(如從坐姿站起)時感到僵硬與疼痛

- 沒有明顯的腿部麻木或刺痛感

- 治療方式

- 藥物治療:止痛藥、局部類固醇注射

- 物理治療

- 進階治療:

- 小面關節注射:在關節內注射局部麻醉劑與類固醇,以減少炎症

- 射頻燒灼術:適用於慢性小面關節疼痛的患者,可透過高頻電流阻斷疼痛傳導

- 增生修復注射治療

(3)關節錯位(Facet Joint Dislocation)

這是較嚴重的情況,一般發生在高衝擊跌倒,例如從樓梯跌下、車禍或劇烈運動時的傷害。關節錯位會導致脊椎排列異常,可能進一步壓迫周圍的神經,甚至影響脊椎穩定性。

- 典型症狀

- 劇烈的下背痛,無法忍受任何後仰或扭轉

- 可能伴隨腿部刺痛、無力(神經受壓)

- 可能會有明顯的關節腫脹與變形

- 治療重點

- 立即就醫,進行X光、CT或MRI評估

- 若有明顯關節錯位,可能需要復位或脊椎固定手術

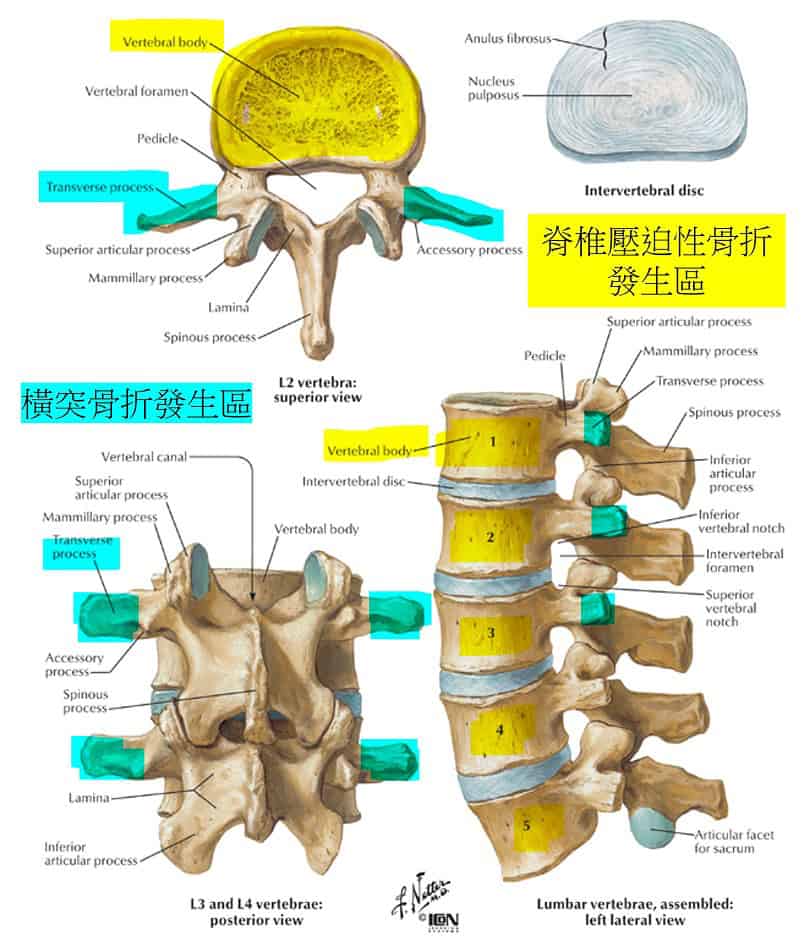

四、隱藏性骨折:X 光的盲點

部分骨折無法在 X 光上立即顯示,尤其是初期的應力性骨折、壓迫性骨折或橫突骨折。

這些隱藏性骨折若未能及時診斷或是後續注意到,可能會持續惡化,甚至影響脊椎穩定性,導致更嚴重的併發症。

(1)脊椎壓迫性骨折

常見於年長者或骨質疏鬆患者,跌倒時即使衝擊力不大,也可能導致骨折

- 典型症狀:

- 突然出現的下背疼痛

- 站立或行走時疼痛加劇

- 彎腰、提重物時疼痛更明顯

- 逐漸出現駝背(脊椎塌陷)

- 相關系統性研究指出,約10-30%的脊椎壓迫性骨折在初次X光檢查時無法被發現。

(2)橫突骨折(Transverse Process Fracture)

橫突是脊椎骨側邊突出的部位,當跌倒有腰部旋轉或側向撞擊,可能會導致橫突骨折。這類骨折在X光上不明顯,因為橫突骨折通常不影響脊椎排列,因此容易被忽略。

- 典型症狀:

- 局部劇烈疼痛

- 深呼吸、咳嗽或旋轉身體時疼痛加劇

- 患側肌肉僵硬、痙攣

- 影像學診斷:

- CT 掃描可清楚顯示骨折

- MRI 可進一步評估是否有軟組織損傷

(3)薦椎骨折(Sacral Fracture)

薦椎位於脊椎底部,與骨盆相連,跌倒時臀部直接著地時可能發生薦椎骨折。X光可能會難以顯示薦椎的細微骨折,因此CT或MRI是更好的選擇

- 典型症狀:

- 下背部或骨盆部位疼痛

- 坐下時疼痛加劇

- 可能伴隨坐骨神經痛的症狀

隱藏性骨折的診斷方法

如果跌倒後持續疼痛但X光顯示無異常,且存在高風險因素(如骨質疏鬆、高衝擊跌倒),醫師可能會建議進一步檢查:

- CT 掃描:適合評估骨折,尤其是橫突骨折或薦椎骨折

- MRI 掃描:可用於偵測骨髓水腫、壓迫性骨折、韌帶或神經損傷

- 骨密度檢測(DEXA):適合 50 歲以上或有骨質疏鬆風險 的患者,評估骨折風險

治療方式 – 隱藏性骨折的治療方式取決於骨折的嚴重程度:

- 保守治療(無位移骨折):止痛藥、腰部支撐護具

- 嚴重骨折(影響神經或脊椎穩定性):骨水泥注射(椎體成形術)或脊椎融合手術(適用於嚴重壓迫性骨折)

※ 重點提醒: 若跌倒後疼痛超過 4-6 週未改善,或疼痛逐漸加重,應進一步進行MRI或CT掃描,避免錯過隱藏性骨折的診斷!

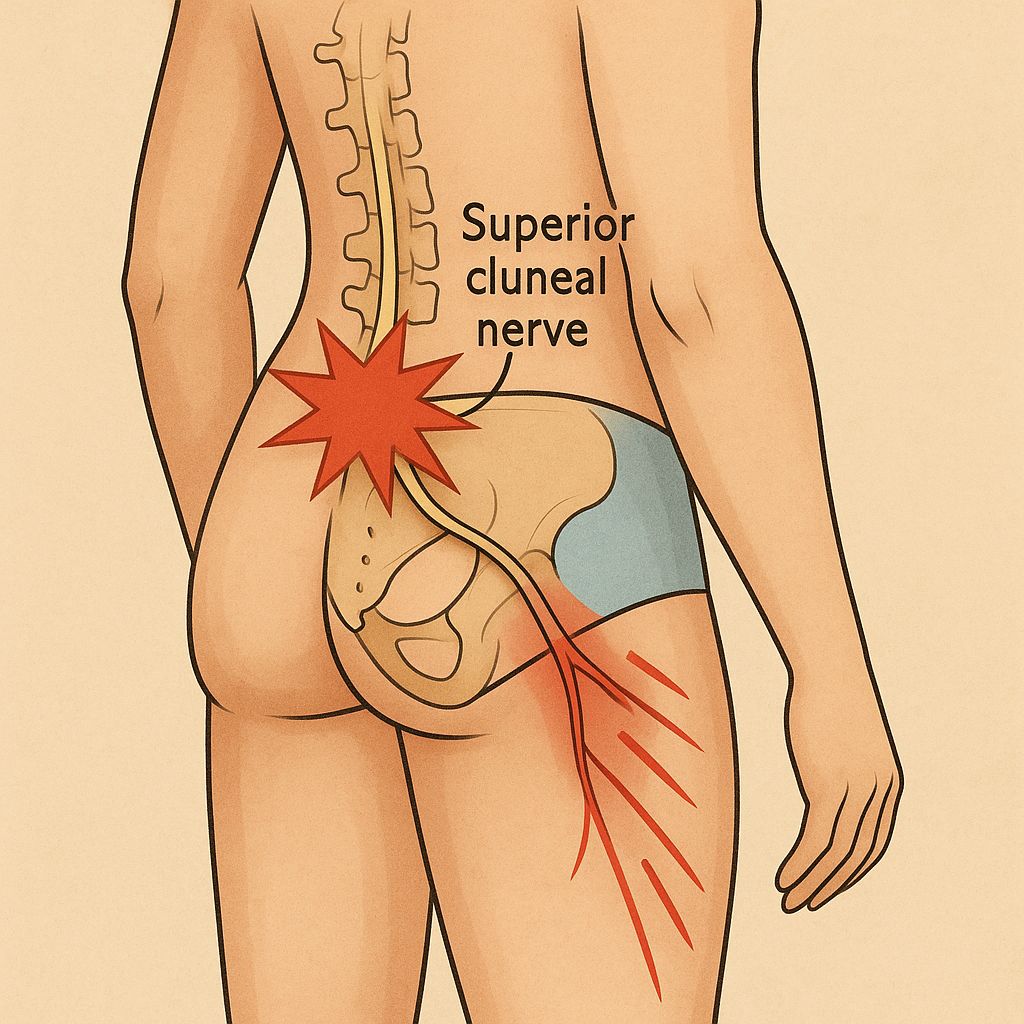

五、神經壓迫:影響深遠的下背痛問題

跌倒可能導致神經壓迫,這可能是由於椎間盤突出、關節發炎、血腫壓迫神經根,嚴重情況下甚至影響脊髓或馬尾神經。

(1)神經根壓迫(Radiculopathy)

影響區域:最常發生在 L4-L5 或 L5-S1 神經根

- 典型症狀:

- 下背痛放射至臀部、大腿或小腿

- 麻木、刺痛、電擊感

- 某些動作(如彎腰、打噴嚏)時,疼痛惡化

- 腳部無力,影響行走

※約2-3成的跌倒患者有可能會在6 個月內出現神經壓迫相關症狀。

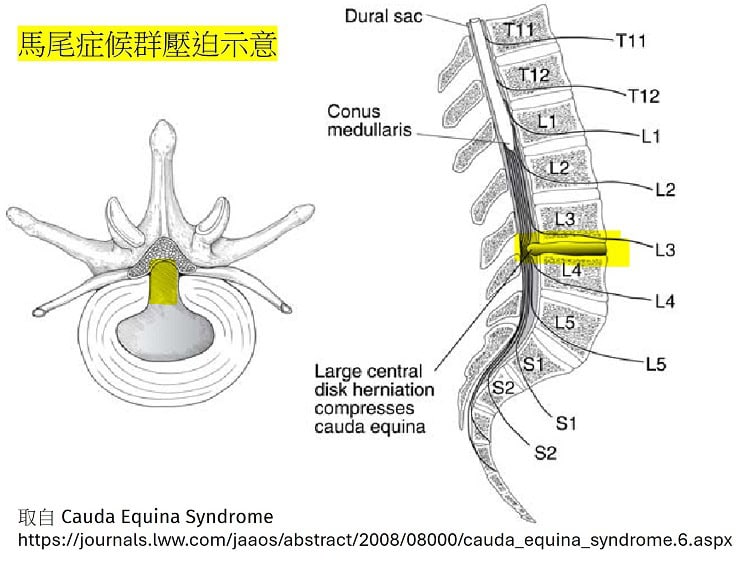

(2)馬尾症候群(Cauda Equina Syndrome)

極少,但屬於緊急的狀況

- 症狀包括:

- 雙側腿部無力

- 膀胱與腸道功能異常(如尿失禁或解尿困難)

- 會陰部(騎馬部位)感覺異常

- 應對方式:

- 立即就醫,MRI 確認診斷

- 通常需要緊急手術解除壓迫

六、紅旗徵兆(Red Flags):警示你需要立即就醫的信號

有些情況表示可能存在嚴重問題,如骨折、感染或神經壓迫,如果你有以下症狀,應儘速就醫:

記住:若疼痛持續 4 週以上、逐漸加重或有合併紅旗徵兆,請務必諮詢醫師!

七、結論:積極應對下背痛,避免小傷變大病

- 跌倒後的下背疼痛,即使X光顯示無骨折,仍可能有來自肌肉、韌帶、椎間盤或神經問題。

- 不同階段的治療方式各有不同,透過 冰敷、藥物、運動訓練、物理治療,需有耐心接受治療,大部分患者都能逐步恢復。

即使第一次檢查沒有發現也不代表沒有問題,畢竟檢查沒有百分之一百準確。自我持續觀察、提早診斷、正確治療、良好保養,才能避免慢性疼痛影響生活品質!

參考資料

- Cauda Equina Syndrome

- Osteoarthritis of the spine: the facet joints

- International Framework for Red Flags for Potential Serious Spinal Pathologies

相關文章

找不到疼痛原因?讓「神經內科 & 疼痛科醫師」為您精準評估

— 結合 CIPS 超音波技術、TAME 栓塞與再生醫學,啟動修復的最後一哩路 —

🔹取得專屬建議

- 加入官方 LINE|由團隊協助你初步評估 (ID: @twmedpro)

- 預約門診諮詢|針對頑固疼痛,提供客製化治療計畫

🔹療程內容快速導覽

- 神經修復:超音波神經解套 | 脊椎術後疼痛 | 偏頭痛/手腳麻

- 微創介入 (TAME):微動脈栓塞止痛 ( 關節炎 / 肌腱退化 )

- 再生醫學: 自體脂肪/骨髓細胞 | 羊膜基質 | 高濃度 PRP

🔹服務據點 (雙北交通樞紐)

- 三重總院 (近台北橋): 維德骨科診所 (集美街7號)

- 板橋分院 (近新埔站): 生生優動 (文化路一段142號)

- 泰山分院: 維德泰山診所 (明志路一段265號)

▶ 【點我前往完整資訊入口 ] [ 預約門診 ][ 加入 LINE 諮詢 ]