腳跟痛? 足底筋膜炎的原因?

腳跟痛就是足底筋膜炎嗎?

足底筋膜炎是成人腳跟痛最常見的原因之一,臨床大約有一成的人一生中會遇到,多數足底筋膜炎的症狀如下:

- 早上起床第一步特別痛

- 開始走動一段時間,熱開後會改善

- 如果站或坐一段時間冷卻後,再啟動時又會劇痛

- 運動過度也會讓疼痛又會加劇

- 一般治療後會改善,但是會反反覆覆好不了

多數情況可以藉由休息、冰敷以及伸展來逐漸改善,但仍有部分的人會進展成慢性難治的情況,不僅僅是影響走路與運動,甚至造成日常生活的困擾,到底為何會如此難以治療,我們必須從病理、保守治療的方式以及為何會變成頑固的疼痛這三個角度切入來看。

足底筋膜的結構與相關病因

足底筋膜是一條厚實的纖維結締組織,從腳跟一路延伸到前腳掌,主要的功能是維持足弓穩定和吸收活動時的衝擊。

當它會因為負重長期反覆受到微小損傷後再次修復,由於老化或過度使用,受損太快,讓修復跟不上上損傷,最後就會產生發炎、撕裂與退化。

研究顯示,足底筋膜炎其實是一種「退化性病變」

- 超音波檢查會發現筋膜變厚、回聲下降、水腫,甚至伴隨鈣化 (骨刺) 、新生血管等,進而刺激疼痛感受器過度生長,導致長期的腳跟痛。

- 和網球肘或阿基里斯腱病變類似,是一種慢性肌腱附著點病變。

- 治療除了要減少急性疼痛,更重要的是啟動修復讓組織年輕化和改善組織周邊的環境。

足底筋膜炎的傳統治療

多數足底筋膜炎患者,會先接受保守治療,包含:

- 休息與調整活動:減少長時間站立與衝擊運動。

- 冰敷與消炎止痛藥:來緩解疼痛。

- 伸展運動:小腿腓腸肌與足底筋膜的拉伸,甚至後側筋膜鏈的放鬆,可以減少身體張力。

- 鞋墊或輔具:足弓支撐、矯正鞋墊可分散局部壓力。

- 物理治療:包含超音波、低能量雷射、貼布與震波 (ESWT) 等。

一般來說接受保守治療的人,八到九成的人可以在半年內逐漸改善。

然而,保守治療雖然可以緩解症狀,但無法根本上改善筋膜的退化,反覆拉扯與慢性發炎會使筋膜厚度持續增加,最後變成難以緩解的疼痛。

足底筋膜炎為什麼會變成慢性發炎 ?

研究顯示,大約有 10% 的人會演變為慢性,這通常與幾個因素有關:

- 體質與年齡:隨著年齡增加,筋膜組織與膠原蛋白的修復能力下降,跟不上損傷程度。

- 代謝疾病:糖尿病、體重過重、代謝症候群的患者,修復力一般較差。

- 錯誤的步態或足型:扁平足、高弓足、過度內翻或腳踝受傷過,都會讓筋膜承受更多張力。

- 過度或是錯誤治療:反覆注射類固醇,雖能短期止痛,但可能抑制組織修復,長期反而造成筋膜變性、變弱。

這些會進一步惡化症狀,足底筋膜出現筋膜增厚、新生血管或是疼痛神經錯誤增生,讓疼痛更嚴重,所以再生醫學或血管栓塞等新方法,可以跳出傳統的治療思維,真正啟動組織的修復。

足底筋膜炎的 PRP 效果

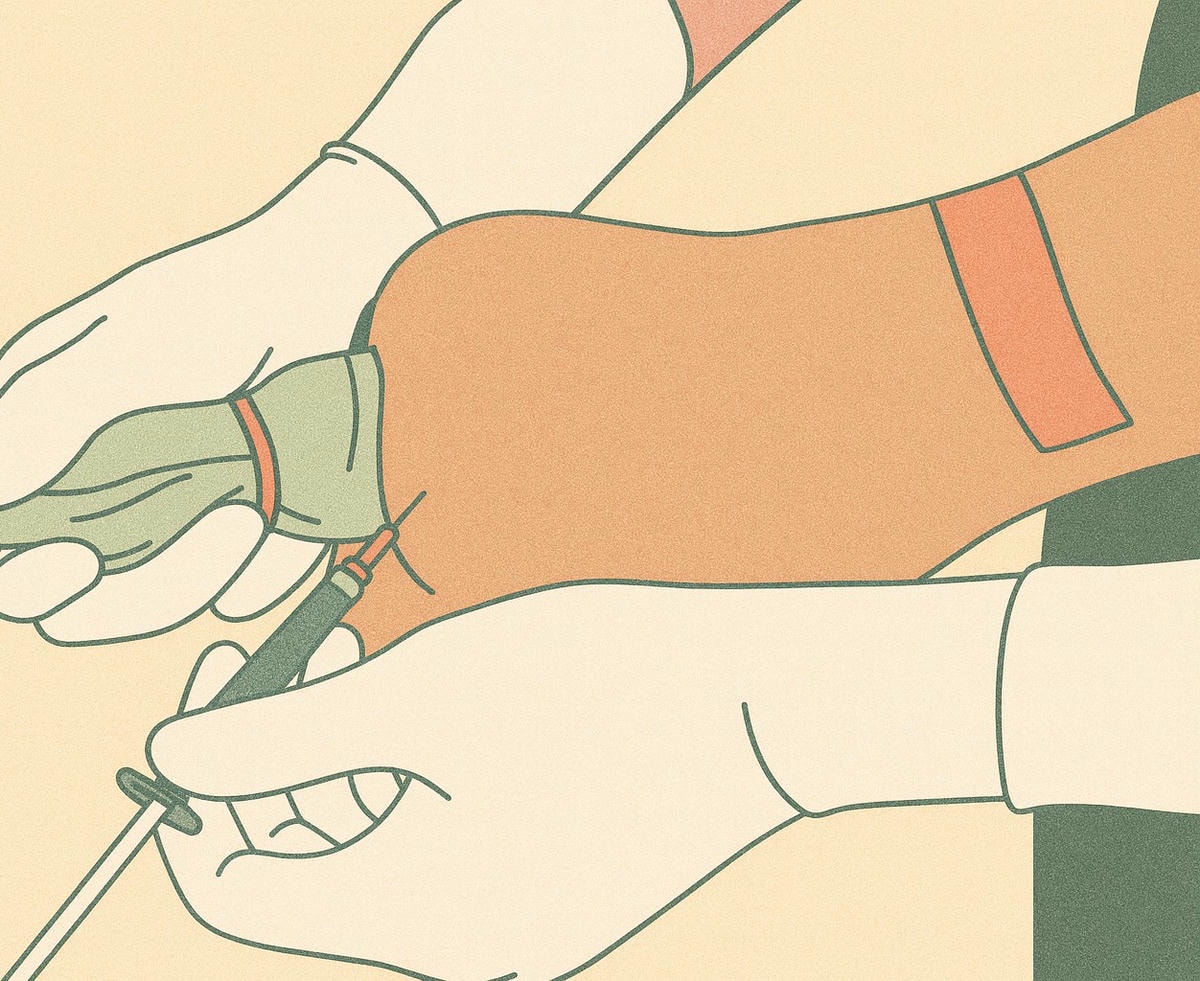

再生醫學核心概念是「利用自身血液的修復因子,促進筋膜自我修復」。

血小板濃縮血漿(Platelet-Rich Plasma, PRP)是目前再生醫學領域最常被應用於足底筋膜炎的治療方式之一,近十年的臨床研究與系統性回顧顯示,PRP對於慢性足底筋膜炎的止痛與功能改善,效果普遍優於傳統類固醇注射與部分物理治療。

特別是在對保守治療無效、又還不到需要手術的族群,PRP已逐漸成為臨床常見的過渡選項,接下來將分別探討它的作用機制、與其他治療的比較以及PRP本身的限制。

足底筋膜炎注射 PRP 的作用機制

PRP 的原理是透過抽取患者自身的血液,經過離心處理後,濃縮出含有高濃度血小板的血漿。

這些血小板中富含多種生長因子,例如:

- PDGF(血小板衍生生長因子):促進細胞增殖與血管新生。

- TGF-β(轉化生長因子β):調控膠原蛋白生成,促進組織重建。

- VEGF(血管內皮生長因子):改善局部血流,支持修復過程。

醫師在超音波導引下,將 PRP 直接注入足底筋膜最受損的部位,這樣能精準將修復因子釋放在病灶周圍,刺激膠原纖維重新排列、減少微小血管與神經長入,最終降低疼痛。

不同於類固醇的「止痛為主」,PRP 的重點是「改變組織環境,促進修復」,這也是為什麼它的效果通常在數週後逐漸顯現,並能維持數月甚至一年以上。

足底筋膜炎注射 PRP 與類固醇、震波治療的比較

過去治療足底筋膜炎常用類固醇注射,能快速止痛,缺點是效果短暫,反覆使用會增加筋膜斷裂或脂肪墊萎縮。

PRP 的止痛效果雖不如類固醇即時,但長期追蹤效果更佳,根據系統性回顧與分析,接受 PRP 治療的患者在6個月至1年的疼痛改善明顯比類固醇好。

另一個比較的治療方法是 體外震波(ESWT),它透過機械能刺激組織修復:

- 研究顯示,震波與 PRP 短期內效果相近。

- 長期來看 PRP 更能維持持續改善。

- 對於已經嘗試過震波卻效果不佳的患者,PRP 常被作為下一步的選擇。

簡單來說:

- 類固醇適合「急性短期緩解」

- 震波是「物理刺激修復」

- PRP 則是「生物因子重建」

三者在臨床上各有腳色與定位。

足底筋膜炎注射 PRP 的限制與未來

雖然 PRP 在臨床上被廣泛使用,但仍有幾個限制需要被認識:

- 製備方式不一致:不同診所或醫師使用的離心方式與濃度差異,會影響療效。

- 療效並非立即:需要數週時間才會見效,不適合急性強烈疼痛的處理。

- 需自費使用:目前需自費使用,對部分患者是一大考量。

- 效果因人而異:部分患者因筋膜退化過於嚴重或伴隨代謝疾病,PRP反應較差。

未來的研究包括:

- PRP 與玻尿酸、幹細胞或增生療法結合,期達到更強的修復效果。

- 透過標準化製備,確保不同機構間治療品質一致。

- 有學者討論「多次注射」與「單次注射」的差異,以確認最佳治療策略。

整體來說,PRP 已經是目前再生醫學治療足底筋膜炎的主流選項,但它仍在持續優化與進化中。

足底筋膜炎注射骨髓濃縮液(BMAC)?

雖然PRP已經在臨床上廣泛應用,但對於某些頑固型足底筋膜炎患者,效果仍可能有限。

近年來,另一種再生醫學的治療方式 – 骨髓濃縮液(Bone Marrow Aspirate Concentrate, BMAC)逐漸受到關注,它的特點是同時含有「幹細胞」與「生長因子」,理論上比 PRP 更全面地促進組織修復,不過,目前關於 BMAC 的研究仍相對較少,而且因為技術與成本的限制,應用範圍尚在探索中。

足底筋膜炎注射骨髓 – 幹細胞與生長因子

BMAC 的最大特色,在於它除了包含血小板生長因子外,還富含間質幹細胞(MSCs)。

幹細胞具有多向分化的能力,有潛力分化為成許多種類的細胞,進一步參與筋膜組織的修復過程。同時,BMAC 內還包含各類細胞激素,如IL-1受體拮抗劑、血管新生因子等,能調控發炎反應,減少疼痛並促進血流。

簡單比較:

- PRP 比較像是「灑下肥料」,刺激原有組織修復。

- BMAC 則像是「同時補進種子與肥料」,提供細胞來源與修復環境。

BMAC 的雙重效果,使得它在理論上比 PRP 更可以處理嚴重退化或長期受損的組織,但是幹細胞的活性與數量也會隨年齡與健康狀況而改變,這也是療效會有差異的原因之一。

足底筋膜炎注射骨髓目前臨床試驗的成果

目前針對BMAC應用於足底筋膜炎的臨床研究仍有限,大多數屬於小型隨機對照試驗或病例報告。部分研究顯示,BMAC在中長期追蹤中能有效減輕疼痛並改善功能,甚至有患者在注射後半年至一年間持續受益。然而,這些研究樣本數普遍偏少,且缺乏標準化的製程,導致數據異質性高。

另一個限制是操作的侵入性。BMAC必須透過骨髓抽吸(常見於髂骨),對患者來說比抽血製備PRP更不舒服,也增加術後照護的需求。此外,成本也明顯高於PRP,這對臨床推廣是一大挑戰。雖然早期證據顯示BMAC對於頑固型足底筋膜炎有潛力,但目前仍需要更大規模、長期的臨床試驗來確認其療效與安全性。

足底筋膜炎注射骨髓與PRP的比較

那麼,臨床上什麼情況下會考慮BMAC而不是PRP?根據現有文獻,PRP已經足以解決大部分的慢性足底筋膜炎,但對於下列族群,BMAC可能是更好的選擇:

- 對PRP或震波治療反應不佳者:特別是症狀持續一年以上,筋膜結構明顯退化的病人。

- 合併退化性疾病:例如糖尿病、全身性結締組織病變,導致修復力不足。

- 高需求族群:像是職業運動員或需要快速恢復活動的人,希望有更積極的再生效果。

總體而言,BMAC並非取代PRP,而是「更進階」的選項。它的優點在於修復潛力更強,但缺點是侵入性與成本高,因此臨床上通常會在PRP與保守治療無效後,才考慮使用。隨著未來技術標準化與更多證據累積,BMAC有機會成為慢性難治型足底筋膜炎的重要治療選擇。

足底筋膜炎注接受血管栓塞術(TAME):手術前的新選擇

對於那些經過保守治療、PRP、甚至BMAC都仍無法改善的頑固型足底筋膜炎,過去唯一的選擇可能就是手術。然而,近年來一項新興的微創介入技術

經動脈血管栓塞治療(Transcatheter Arterial Embolization, TAME)受到矚目,目標在於「關閉病灶周邊異常新生血管」,藉此降低疼痛與發炎。

初步研究已顯示,經動脈血管栓塞治療能顯著改善慢性足底筋膜炎患者的疼痛與生活品質,並有望成為「手術前的最後一道防線」。

足底筋膜炎與「新生血管」的關聯

慢性足底筋膜炎的中,研究發現大量的新生血管與神經纖維長入筋膜組織,這些異常血管不但是「不成熟、無用的」且伴隨過度敏感的神經,反而成為疼痛來源。

這種病理機制與慢性肌腱病變(如網球肘、阿基里斯腱炎)相似,但新生血管與異常神經纖維持續存在,疼痛往往難以緩解。

經動脈血管栓塞治療是基於這樣的觀點,透過阻斷這些異常血管來「切斷疼痛來源」,在影像檢查下,可以看到栓塞後病灶的血流顯著下降,進而改善局部疼痛,這也是為什麼經動脈血管栓塞治療被認為是針對「難治型足底筋膜炎」的一種全新的治療策略。

足底筋膜炎注接受血管栓塞術的臨床成效

目前 TAME 治療足底筋膜炎的臨床研究,仍屬早中期階段,多數是小規模試驗與病例報告,日本與韓國的研究團隊已報導數十例患者,在接受TAME後,疼痛指數與功能指標顯著改善,且效果可持續一年以上。

患者在接受 TAME 後,多在數週內就能明顯止痛,這與 PRP 或 BMAC 需要時間啟動修復不同,屬於「快速止痛+長期改善」的效果,部分研究甚至發現,TAME 能讓部分原本準備手術的患者,免於開刀的風險。雖然目前的數據依然有限,且大部分缺乏大規模隨機對照,但成果確實令人期待。

足底筋膜炎注接受血管栓塞術的限制與安全

雖然 TAME 在臨床上展現出良好的前景,但也一些限制需要注意:

- 侵入性:

- 完整 TAME 屬於血管介入治療,需要在導管室進行,對患者身體負擔較大。

- 簡易版 TAME 使用超音波可在門診治療,但次數可能需要數次。

- 潛在併發症:

- 包括血管栓塞過度導致局部缺血、感染、甚至鄰近組織損傷。

- 適應症有限:

- TAME主要針對「頑固型、長期難治」患者,並非第一線治療。

- 大規模研究不足:

- 尚缺乏大規模研究,尚未全面推廣。

TAME 不是要取代 PRP 或 BMAC,而是提供「再生醫學以外」的一種補充選擇,尤其適合那些已經嘗試多種療法卻仍然疼痛難耐的患者,TAE有機會成為足底筋膜炎治療流程中的重要一環,填補保守治療與手術之間的缺口。

足底筋膜炎如何選擇治療

面對足底筋膜炎,治療方法從最簡單的冰敷伸展,到先進的再生醫學與血管介入,選擇多到讓人眼花撩亂,臨床上該如何決定治療方向?

關鍵在於「分層邏輯」:依據病程長短、嚴重程度、病患需求與健康狀態,選擇最合適的治療。

簡單來說,並不是每個人都需要 PRP 或 BMAC,也不是每個人都適合 TAE,我們應從病程分層、不同族群需求,以及多種療法的組合應用,來整理一套臨床決策思路。

足底筋膜炎治療選擇的邏輯

治療足底筋膜炎時,第一步就是分清楚「急性」還是「慢性」。

- 急性期(小於3個月):多數患者屬於過度使用導致的急性發炎。此時保守治療如休息、冰敷、消炎止痛藥、拉筋與鞋墊有機會緩解。

- 亞急性期(3~6個月):症狀持續,可以加入物理治療(例如 震波)、貼紮或護具支持。

- 慢性期(超過6個月):若保守治療效果有限,則考慮 PRP、BMAC 等再生療法,甚至在頑固型個案下採取 TAE。

這樣的分層思考,避免了過度治療,也能確保患者在最合適的時間點得到最有效的介入,臨床上,醫師會依據病程長度、影像學檢查結果與功能受限程度,決定下一步治療。

足底筋膜炎對不同人的考量

足底筋膜炎患者來自不同族群,需求也不盡相同,因此治療策略必須客製化。

- 運動員:

- 重視恢復速度,通常無法長時間休養。

- 震波 或 PRP 常是首選,能兼顧恢復與長期效果。

- 若屬於嚴重頑固型,BMAC 可能是進一步選擇。

- 糖尿病患者:

- 修復力較差,且常伴隨周邊神經病變,對單用 PRP 的反應可能有限。

- 這類族群更需要 嚴格控制血糖,同時搭配 PRP 或 BMAC。

- 一般上班族:

- 多數只是走路或久站導致的筋膜過度使用。

- 通常透過鞋墊、拉筋與物理治療即可改善,不需要立即使用進階治療。

不同族群的治療策略重點不同。運動員需要「快」、糖尿病患者需要「穩」、上班族則需要「簡單實用」。這也是臨床決策中必須考慮的因素。

足底筋膜炎療法的複合治療

未來的趨勢並不是單一療法,而是「多種治療組合」。

- 保守 + 再生療法:患者接受 PRP 後,仍需搭配拉筋、鞋墊,才能減少再受傷風險。

- 震波 + PRP:震波 可先刺激組織修復環境,再用 PRP 提供修復因子,兩者可能有加乘效果。

- 再生療法 + 介入治療:對於極頑固型個案,先進行 TAE 減少疼痛,再搭配 PRP 或 BMAC 啟動修復,可能是未來的新方向。

隨臨床證據累積,未來的治療會更精準化,甚至可能透過檢測、影像學分析,為患者設計「客製化治療組合」,這代表治療不再是單一路徑,而是一個靈活調整的策略。

足底筋膜炎的鑑別診斷

許多人一出現腳跟痛,就立刻以為是「足底筋膜炎」,雖然它是最常見的病因,但臨床上還有許多其他疾病可能導致相似症狀,如不詳細診斷,不但治療無效,還會延誤病情。

骨刺與滑囊炎

跟骨骨刺其實是長期筋膜牽拉造成的鈣化現象,本身不一定會痛,但如果同時伴隨發炎,就會與足底筋膜炎的症狀重疊。另外,跟骨附近也可能發生滑囊炎,例如 : 跟後滑囊炎,會在鞋子摩擦或壓迫時疼痛加劇。他們與足底筋膜炎最大的差別是:疼痛點位置略有不同,骨刺疼痛偏內側或中央,而滑囊炎則多在鞋跟接觸點。影像檢查(例如: X光或是超音波)可以協助區分。

脛後神經壓迫與足底神經炎

另一個容易被忽略的原因是神經壓迫,例如 脛後神經卡壓 或 足底神經炎。

這些病變會導致腳底疼痛伴隨麻木、刺痛,甚至像「灼熱感」,臨床上,神經型疼痛和筋膜炎的差別在於:

- 筋膜炎多為活動初期疼痛、活動後減輕。

- 神經壓迫則常有「持續性神經痛」,夜間或靜止時也可能出現。

對於長期治療效果不佳的患者,可以考慮使用超音波或神經傳導檢查,評估是否合併神經問題。

疾病相關:類風濕、強直性脊椎炎

部分全身性疾病也會造成腳跟痛,例如 類風濕性關節炎 或 僵直性脊椎炎,他們的特徵是「雙腳同時出現症狀」,常常伴隨關節僵硬或其他關節疼痛。特別是僵直性脊椎炎,常見於年輕男性,早晨起床時腳跟與下背僵硬明顯,活動後才逐漸緩解。

如果患者合併這些全身性症狀,就不能單純以足底筋膜炎處理,而需要風濕免疫科醫師共同評估,進行藥物與整體治療。

腳跟痛常見鑑別診斷表格

| 疾病名稱 | 典型症狀 | 與足底筋膜炎的差異 | 建議檢查 |

|---|---|---|---|

| 跟骨骨刺 | 腳跟中央或內側壓痛,走路時加劇 | 骨刺本身不一定會痛,常合併筋膜炎 | X光 |

| 跟後滑囊炎 | 鞋子摩擦處紅腫痛,壓迫加劇 | 疼痛點較偏後方,不在足弓起點 | 超音波、臨床觸診 |

| 脛後神經壓迫 | 腳底麻、刺痛、灼熱感,夜間加重 | 屬於「神經痛」,不是單純拉扯痛 | 超音波、神經檢查 |

| 足底神經炎 | 足底廣泛性痛伴麻木 | 活動與休息時皆痛,不隨拉筋改善 | 超音波、MRI |

| 類風濕性關節炎 | 雙側同時痛,合併手指關節腫脹 | 屬於全身性疾病,不限於單腳 | 血液、風濕免疫檢查 |

| 僵直性脊椎炎 | 年輕男性多見,早晨僵硬,合併下背痛 | 伴隨脊椎與骨盆關節症狀 | X光、血液HLA-B27 |

結論

足底筋膜炎雖然常見,但治療方式已從過去單純的冰敷止痛進化到再生醫學與血管介入的多元選擇。

- 急性患者,保守治療仍是第一線。

- 慢性頑固型患者,PRP 可優先考慮,而 BMAC 則適合更高階需求。

- 血管栓塞(TAE)是為手術前的最後選擇。

不同族群、不同病程需要不同的策略,最佳方案往往是「多種療法的組合」,別忽視早期介入與生活習慣改善,因為這才是避免足底筋膜炎反覆發作的根本之道。

足底筋膜炎全方位治療策略比較(總表)

| 治療層級 | 治療方式 | 核心原理 | 適合對象 | 優點 | 缺點/考量 |

| 第一線 | 保守治療 (藥物/復健/鞋墊) | 緩解發炎、減少張力 | 急性期 (<3個月)、症狀輕微者 | 健保給付、無侵入性 | 對慢性退化效果差,易復發 |

| 第二線 | 體外震波 (ESWT) | 物理性破壞再修復 | 亞急性期、怕打針的患者 | 非侵入性、無傷口 | 需多次治療,當下有痠痛感 |

| 第三線 | PRP 增生療法 (高濃度血小板) | 施肥概念: 提供生長因子 | 慢性期 (>6個月)、保守治療無效 | 啟動修復、無副作用、門診可做 | 需自費、效果需等待數週 |

| 高階再生 | 骨髓濃縮液 (BMAC) | 種子+肥料: 幹細胞+生長因子 | 嚴重退化、糖尿病/高齡、運動員 | 修復潛力最強、作用更全面 | 需抽取骨髓(輕微侵入)、費用較高 |

| 微創介入 | 血管栓塞術 (TAME) | 阻斷養分: 塞住異常新生血管 | 頑固型疼痛、不想傳統開刀者 | 快速止痛、切斷疼痛源頭 | 需血管攝影或超音波、技術需求較高 |

參考資料

- Recent Advances in the Treatment of Plantar Fasciitis: A Review

- Bone Marrow Aspirate Concentrate Therapy in Chronic Plantar Fasciitis

- Comparative Effectiveness of Corticosteroid Injection and Extracorporeal Shockwave Therapy in Plantar Fasciitis: A Randomized Controlled Trial

- Comparison of Platelet-Rich Plasma and Corticosteroid Injections for Chronic Plantar Fasciitis: A Randomized Controlled Trial

- Platelet-Rich Plasma Therapy Versus Other Modalities for Treatment of Plantar Fasciitis: A Systematic Review and Meta-Analysis

- Plantar Fasciitis

- Extracorporeal shock wave therapy on pain and foot functions in subjects with chronic plantar fasciitis: systematic review of randomized controlled trials

- Evaluation and Treatment of Chronic Plantar Fasciitis

- Early outcomes of transcatheter arterial embolization using imipenem/cilastatin for plantar fasciitis refractory to conservative therapy

相關文章

- 甚麼是足底筋膜炎? 為何會腳跟痛? 足底筋膜炎的原因、症狀、診斷、治療與復健

- PRP (增生治療) 是什麼? PRP注射要多久打一次? 多久有效與副作用?

- 微細動脈栓塞 (TAME) 是什麼? 從血管來控制疼痛? 微細動脈栓塞的原理、作法、效果與風險

- 骨髓幹細胞 (BMAC)是什麼?從疼痛、關節修復、再生醫學以及醫學美容等各方面的全新應用

找不到疼痛原因?讓「神經內科 & 疼痛科醫師」為您精準評估

— 結合 CIPS 超音波技術、TAME 栓塞與再生醫學,啟動修復的最後一哩路 —

🔹取得專屬建議

- 加入官方 LINE|由團隊協助你初步評估 (ID: @twmedpro)

- 預約門診諮詢|針對頑固疼痛,提供客製化治療計畫

🔹療程內容快速導覽

- 神經修復:超音波神經解套 | 脊椎術後疼痛 | 偏頭痛/手腳麻

- 微創介入 (TAME):微動脈栓塞止痛 ( 關節炎 / 肌腱退化 )

- 再生醫學: 自體脂肪/骨髓細胞 | 羊膜基質 | 高濃度 PRP

🔹服務據點 (雙北交通樞紐)

- 三重總院 (近台北橋): 維德骨科診所 (集美街7號)

- 板橋分院 (近新埔站): 生生優動 (文化路一段142號)

- 泰山分院: 維德泰山診所 (明志路一段265號)

▶ 【點我前往完整資訊入口 ] [ 預約門診 ][ 加入 LINE 諮詢 ]