當疼痛久了、治療做了、針也打了,卻還是好不了,你有沒有想過,問題其實可能出在「血管」?

微細動脈栓塞 (TAME),是近年臨床較新的微創方式之一,透過超音波導引,把異常的新生血流「關掉」,幫身體真正進入修復。

微細動脈栓塞 (TAME) 是什麼?

1、微細動脈栓塞術的概念與發展

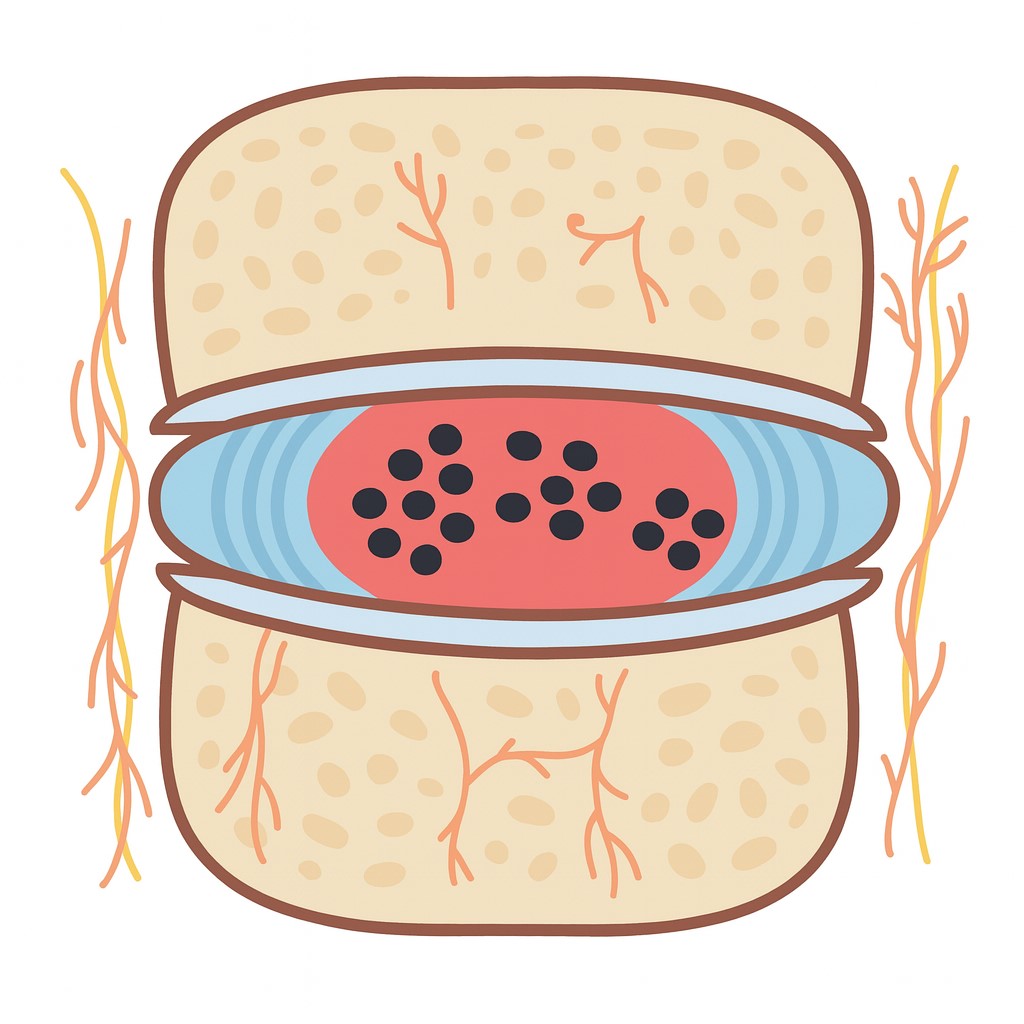

當我們談到疼痛時,往往會直覺地聯想到神經、肌腱或關節的問題,但事實上,「血管」也可能是導致慢性疼痛的重要元兇。近年來,隨著影像醫學與介入技術的進步,醫學界開始關注一個被忽略多年的現象 – 異常的新生血管(neovascularization)與慢性疼痛的高度相關性。

這些新生血管並非單純供應組織氧氣,它們常常伴隨著疼痛神經纖維(nociceptive fibers)一同增生,進而成為慢性疼痛的訊號來源。

- TAME(Transarterial Microembolization)微細動脈栓塞術,正是針對這一現象所發展出來的治療方式。

- 最初,這項技術是用於治療腫瘤或出血,如子宮肌瘤或肝腫瘤,但現在它正被廣泛應用於慢性肌腱炎、滑囊炎、足底筋膜炎與退化性關節炎等疾病的疼痛控制。

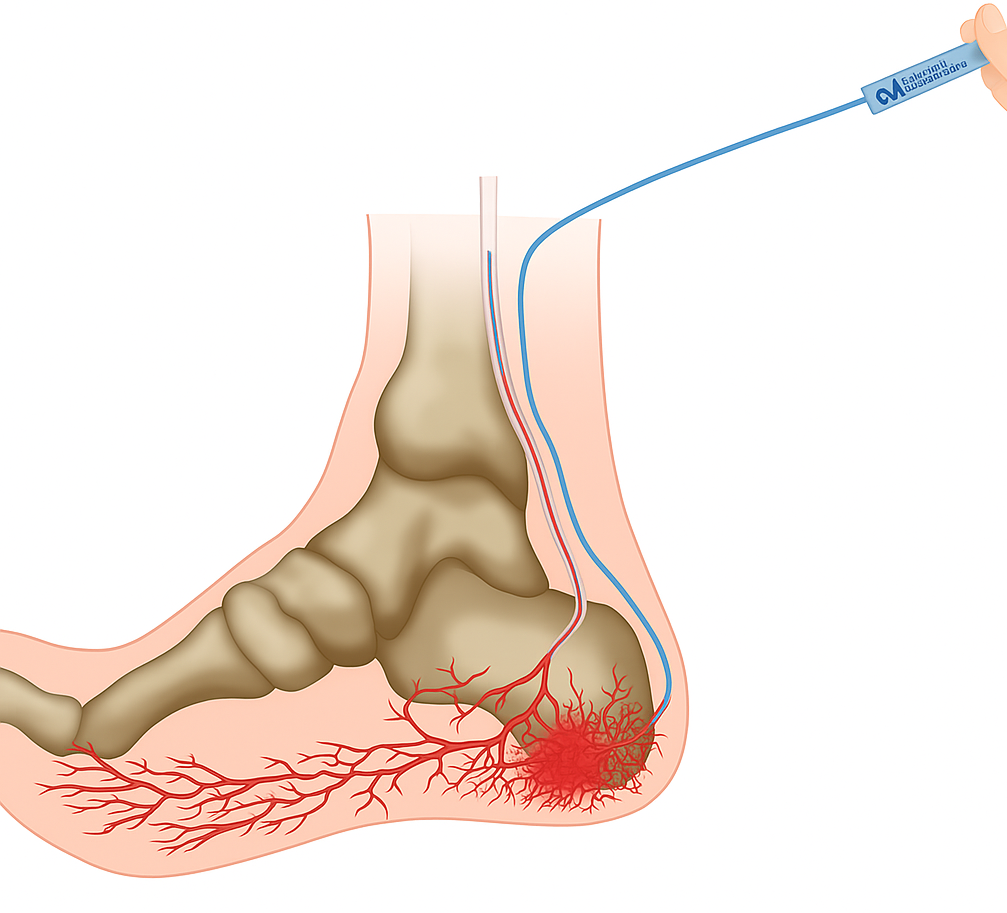

- 微細動脈栓塞的操作方式是透過極細的穿刺針與導管,在導引影像的輔助下,將微小的栓塞物質(如微球、明膠海綿或抗生素)注射進異常新生血管,阻斷這些血管的供血與疼痛傳導功能,進而達到減痛與組織回復穩定的目的。

2、微細動脈栓塞與傳統治療有何不同?

相較於傳統的止痛藥、消炎針或物理治療,微細動脈栓塞提供的是一種針對「結構與功能異常」的介入式治療方式。當止痛藥僅能短期壓制神經訊號,而復健又因疼痛無法順利執行時,微細動脈栓塞可以直接介入問題核心 – 那些長期持續活化的微血管與疼痛神經。

與手術相比,微細動脈栓塞幾乎無須開刀,傷口僅約 1–2 mm,無需全身麻醉、恢復期短,也不會破壞肌腱或韌帶結構。對於不適合手術、或希望保留組織完整性的病人來說,是一種相對安全又有效的選擇。

更重要的是,微細動脈栓塞並非單一療法,它可以與再生醫學、PRP、神經注射等療程相輔相成。在許多臨床經驗中,我們會先以微細動脈栓塞抑制異常的炎症血流,再配合增生注射或復健,重建組織與功能,效果顯著提升。

3、微細動脈栓塞對那些疼痛有效?

目前已有許多臨床研究證實,微細動脈栓塞對於以下幾類問題有良好效果:

- 足底筋膜炎(尤其是慢性、夜間痛型態)

- 膝關節內側疼痛(常合併滑囊炎與肌腱發炎)

- 肩部疼痛(如五十肩、肩峰下滑囊炎)

- 網球肘與高爾夫球肘(慢性肘外側或內側疼痛)

- 髕腱病變與跟腱病變(常見於運動員與中年族群)

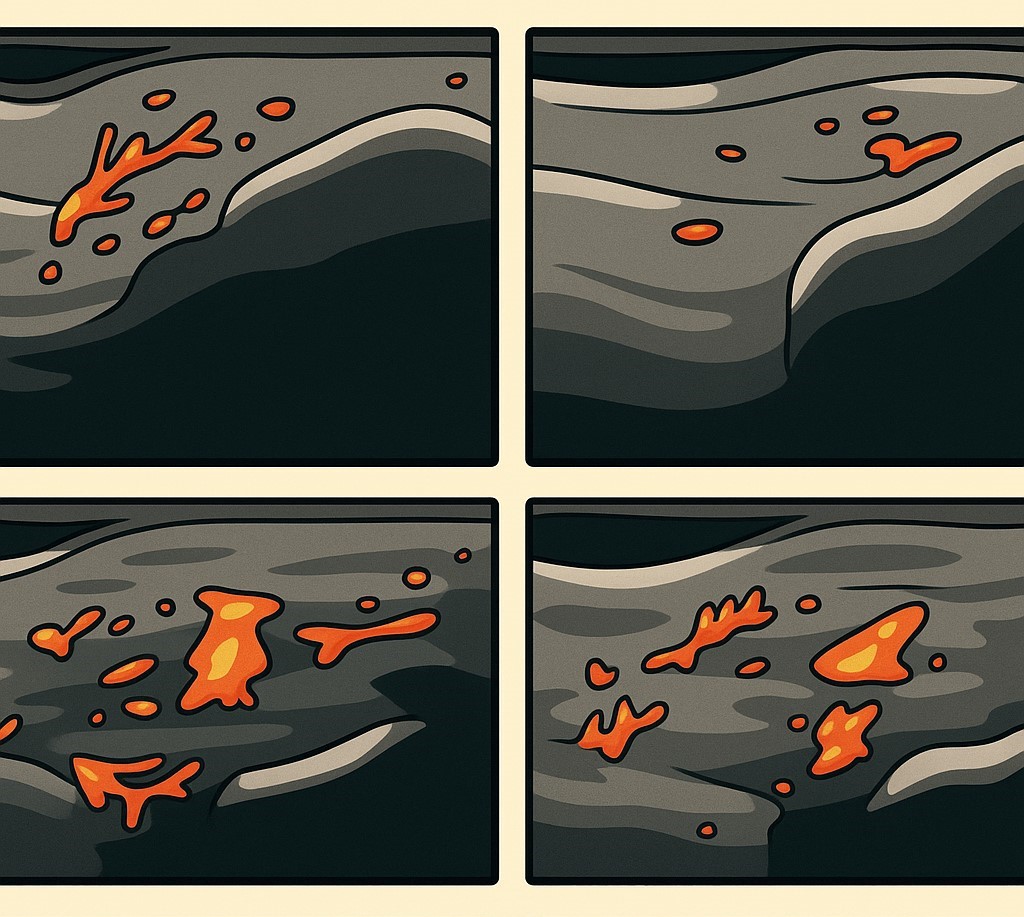

在影像學檢查下,發現有異常新生血管增生、組織厚化與血流異常,就可以列入微細動脈栓塞的考慮範圍。

特別是當病人已接受多次復健或注射治療但效果有限,或症狀反覆復發者,微細動脈栓塞可以成為切斷惡性循環的關鍵突破點。

微細動脈栓塞的原理

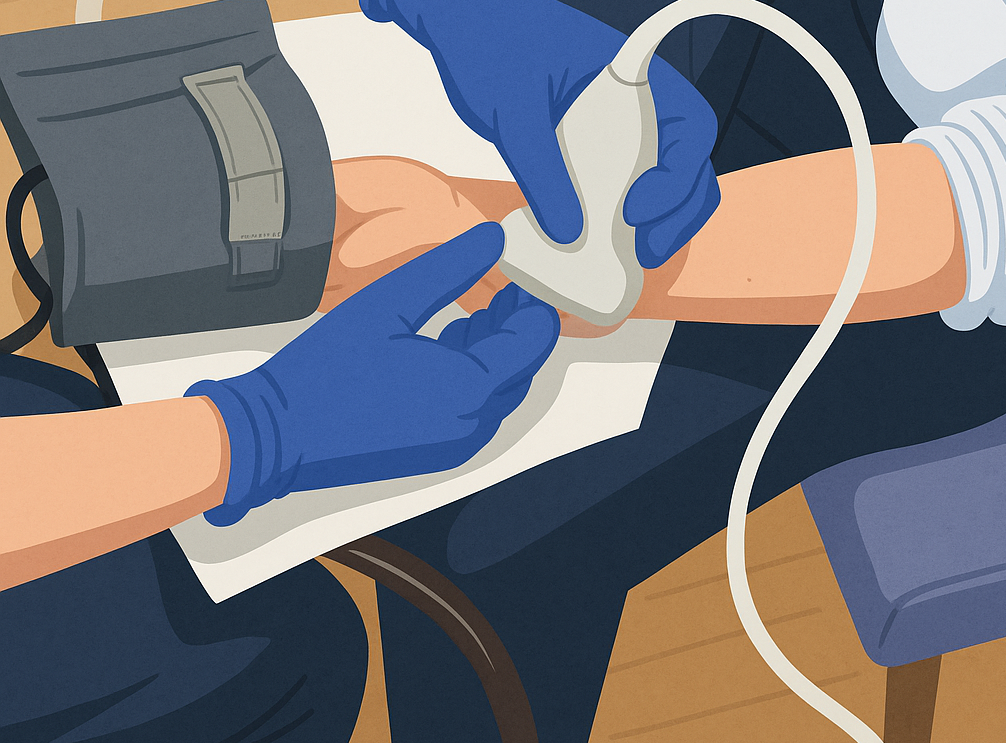

1、超音波與X光導引的差別:不只是引導方式的改變

傳統微細動脈栓塞操作多使用X光透視(fluoroscopy)搭配造影劑進行血管導引。這種方式對於深層主幹動脈如子宮動脈、腎動脈等非常有效,能在血管網路清楚顯影的情況下,快速導引微導管至目標區域。

然而,當應用於慢性疼痛控制,尤其是位於皮下或肌肉層的小型動脈(如足底內側動脈、膝關節上內側動脈、旋轉肌區域微血管)時,X光導引往往面臨幾個限制:

- 淺層小血管難以造影清晰

- 容易誤栓其他組織血管,增加風險

- 操作需進入導管室,成本與準備較高

- X光輻射的曝露

這正是超音波導引(ultrasound-guided TAME)脫穎而出的關鍵。超音波不需造影劑即可觀察到動脈血流,對於淺層血管、肌腱與滑囊病灶的視覺化特別有利,讓微創栓塞治療變得更精準、更安全。

2、超音波導引的三大優勢

即時觀察,動態調整

超音波影像具有即時回饋的特性。

- 操作過程中,醫師可以同時看到針頭進入角度、動脈位置與血流流向,並根據病灶特徵調整進針方向與注射深度。這對於栓塞物的分布與治療效果至關重要。

精準避開神經與關鍵結構

許多疼痛病灶附近有密集神經分布,例如:

- 足底內側動脈旁有脛後神經

- 肩部滑囊區靠近腋神經與旋轉肌腱

- 膝關節上內側區域鄰近鵝足肌腱與隱神經

使用超音波導引能在注射前清楚辨識神經與肌腱位置,降低誤傷風險,尤其對神經保護或再生需求高的患者(如糖尿病性神經病變)格外重要。

合併診斷與治療一體完成

與X光不同,超音波可同步用來觀察:

- 滑囊積水

- 肌腱肥厚或撕裂

- 血流訊號

- 組織間沾黏或結構異常

換句話說,在一個步驟中,同時完成診斷與導引治療,不僅節省時間,也提高病人對療程的理解與信任。

3、哪些情況適合超音波導引?

以下為幾個常見且超音波導引適合應用的區域:

| 疼痛部位 | 導引血管 | 附近重要結構 |

|---|---|---|

| 足底筋膜炎 | 足底內側動脈、外側足底動脈 | 脛後神經、足底神經 |

| 膝內側疼痛 | 膝關節上內側/下內側動脈(SMGA/IMGA) | 鵝足肌腱、隱神經、滑囊 |

| 五十肩 | 肩峰下動脈、小圓肌動脈 | 肩峰下滑囊、腋神經、旋轉肌群 |

| 網球肘/高爾夫球肘 | 外上髁/內上髁區域支配血管 | 伸腕肌肌腱、正中神經/尺神經 |

| 髕腱病變 | 髕下動脈、小腿前方小動脈 | 髕骨下脂肪墊、髕腱、膝前脂肪滑膜區 |

特別是足底筋膜炎與網球肘這類病灶,不僅淺層、血管明確,而且與神經位置接近。超音波能讓操作醫師更有信心選擇安全、精確的注射角度與位置,進而提升療效、降低併發症機率。

若將微細動脈栓塞視為「灌溉異常區域的水管修補」,那麼超音波就像是導航地圖結合即時攝影,不只看得見「哪裡出問題」,還能確保「不會弄錯位置、不會傷到路邊的電線與纜線」。這正是為什麼在治療慢性疼痛時,我們越來越重視超音波影像的應用整合,它不僅僅是輔助工具,而是提升整體介入品質的關鍵。

微細動脈栓塞的做法

1、治療前評估:誰適合?怎麼檢查?

微細動脈栓塞不是每個人都適合。為了達到最佳療效並避免不必要的介入,我們會在治療前進行一連串的檢查與判斷,確保這項治療確實「對症」且「可行」。

臨床條件建議包含:

- 慢性疼痛超過3個月,且已有多種保守療法(復健、止痛藥、針劑)無效

- 局部壓痛明顯、夜間痛頻繁、活動中疼痛反覆

- 疼痛區域非骨刺或結構性破壞為主,而是軟組織與滑囊發炎、肌腱病變、過度血流供應

影像學檢查:

- 超音波(Ultrasound):首選評估工具,可觀察肌腱厚度、滑囊積水、異常血流訊號

- X光:排除骨刺、明顯骨折或關節變形

- MRI(如可負擔):用於複雜或多部位疼痛、懷疑有其他深層病灶者

身體條件與風險評估:

- 是否有服用抗凝血藥(如阿斯匹靈、Plavix……等)

- 是否有凝血功能異常、感染、嚴重糖尿病、腎功能問題

- 過去是否曾接受相同區域的手術或注射

若初步評估適合,會與醫師面談解釋療程內容,並完成書面同意書簽署與術前說明。

2、治療步驟流程解析

一旦確認進行微細動脈栓塞,整個流程如下:

Step 1:定位與清潔

病人以舒適姿勢平躺或側臥,露出治療部位。進行超音波導引定位,標記目標動脈與鄰近結構,確認無明顯阻礙。

治療部位會進行消毒、無菌環境準備以及視情況施打局部麻藥以降低穿刺時的不適。

Step 2:穿刺與栓塞操作

- 使用超音波導引,一支細穿刺針(多為 23–27 G)進入淺層目標動脈

- 輕拉注射器觀察回血與血流脈動,確認為動脈位置

- 注入栓塞微球或明膠微顆粒,少量多次,直到血流訊號顯著下降

整體操作時間約為 5~20 分鐘。治療區域常用的栓塞劑大小約為 100–300 μm,可針對小型新生血管進行封閉,同時保留正常大血管灌流。

Step 3:術後確認與照護

- 再次以超音波觀察血流是否有效下降

- 按壓止血 5~10 分鐘

- 無需縫線,覆蓋乾淨敷料後即可休息觀察

3、常見問答:會痛嗎?多久恢復?

Q:整個治療會痛嗎?需要全身麻醉嗎?

- 微細動脈栓塞為局部麻醉即可完成的微創介入。

- 過程中會有短暫的脹感或溫熱感,但大部分病人可以輕鬆忍受,無須住院。

Q:多久能恢復?需要請假嗎?

- 治療後當天建議休息,避免劇烈運動。

- 多數病人48小時內可恢復日常活動。

- 局部可能有些腫脹、痠痛,1-2 週會漸漸改善。

Q:需要復健或配合其他療法嗎?

- 微細動脈栓塞常與復健、PRP或增生療法合併效果更佳。

- 栓塞後局部炎症減緩,能讓復健動作進行得更順利,也讓後續修復療法的效果更集中。

微細動脈栓塞不是「打一針就好」的奇蹟療法,而是介入性修復策略的一部分。在整體治療規劃中,它扮演著「切斷異常循環、清除疼痛源」的重要角色,為後續的組織修復與神經穩定打下基礎。

微細動脈栓塞的效果與風險

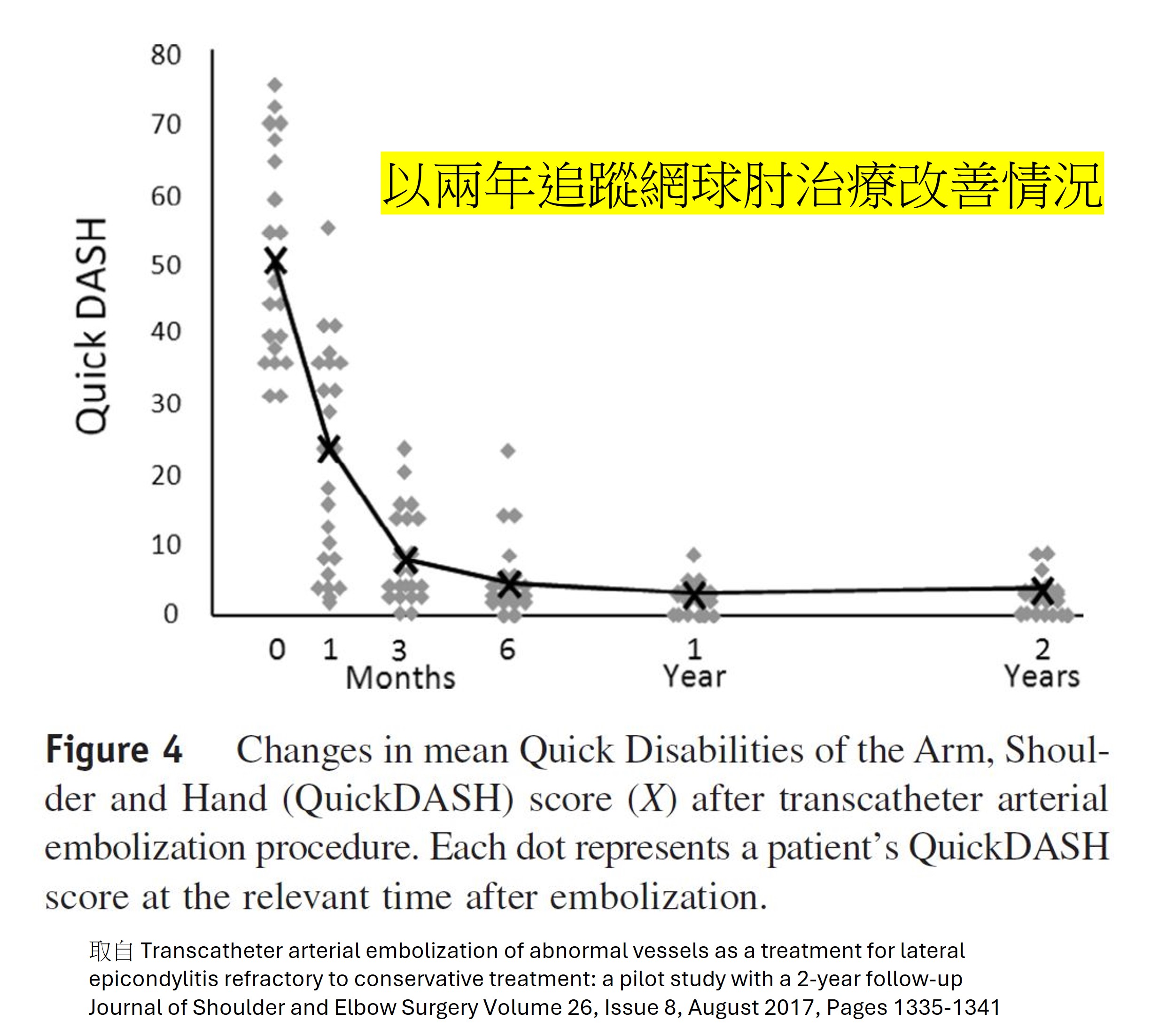

1、微細動脈栓塞的研究:疼痛緩解與功能改善

微細動脈栓塞的療效不只是理論上的推測,而是已經經過多項臨床研究與案例實證。

在這些研究中,最常見的應用對象為足底筋膜炎、髕腱病、肩關節滑囊炎與膝關節退化性疼痛,皆與異常新生血管增生密切相關。

一些研究,針對慢性足底筋膜炎進行微細動脈栓塞,結果顯示:

- 超過7-8成的病患在一個月內有明顯疼痛改善

- 六個月內改善幅度持續增強

- 大部分患者能恢復正常走路與活動,無須手術

另一篇針對膝關節內側疼痛 (IMGA與SMGA區域血管) 的研究指出,在接受治療的中老年人中,有超過70%報告功能改善與疼痛緩解,且日常生活能力明顯改善。

在我們實際門診的臨床觀察中,微細動脈栓塞常與復健與再生療法配合使用,其優勢包括:

- 降低慢性滑囊發炎與過度血流供應所造成的壓迫與腫脹

- 為肌腱修復、神經鬆解與PRP注射提供更穩定的局部環境

- 減少疼痛藥依賴、縮短恢復時間、提高病人滿意度

總結來說,微細動脈栓塞對於結構尚可、但疼痛過度的病人,提供了一個非手術、低風險、效果穩定的選項。

2、微細動脈栓塞哪些人效果不好?

儘管微細動脈栓塞的治療潛力廣泛,但仍有一些狀況會影響治療結果。以下為常見的療效受限因素:

結構問題(非血管性為主)

- 明顯骨刺、韌帶鈣化、肌腱斷裂

- MRI影像顯示肌腱退化達中重度以上

這類病人即使進行微細動脈栓塞,也可能只能緩解部分發炎與壓迫,但無法從根本結構面修復。

合併神經病變

- 周邊神經病變如脛後神經病、腋神經病變

- 糖尿病性神經病、術後神經沾黏

此類患者常有疼痛源頭來自神經本身,而非單純的血流異常,微細動脈栓塞作用有限。

不進行術後復健或肌力訓練

- 栓塞後若仍長期不活動、肌肉弱化,功能難以完全恢復

- 部分病人誤認為微細動脈栓塞為「最終治療」,忽略後續訓練與修復

因此,我們會在微細動脈栓塞術後規劃個人化的物理治療與再生計畫,確保療效完整延續。

3、微細動脈栓塞的風險

雖然微細動脈栓塞為微創介入,且超音波導引可大幅提升安全性,但有一些風險如下:

| 可能併發症 | 發生機率 | 說明與處理方式 |

|---|---|---|

| 穿刺點瘀青與腫脹 | 常見 | 多為暫時現象,冰敷與局部照護即可恢復 |

| 暫時性痠痛反應 | 約 10–20% | 局部血流改變導致肌肉痠脹,1–3日內緩解 |

| 栓塞區域不完全 | 少見 | 若血管複雜可能需再次補栓或補打 |

| 誤栓周邊正常血管 | < 1% | 超音波精準導引可大幅降低發生率 |

| 感染或傷口紅腫 | < 1% | 注意無菌操作與術後照護,必要時給予抗生素 |

非常少見但必須告知的併發症包含:

- 持續性疼痛加劇(通常因合併其他病灶)

- 局部血液灌流不良

- 組織壞死(極少見,深層主動脈栓塞風險較高)。

因此,選擇合適的病人與正確的導引方式,是安全成功的關鍵。

微細動脈栓塞的角色,就像是替過度「淤塞」或「失控發炎」的區域清理與斷電,讓該區域有機會回歸正常循環。

這不只是止痛,更是幫助身體進入修復的起點。只要搭配正確的評估與後續照護,它往往能替長期受苦的病人,打開一扇久違的「無痛之門」。

微細動脈栓塞的對象

微細動脈栓塞雖然是極具潛力的微創疼痛治療方式,但它並不是萬靈丹,也不是對所有人都適用。正確的病人篩選與治療時機,才能發揮這項技術的最大價值。

1、微細動脈栓塞的對象:久痛未癒、影像有血管增生、對治療有期待

以下這些病人是微細動脈栓塞主要的適應症對象:

反覆疼痛、超過三個月以上未改善者

- 曾接受復健、止痛藥、類固醇注射、PRP、增生等治療,但療效有限或反覆發作

- 疼痛干擾日常生活、無法正常行走、爬樓梯、上下班、穿鞋穿衣等

疼痛位置明確,且影像顯示異常新生血管(hypervascularity)

- 超音波或MRI下可見滑囊積水、肌腱肥厚、血流訊號明顯增強

- 對應的臨床壓痛點與影像一致,呈現出「結構-功能-血流」三合一異常

不想開刀、但希望改善功能的病患

- 屬於手術邊緣型病人,例如中度滑囊炎、髕腱病變,但結構尚未斷裂或撕裂

- 有工作、照顧家庭等需求,無法承受術後長期休養與功能限制

希望與再生醫學、復健整合的病人

- 想用較自然或全人方式恢復功能,願意配合後續物理治療或PRP增生療程

2、微細動脈栓塞不適合的狀況:有感染、出血風險或主要為神經病變者

微細動脈栓塞不是急性疼痛的第一線治療,也不適合所有慢性疼痛。

這些狀況應避免進行或謹慎評估:

局部或系統性感染

- 嚴重蜂窩性組織炎、皮膚潰瘍、敗血症患者應先控制感染

凝血功能異常或服用抗凝血劑未停藥

- 包含使用Warfarin、NOAC等抗凝劑者

- 血小板低下、肝腎功能異常應先完整評估

主要病因為神經病變或沾黏者

- 如尺神經壓迫、脛後神經炎、術後神經沾黏

- 此類情形即使栓塞血管,也難以有效改善神經傳導的問題

懷孕婦女、嚴重過敏體質者

- 栓塞材料雖為醫療級,仍應避免在特殊體質者中使用

3、微細動脈栓塞何時評估?

不是所有診所都有進行微細動脈栓塞的條件。這項治療需要具備超音波與介入治療經驗的醫師、特定導引器材與無菌技術,以下情況可考慮尋求轉介:

復健治療超過6週未明顯改善

- 可請治療師轉介至疼痛專科醫師進行影像評估是否為血流問題

已接受PRP、玻尿酸、類固醇等注射療程仍反覆發作

- 若超音波顯示滑囊或肌腱周圍血流異常,建議安排進一步微細動脈栓塞評估

疼痛位置靠近關節,MRI顯示滑膜肥厚或新生血管增生

- 可與骨科、疼痛科、放射介入醫師協作,共同制定多模治療策略

結論: 精準定位,才能有效治療

微細動脈栓塞是一種 「選對病人、選對時間」才能發揮最大效益的介入方式。

當你的病灶不是破裂、不是神經壓迫,而是血管過度新生導致的慢性發炎與神經過敏,那麼微細動脈栓塞也許正是那把打開疼痛循環鎖的鑰匙。

不是等到無路可走才選擇微細動脈栓塞,而是在「剛好不需要手術、但又痛到無法生活」的那個時間點,找到這項低風險、可逆轉的介入性選擇。

參考資料

- Intra-Arterial Infusion of Imipenem/Cilastatin Sodium through a Needle Inserted into the Radial Artery as a New Treatment for Refractory Trapeziometacarpal Osteoarthritis

- Transarterial Embolization of Neovascularity for Refractory Nighttime Shoulder Pain: A Multicenter, Open-Label, Feasibility Trial

- Transcatheter Arterial Embolization as a Treatment for Medial Knee Pain in Patients with Mild to Moderate Osteoarthritis

- Short-term results of transcatheter arterial embolization for abnormal neovessels in patients with adhesive capsulitis: a pilot study

- Genicular artery embolization as a treatment for refractory osteoarthritis related knee pain

- Transcatheter arterial embolization of abnormal vessels as a treatment for lateral epicondylitis refractory to conservative treatment: a pilot study with a 2-year follow-up

- Clinical results of ultrasound-guided intra-arterial embolization targeting abnormal neovessels for plantar fasciitis: 66 cases with up to 4 years of follow-up

- Transcatheter Arterial Embolization for Alleviating Chronic Musculoskeletal Pain and Improving Physical Function: A Narrative Review

- Transcatheter Arterial Embolization for Benign Chronic Inflammatory Joint Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis

相關文章

找不到疼痛原因?讓「神經內科 & 疼痛科醫師」為您精準評估

— 結合 CIPS 超音波技術、TAME 栓塞與再生醫學,啟動修復的最後一哩路 —

🔹取得專屬建議

- 加入官方 LINE|由團隊協助你初步評估 (ID: @twmedpro)

- 預約門診諮詢|針對頑固疼痛,提供客製化治療計畫

🔹療程內容快速導覽

- 神經修復:超音波神經解套 | 脊椎術後疼痛 | 偏頭痛/手腳麻

- 微創介入 (TAME):微動脈栓塞止痛 ( 關節炎 / 肌腱退化 )

- 再生醫學: 自體脂肪/骨髓細胞 | 羊膜基質 | 高濃度 PRP

🔹服務據點 (雙北交通樞紐)

- 三重總院 (近台北橋): 維德骨科診所 (集美街7號)

- 板橋分院 (近新埔站): 生生優動 (文化路一段142號)

- 泰山分院: 維德泰山診所 (明志路一段265號)

▶ 【點我前往完整資訊入口 ] [ 預約門診 ][ 加入 LINE 諮詢 ]