一次扭傷,終身隱患?

- 剛腳踝扭傷中恢復,又在走樓梯、運動或上下坡時再次扭到?

- 這不是不小心?這可能是慢性腳踝不穩定(Chronic Ankle Instability, CAI)。

根據近期系統性文獻回顧,慢性腳踝不穩定在運動族群中的盛行率高達 25%,當您扭傷過腳踝,發展成慢性不穩定的機率更高達 40-50 %,這也意味著,每兩位扭過腳踝的人,就有一位可能面會有慢性腳踝不穩定。

一、什麼是慢性腳踝不穩定?

A、慢性腳踝不穩定的定義

根據國際腳踝聯盟之前的共識,慢性腳踝不穩定是指:

在經歷一次或多次嚴重腳踝扭傷後,至少符合以下一項情況且持續 6 個月以上:

- 反覆扭傷:同一側腳踝再次扭傷

- 踩空感:過去6個月內至少出現2次「腳軟」、「踩空」的感覺

- 主觀不穩定:覺得腳踝「不牢靠」、「沒信心」控制它

B、慢性腳踝不穩定的類型

慢性腳踝不穩定並非單一問題,而是包含三個層面:

| 分類 | 說明 | 臨床表現 |

|---|---|---|

| 機械性 | 韌帶鬆弛、關節囊受損、關節活動度異常增加 | 超音波可見韌帶厚薄不均、前抽屜測試陽性 |

| 功能性 | 本體感覺失調,動作控制變差 | 單腳平衡測試失敗、閉眼站立困難 |

| 感覺性 | 大腦對腳踝安全活動範圍感知錯誤 | 結構正常卻總覺得「不穩」 |

研究約七成的急性腳踝扭傷患者在 2-3 年後仍有症狀,包括疼痛、不穩定、無力和腫脹,這些看似好了的扭傷,實際正在為慢性不穩定埋下伏筆。

二、誰容易得到慢性腳踝不穩定?

A、慢性腳踝不穩定的盛行率

研究統計發現:

- 整體運動族群:慢性腳踝不穩定盛行率為 20-30 %

- 曾扭傷過的人:慢性腳踝不穩定盛行率高達 40-50 %

- 不同年齡層:

- 18歲以下青少年:兩成多

- 18-24歲成人:約四分之一

- 25歲以上:數據較少,但統計軍隊中約四成

這些顯示了慢性腳踝不穩定受多因素影響。

B、造成慢性腳踝不穩定的高風險運動

根據論文整理,以下運動項目的慢性腳踝不穩定盛行率較高,可以參考:

| 排名 | 運動項目 | 慢性腳踝不穩定盛行率 | 曾扭傷者比例 |

|---|---|---|---|

| 1 | 籃網球 | 46% | 72% |

| 2 | 舞蹈 | 45% | 70% |

| 3 | 水上運動 | 32% | 56% |

| 4 | 籃球 | 30% | 81% |

| 5 | 排球 | 30% | 67% |

| 6 | 足球 | 20% | 71% |

| 7 | 田徑 | 8% | 37% |

為何這些運動特別危險?

- 需要急停、急轉:籃球、籃網球、排球

- 衝擊大:舞蹈、體操

- 有接觸性碰撞:足球、橄欖球

- 反覆單側施力:網球、羽球

C、慢性腳踝不穩定的風險因子

根據研究,部分因素會大幅增加慢性腳踝不穩定的風險:

1. 年齡因素

- 年輕族群風險較高:

- 18歲以下的高中運動員慢性腳踝不穩定盛行率明顯高於大學生

- 其他可能原因:

- 年輕人韌帶彈性較大,但是控制力不足

- 活動更冒險

- 傷後醫囑遵從性差

2. 不完整治療復健

最關鍵:

- 超過一半的患者不曾接受過治療

- 所有就醫的患者中,僅一成接受過平衡訓練

- 接近一半的患者在扭傷後,不曾接受過物理治療

- 有接受完整治療與復健者,降低變成慢性腳踝不穩的機率 40%

3. 反覆扭傷史

不同運動項目的反覆扭傷率:

- 足球、籃球:六成上下

- 排球:四到五成

每一次的扭傷都會導致韌帶變弱與本體感覺下降,形成惡性循環。

D、台灣腳踝受傷的特點

以下情境在台灣特別常見:

- 機車族群眾多:踩踏板時的突然失衡

- 夜市與騎樓:地面不平、磁磚濕滑

- 登山、健行盛行:下坡路段對腳踝穩定性要求極高

- 穿拖鞋習慣:缺乏足部支撐,增加扭傷風險

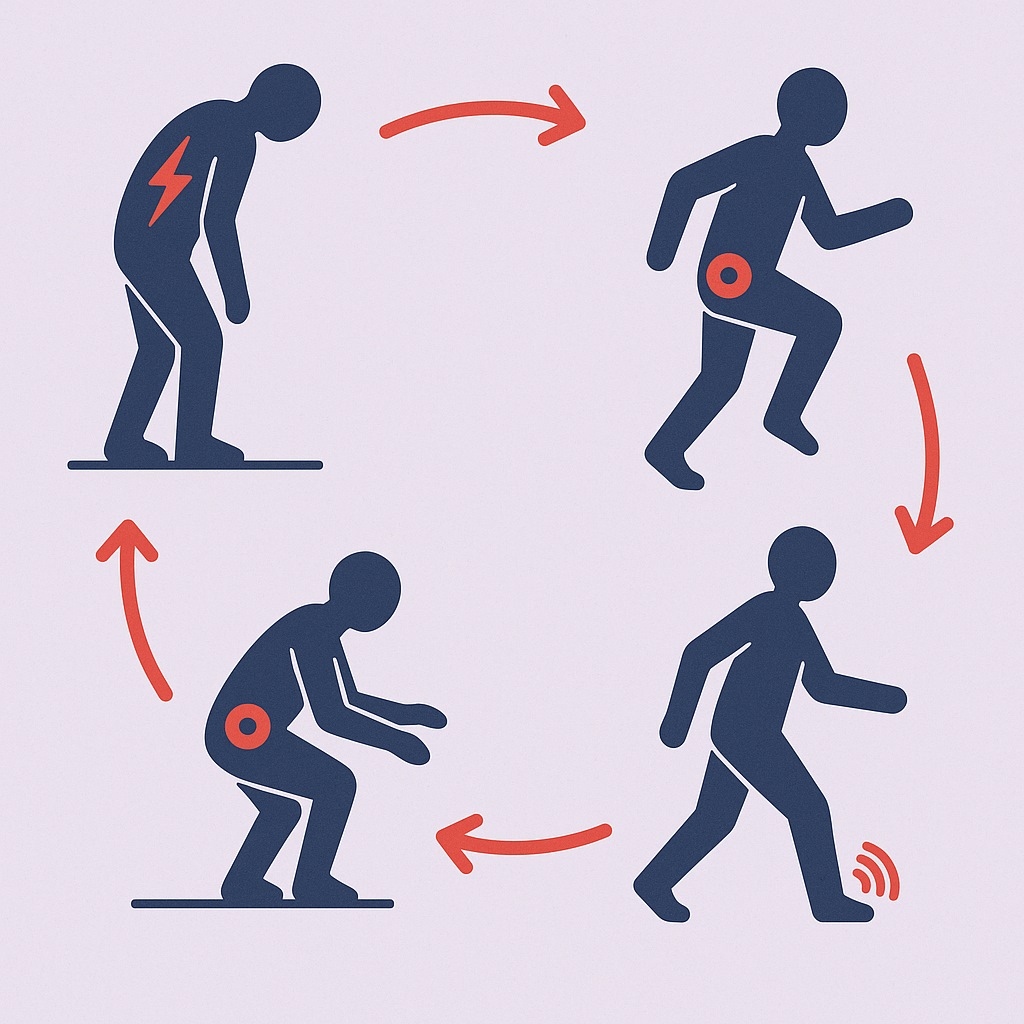

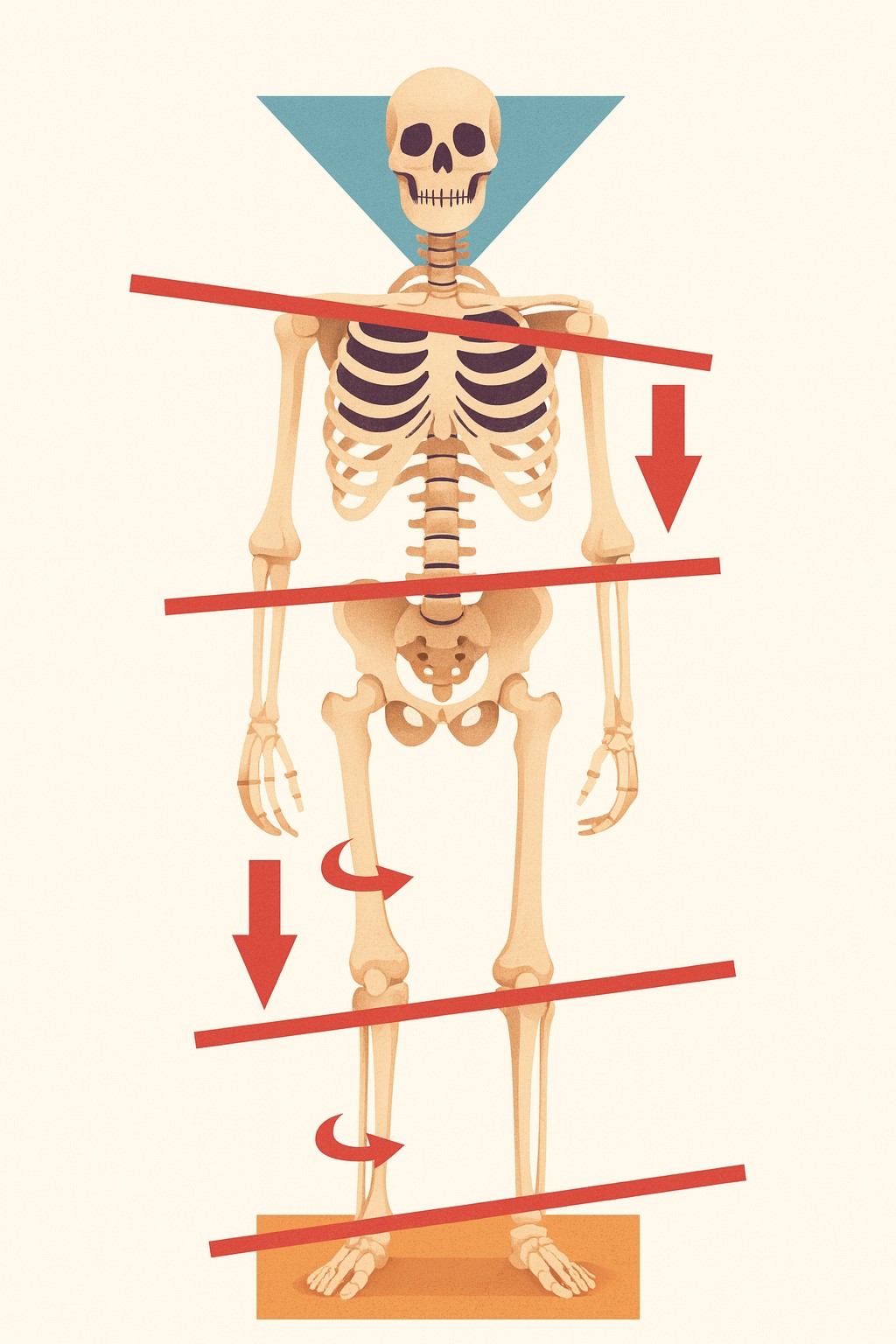

三、慢性腳踝不穩定的病理機轉:不只是韌帶問題

A、慢性腳踝不穩定對全身的影響

許多人以為慢性腳踝不穩定只是「腳踝鬆了」,但根據較新模型,慢性腳踝不穩定實際上是一個系統性的神經肌肉控制障礙,影響範圍遠超過腳踝本身。

慢性腳踝不穩定後的結構改變:

- 韌帶與關節囊

- 前距腓韌帶(ATFL)是最常受損的結構

- 韌帶癒合後變得「厚薄不均」而非恢復原狀

- 關節囊產生微小撕裂,導致本體感覺受器減少

- 關節活動度改變

- 背屈(腳尖往上翹)活動度受限

- 距下關節的活動度改變

- 長期發展成創傷後關節炎

- 次發性組織損傷

- 外踝滑囊發炎

- 腓骨肌腱滑膜炎

- 足底筋膜代償性緊繃

慢性腳踝不穩定後的神經肌肉影響:

令人驚訝的是,慢性腳踝不穩定居然會造成雙側性的影響:

| 受影響系統 | 具體表現 | 臨床意義 |

|---|---|---|

| 本體感覺 | 位置感與動覺下降 | 即使閉眼也應能感知腳踝位置,慢性腳踝不穩定患者此能力明顯變差 |

| 平衡控制 | 單腳站立搖晃增加 | 不只患側,連健側也會受影響 |

| 動作模式 | 著地時膝關節內扣 | 增加前十字韌帶受傷風險數倍 |

| 肌肉反應 | 脊髓反射改變 | 肌肉保護性收縮的時間延遲 |

| 肌力表現 | 腓骨肌群、脛後肌無力 | 外翻與內翻力量失衡 |

B、慢性腳踝不穩定為什麼會影響對側或其他關節?

這是因為中樞神經系統的重組:

- 大腦為了保護受傷的腳踝,會改變動作策略

- 對側腳踝代償,過度使用某些肌群

- 膝與髖關節吸收更多衝擊

- 長期形成異常動作鏈模式

研究發現,慢性腳踝不穩定患者著地時:

- 膝關節內旋角度增加

- 髖關節外展不足

- 前十字韌帶承受的負荷增加

這也是為什麼慢性腳踝不穩定後來會出現膝蓋問題。

四、慢性腳踝不穩定的常見症狀

A、慢性腳踝不穩定的典型症狀

運動時:

- 「打球不敢做急停動作,怕腳踝撐不住」

- 「跑步轉彎腳踝會有『滑掉』的感覺」

- 「沒踩到東西,但腳踝就突然軟一下」

- 「運動後腳踝腫脹,休息幾天又好了」

日常生活:

- 「走不平的路面會擔心」

- 「下樓要扶扶手,覺得不安全」

- 「穿高跟鞋或厚底鞋容易扭到」

- 「踩機車踏板時偶爾會踩空」

- 「早上起床腳踝僵硬,活動一下才舒服」

B、慢性腳踝不穩定的檢查

觸診:

- 外踝前下方有壓痛(前距腓韌帶)

- 外踝後方腫脹(腓骨肌腱滑囊炎)

- 跟腱外側緊繃

- 足底外側肌群萎縮

活動度:

- 背屈角度 <10 度(正常應為 15-20 度)

- 內翻活動度過大(與對側比較)

- 活動度受限

特殊測試:

- 前抽屜測試陽性:小腿固定,腳跟可被往前拉超過 5mm

- 距骨傾斜測試:被動內翻時角度過大

- 單腳站立測試:無法閉眼單腳站立20秒

C、慢性腳踝不穩定的影像發現

超音波檢查(最實用且無輻射):

| 觀察重點 | 慢性腳踝不穩定常見發現 | 正常對照 |

|---|---|---|

| 前距腓韌帶厚度 | 厚薄不均 | 均勻的纖維狀結構 |

| 外踝滑囊 | 積水增厚 | 不可見或極薄 |

| 腓骨肌腱 | 腱鞘積水、滑膜增生 | 清晰的腱鞘界線 |

| 韌帶動態測試 | 壓力下距骨向前移位> 3mm | < 3mm |

X光檢查:

- 急性期:排除骨折

- 慢性期:評估是否有早期骨關節炎變化(關節面不規則、骨刺形成)

MRI(必要時):

- 軟骨損傷程度

- 隱藏性骨軟骨損傷

- 韌帶完整修復程度

D、慢性腳踝不穩定的鑑別診斷

因症狀相似,慢性腳踝不穩定常被誤認為:

- 單純肌腱炎:只治療發炎,忽略不穩定

- 足底筋膜炎:代償性問題

- 神經壓迫:以為是坐骨神經或腰椎問題

- 心理因素:認為是自己嚇自己

五、如何判斷自己有沒有慢性腳踝不穩定?

A、國際常用的腳踝自評量表

以下工具可用於評估慢性腳踝不穩定:

1. 坎伯蘭腳踝不穩定工具(CAIT)

- 評估日常與運動中的腳踝功能

- 最常用、全面的工具

2. 功能性腳踝不穩定識別工具(IdFAI)

- 側重於主觀不穩定感與功能限制

- 快速篩檢用,適合大規模調查

3. 腳踝不穩定量表(AII)

- 強調踩空、軟腳的頻率

- 適合追蹤症狀變化

量表只是篩檢工具,仍需配合理學檢查與影像評估,單靠問卷會高估或低估,因為無法排除其他問題(如骨折史、手術史)。

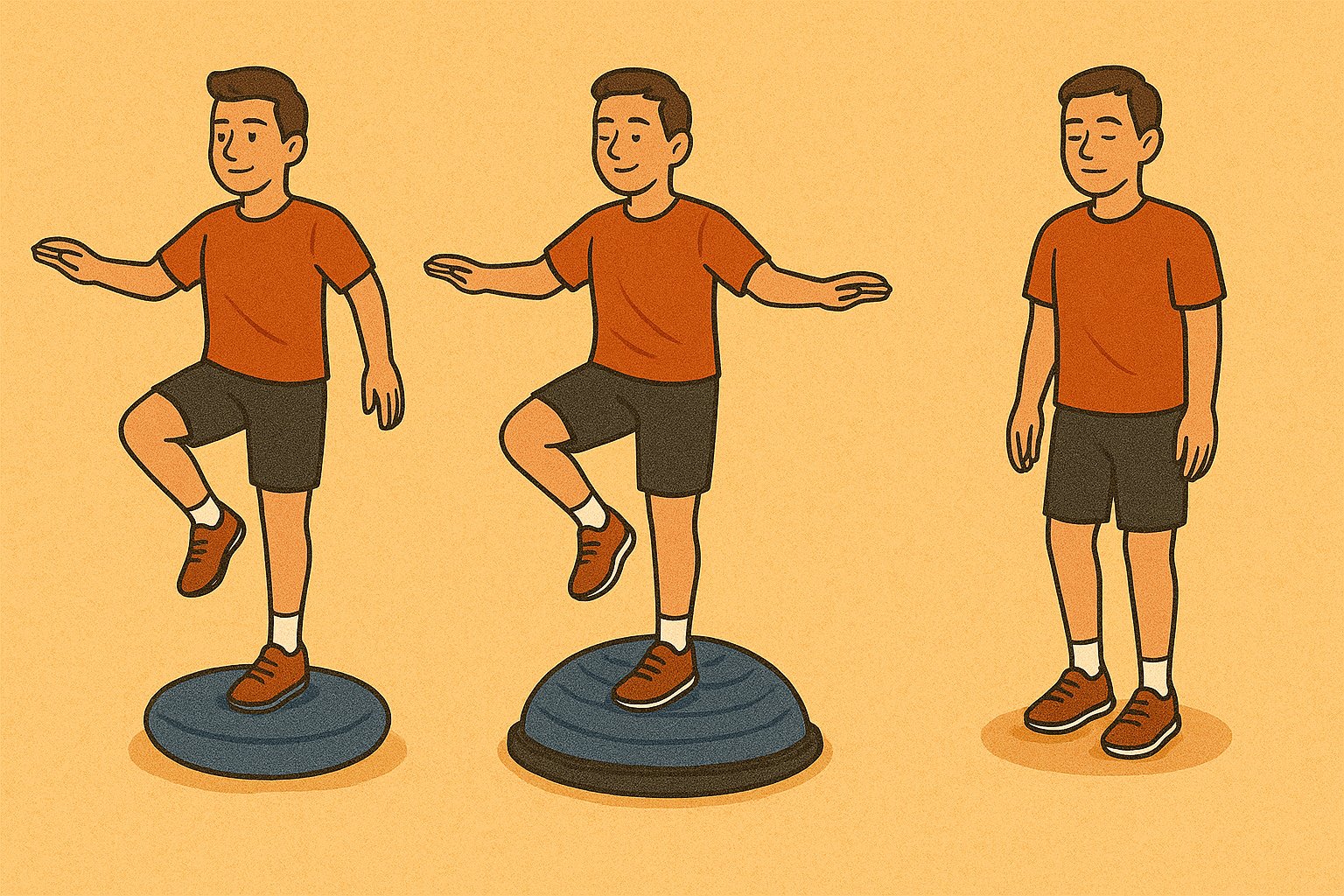

B、慢性腳踝不穩定的簡單自我測試

| 測試項目 | 評估內容 | 通過標準 |

|---|---|---|

| 單腳閉眼平衡 | 感覺神經回饋能力 | 能穩定站立 20 秒以上 |

| 星狀平衡測試 | 動態穩定控制 | 各方向伸展距離達體長的 70% |

| 單腳原地跳 | 著地穩定性 | 連續 5 次不晃動、不需扶持 |

| Bosu 球站立 | 不穩定平面控制 | 雙腳站立 60 秒、單腳 30 秒 |

| 側向跨步 | 功能性動作控制 | 連續 10 次不失衡 |

警訊症狀:

- 任一測試無法完成

- 患側與健側差異明顯

- 測試後腳踝出現疼痛或腫脹

六、慢性腳踝不穩定的治療與復健

A、為何過半的人腳踝扭傷不就醫?

| 迷思 | 真相 |

|---|---|

| 「扭傷是小傷,自己會好」 | 四分之三的患者在 2-3年 仍有殘留症狀 |

| 「不痛了就代表好了」 | 疼痛消失 ≠ 韌帶好了 ≠ 神經肌肉恢復 |

| 「戴護踝就夠了」 | 過度依賴會削弱本體感覺與肌力 |

| 「休息就會好」 | 被動休息無法重建動作控制 |

研究指出接受完整治療者,發展成慢性腳踝不穩定的機率降低 40%。

- 但只有 1 / 3 的扭傷患者尋求醫療

- 在就醫者中,不到 20% 接受平衡訓練

- 近半的人未接受任何訓練治療

B、腳踝扭傷的治療策略

第一階段:急性期控制(受傷後0-2週)

預防勝於治療,急性期處理不當是慢性腳踝不穩定的主因:

- POLICE原則: (依情況調整)

- Protection 保護:使用護具,但避免完全制動

- Optimal Loading 適度負荷:早期開始無痛範圍活動

- Ice 冰敷:前48小時,每次15-20分鐘

- Compression 加壓:彈性繃帶,不可過緊

- Elevation 抬高:高於心臟

- 早期介入治療:研究顯示,受傷後 1 週內開始復健,慢性腳踝不穩定發生率降低 60%

第二階段:亞急性期重建(2-6週)

1. 本體感覺訓練(最關鍵!)

這是預防慢性腳踝不穩定的核心,最常被忽略:

- Week 1-2:基礎平衡

- 雙腳站立於平衡墊,閉眼 30 秒

- 單腳站立於硬地,睜眼 30 秒

- Week 3-4:進階挑戰

- 單腳站立於平衡墊,睜眼 30 秒

- 加入上肢動作(接球、指定方向伸手)

- Week 5-6:功能性動作

- Bosu 球單腳站立

- 星狀平衡測試訓練

- 閉眼單腳站立 30 秒

2. 肌力強化

- 針對慢性腳踝不穩定患者常見的肌力失衡:

| 訓練目標 | 動作範例 | 組數 |

|---|---|---|

| 腓骨肌群(外翻) | 彈力帶外翻阻力訓練 | 3組×15次 |

| 脛後肌(內翻控制) | 提踵 + 內翻動作 | 3組×12次 |

| 小腿三頭肌 | 單腳提踵 | 3組×20次 |

| 足底肌 | 毛巾抓取 | 每日 2 次 |

3. 活動度恢復

慢性腳踝不穩定患者常見背屈受限:

- 靠牆弓箭步伸展(膝蓋碰牆測試)

- 目標:腳尖距牆 10 公分以上

- 每次維持 30 秒,每日 3 組

第三階段:功能性訓練(6週後)

視情況逐步回歸運動:

- Week 6-8:低衝擊運動

- 游泳、飛輪

- 平地快走

- Week 8-10:衝擊訓練

- 原地雙腳跳

- 前後左右小跳躍

- Week 10-12:敏捷訓練

- 急停急轉

- 側向位移

- 八字形跑步

重要原則:無痛進階

- 不應引起疼痛

- 若出現腫脹或不適,退回上一階段

- 不對稱表現(患側vs.健側)<10% 才進階

C、腳踝扭傷的進階治療

1. 再生注射治療(適用對象:保守治療超過 3 個月無效)

使用超音波導引精準注射:

高濃度葡萄糖增生療法(Prolotherapy)

- 原理:刺激韌帶纖維母細胞增生,強化結構

- 濃度:葡萄糖溶液

- 療程:每3-4週一次,共3-6次

- 適應症:韌帶鬆弛、滑囊炎

- 注射後需配合固定與漸進式負重

高濃度血小板血漿(PRP)

- 原理:釋放生長因子,促進組織修復

- 優勢:修復效果較葡萄糖快

- 濃度:血小板濃縮 4-6 倍

- 療程:1-3次即可見效

- 適應症:韌帶部分撕裂、慢性發炎

治療後關鍵:

- 前 3 天:輕度活動但避免劇烈運動

- 3-14 天:漸進式負重,配合護具

- 2 週後:開始本體感覺訓練

- 若未配合復健,注射效果有限

2. 徒手治療與關節鬆動術

- 距骨前滑鬆動術:改善背屈受限

- 腓骨遠端鬆動:恢復正常關節力學

- 肌筋膜放鬆:小腿後側、足底筋膜

3. 客製化鞋墊 – 矯正力學異常:

- 研現單純使用鞋墊而不訓練,效果有限,最好是 鞋墊 + 本體感覺訓練。

七、慢性腳踝不穩定的預防:避免反覆扭傷

A、運動前的預防

動態熱身(取代靜態伸展)

運動前動態熱身可降低三到四成再次扭傷風險:

- 腳踝繞圈(順逆時針)

- 提踵 +下蹲

- 側向移動 + 腳踝外翻內翻

- 單腳平衡練習

護具使用時機

| 情境 | 建議 |

|---|---|

| 急性扭傷後1-3個月 | 必須使用,選擇半硬式護踝 |

| 回歸運動初期 | 建議使用,逐步減少依賴 |

| 高風險運動(籃球、排球) | 曾扭傷者可預防使用 |

| 日常生活 | 不建議長期使用 |

鞋子選擇原則

- 避免用:拖鞋、人字拖、過軟的布鞋

- 最好選擇:包覆性佳、鞋跟穩定、適度緩衝

- 運動鞋更好:高筒鞋可提供額外支撐,但不可取代訓練

B、特殊族群的注意事項

中壯年歲族群的風險:

- 退化:韌帶彈性下降、本體感覺衰退

- 活動型態:久坐後突然運動

- 舊傷:年輕時的扭傷開始顯現後遺症

- 賀爾蒙變化:女性更年期前後韌帶鬆弛度改變

預防建議:

- 運動前充分熱身 15 分鐘

- 每週至少 2 次平衡訓練

- 避免穿高跟鞋超過 2 小時

- 定期檢查鞋底磨損情況

八、結論

A、慢性腳踝不穩定的重點

- 會影響全身動作鏈,增加膝蓋受傷風險

- 常常被低估,每 2 個腳踝扭傷,就有 1 位有機會變成慢性腳踝不穩定

- 完整復健可降低慢性腳踝不穩定 40% 的發生率

- 本體感覺訓練對於慢性腳踝不穩定最重要

- 疼痛消失不是好了,需持續訓練 3-6 個月,以免變成慢性腳踝不穩定

B、腳踝扭傷何時應尋求專業協助?

- 扭傷後無法正常行走超過 3 天

- 腳踝反覆扭傷(一年內超過 2 次)

- 日常生活活動時會出現踩空感

- 保守治療 3 個月無改善

- 影響到工作或運動

C、腳踝扭傷後的自我檢核表

- 急性期 POLICE 處置 (相關建議會持續改變)

- 評估是否是需要急性介入治療

- 本體感覺訓練 (平衡墊、單腳站立)

- 足底肌肉強化 (毛巾抓取訓練)

- 評估是否需要柺杖、鞋墊或護具

- 三個月未改善,考慮再生注射治療

- 回歸運動前,通過功能測試 (單腳跳、星狀平衡……等)

慢性腳踝不穩定不是宿命,而是可以透過早期診斷、早期治療與復健來預防與改善的問題,關鍵在於不要忽視每次扭傷,積極介入才能打破反覆受傷的惡性循環。

參考資料:

相關文章

- PRP (增生治療) 是什麼? PRP注射要多久打一次? 多久有效與副作用?

- 增生療法 是什麼?搭配再生醫學讓你身體自己修復,慢性疼痛、退化、神經麻痛的人都該認識的新選擇

- 腳踝扭傷要怎樣治療? 你的腳踝扭傷好了嗎? 為什麼腳踝會反覆扭傷? 腳踝扭傷何時要看醫師?

- 腳踝扭傷嚴重嗎? 腳踝扭傷沒有瘀青會很嚴重嗎? 腳踝扭傷冰敷就夠了嗎? 腳踝扭傷多久可以運動?

- 腳踝扭傷會傷到甚麼? 腳踝扭到為什麼會鬆掉? 腳踝扭到後為何走路不穩? 腳踝扭到後為何會卡卡的? 為何腳踝不穩定?

- 腳踝扭傷位置有哪些? 為什麼腳踝會痛? 走路踩空嚴重嗎? 找到原因好好治療最重要

- 腳踝扭傷冰敷夠了嗎? 腳踝扭傷哪些症狀需要看醫生? 扭傷腳踝沒有痛是好了嗎? 錯誤與迷思

- 腳踝扭傷如何診斷? 腳踝扭傷骨折了嗎? 如何判斷腳踝扭傷程度? 臨床評估與影像檢查

- 腳踝扭傷多久消腫? 腳踝扭傷處理步驟有哪些? 腳踝扭傷何時要進一步檢查? 腳踝扭傷急救處理

- 腳踝扭傷復健運動作要做什麼 ? 腳扭傷可以走路嗎? 如何提升腳踝穩定性 ? 腳踝功能訓練怎要做 ?

找不到疼痛原因?讓「神經內科 & 疼痛科醫師」為您精準評估

— 結合 CIPS 超音波技術、TAME 栓塞與再生醫學,啟動修復的最後一哩路 —

🔹取得專屬建議

- 加入官方 LINE|由團隊協助你初步評估 (ID: @twmedpro)

- 預約門診諮詢|針對頑固疼痛,提供客製化治療計畫

🔹療程內容快速導覽

- 神經修復:超音波神經解套 | 脊椎術後疼痛 | 偏頭痛/手腳麻

- 微創介入 (TAME):微動脈栓塞止痛 ( 關節炎 / 肌腱退化 )

- 再生醫學: 自體脂肪/骨髓細胞 | 羊膜基質 | 高濃度 PRP

🔹服務據點 (雙北交通樞紐)

- 三重總院 (近台北橋): 維德骨科診所 (集美街7號)

- 板橋分院 (近新埔站): 生生優動 (文化路一段142號)

- 泰山分院: 維德泰山診所 (明志路一段265號)

▶ 【點我前往完整資訊入口 ] [ 預約門診 ][ 加入 LINE 諮詢 ]