你或身邊的人是否曾突然出現過講話不清楚、手腳無力或視線模糊,幾分鐘或幾小時內就恢復?

這種「一下子發作、一下子好」的情況,很可能是 短暫性腦中風 (TIA),也就是俗稱的「小中風」。雖然症狀會自行緩解,但其實是真正中風的警訊,若忽略處理,往往在數天或數週內就會發生嚴重腦中風。

這篇文章將帶你快速掌握短暫性腦中風的警示症狀、診斷流程與常見治療方式,讓你能夠更早介入、有效預防後續風險。

一、案例討論

三十多歲,身為辦公室會計的王小姐近日前來神經科門診求助,自述因為最近時常頸部僵硬、雙側太陽穴脹脹的、難易入眠,更感覺會有常常頭痛的情況,她十分擔心自己是否快要中風故前來求助?希望可以了解相關的情況,並尋求醫師的檢查以及治療。

王小姐的問題是許多人都會想了解的事情,但臨床上初步依據王小姐的僵硬與頭痛的主訴症狀,並不會以腦中風當作臨床第一診斷,然而另一方面,她是否屬於腦中風的高危險群則要視其病史、神經學檢查、超音波評估以及其他檢驗才能加以下定論。

二、什麼是腦中風?

腦中風指的是大腦因為缺血或是出血導致部分腦組織受損,進而引起功能缺損甚至影響性命的疾病。我們當中有有六分之一的人這輩子都會遭遇到中風,而且中風多位居台灣十大死因的第2-4名,一旦中風發生後伴隨而來的失能更是恐怖,因此我們應當時時對其戒慎恐懼。

三、腦中風有那些症狀呢?

腦中風的症狀除極少數的情況以外,都是以負性症狀為主。甚麼是負性症狀呢?

主要是以失去某些能力為表現。例如:沒有力氣、沒有感覺、沒有意識、不能舉高、不能走路、不能看見、不會說話、說話變差、感覺變差、意識變差、平衡變差,多數敘述都是失去、變差、不能…..等等。

出血性腦中風則有時會有較為特殊的症狀,突然發生前所未見的突發性頭痛要小心蜘蛛膜下腦出血。

年長者有頭部撞擊後,出現短期漸進式的記憶力下降或是嚴重變差、人格改變以及單側稍微無力者都需要小心硬腦膜下出血的可能性。

四、腦中風的種類有哪些?

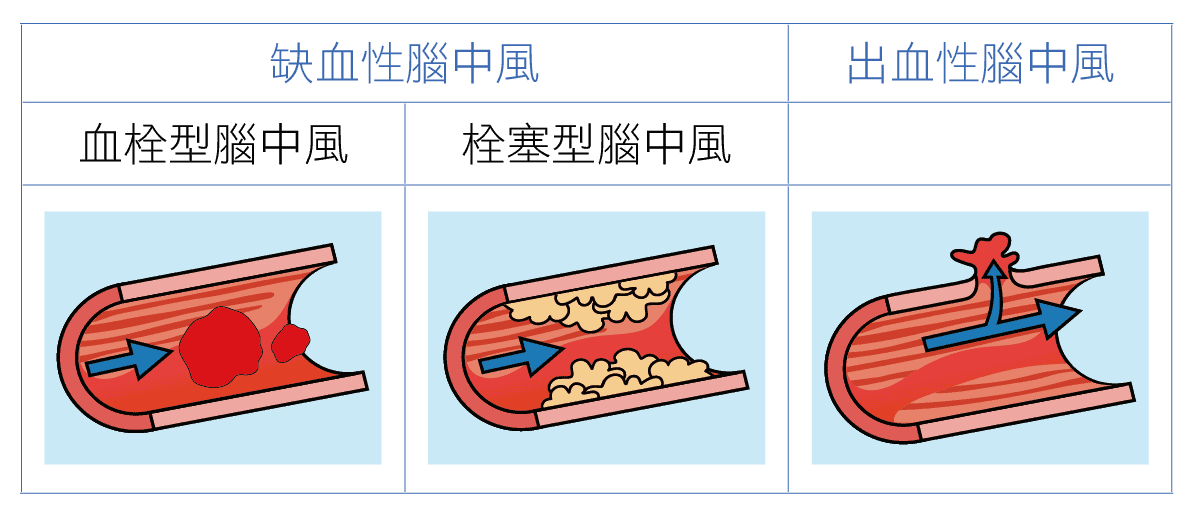

腦中風其實分為兩大類,腦梗塞以及腦出血

腦梗塞為較常見的類型,約佔了70-80%的腦中風,主要是血管塞住所引起,因缺缺乏血流灌注,大腦組織缺乏氧氣、養分,進而導致腦細胞的死亡。

出血性腦中風則有許多種,有腦內出血、蜘蛛膜下出血……等,因為出血所引起的發炎刺激、壓迫等,此類症狀有時候相較於腦梗塞型更為多樣化或是來的更為猛烈。

五、腦中風的高風險族群?

腦中風的風險與本上與慢性病和生活習慣有關

- 慢性病包含高血壓、糖尿病以及高血脂等,

- 生活習慣則以抽菸的不良習慣排在第一名,飲酒以及其他物質濫用也有一定的相關性。

其他有相關的則有失眠、呼吸中止症、代謝症候群、慢性頭痛等在許多研究中也都發現發現與中風有關聯。

最後,則是家族(遺傳)相關因子,家族中有許多心腦血管疾患者或是遺傳性慢性病者,其發生腦中風的機會遠高於一般族群,有相關家族史的民眾宜提早注意並提早接受相關檢查(基因、抽血等)以及提早積極治療。

六、如何預防腦中風?

腦中風有八到九成都與危險因子有關,因此如何避免或改善危險因子是極為重要的課題,此外,則是規則服藥,不要隨便自行停藥(阿斯匹靈、心律不整藥物等),因為自行停藥後,短時間內就再次中風的情況時有耳聞,實在十分可惜。

常見的危險因子可分為四種慢性病、四個不良習慣以及代謝症候群需要加以注意。

1、四種慢性病,一定要提早發現、積極控制

- 高血壓:近一半的中風與高血壓有關(不論腦出血或是腦梗塞);天天(規律)量測血壓並且依照醫師指示規則服藥是重要的。

- 高血脂: 超過四分之一的腦中風患者有低密度膽固醇(LDL)過高的問題;飲食應減低動物脂肪、拒反式脂肪食物,有異常者須積極搭配藥物治療。近期部分研究顯示積極降低LDL可以逆轉改善動脈粥狀硬化。

- 糖尿病:糖尿病會增加中風風險,更與抽菸並列栓塞型中風第1-2名危險因子,遵從醫囑規律檢查與用藥可以減少各類心血管疾病。

- 心律不整:一成左右的腦中風(可能更高)與心律不整(如:心房纖維顫動) 或其它心臟疾病(心房中膈缺損)有關,應尋求進一步檢查以及評估是否需要介入治療。

2、四個生活習慣,必須要改善

- 規則運動:超過三分之一的腦中風患者沒有規律運動的習慣;規律運動習慣可降低腦中風風險。

- 調整健康飲食:有四分之一的中風患者未攝取均衡飲飲食,尤其是缺乏蔬果等纖維質,建議可以參考地中海飲食增加蔬菜和高纖飲食的比例。另外增加飲水量是重要的課題,適當的飲水是重要的(對於慢性腎病的患者更為重要),。

- 戒菸:超過一成的腦中風患者與吸菸有關,如果是腦梗塞只會更高,不論是直接吸菸或是被動的吸入二手菸,都會增加發生中風的風險,建議民眾要主動戒菸或是尋求戒菸門診的協助。

- 適量飲酒:全球每年超過100萬個中風患者都合併有飲酒過量的問題,依據世界衛生組織建議女性每日飲酒量不宜超過1杯(葡萄酒120-150c.c的酒精量),男性則不宜超過2杯。飲酒會增加腦出血以及小血管病變造成之失智與阻塞的機會。

最後的一大重點就是肥胖,肥胖既是獨立因子也是慢性疾病的相關因子。大約5分之一的中風患者都有肥胖的相關問題,醫療上建議將BMI控制在18 ~ 24之間,而且腰圍男性應小於90公分,女性則是小於80公分,減低代謝症候群與相關疾患之風險。

七、腦中風會再次找上我嗎?

如果你不積極控制相關風險,往往會會在一年內再次找上你,如果積極控制,則可以大幅度的減低其風險。

畢竟從有風險因子開始到你發生中風,幾乎都經過數十年的累積,你的血管、腦部或心臟情況也都已有部分退化或是損傷,後續的積極控制可以大幅減少惡化情況甚至部分改善血管情況,但是目前尚不可能讓心血管回到20-30年前的情況。

總結來說,預防絕對勝過後續的治療,提早改善生活、積極控制三高、戒除抽菸酗酒等物質濫用,另外定期接受檢查(心電圖、定期抽血、頸動脈超音波、周邊血管檢查等),提早發現異常提早介入治療,都可以大幅減少中風的機會。

八、結論

短暫性腦中風是「中風的前哨站」,千萬不能掉以輕心。

即使症狀自行恢復,也建議盡快就醫,由神經內科醫師安排腦部影像(如MRI)與頸動脈超音波檢查,評估是否有血管狹窄、血栓風險或心律不整等原因。治療會依據病因選擇抗血小板或抗凝血藥物,並積極控制三高(高血壓、高血糖、高血脂)。

如果能在「黃金預警期」積極介入,就能大幅降低中風的發生機率,提升生活品質與安全。

參考資料:

- https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=213

- https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=631&pid=15131

參考文章:

找不到疼痛原因?讓「神經內科 & 疼痛科醫師」為您精準評估

— 結合 CIPS 超音波技術、TAME 栓塞與再生醫學,啟動修復的最後一哩路 —

🔹取得專屬建議

- 加入官方 LINE|由團隊協助你初步評估 (ID: @twmedpro)

- 預約門診諮詢|針對頑固疼痛,提供客製化治療計畫

🔹療程內容快速導覽

- 神經修復:超音波神經解套 | 脊椎術後疼痛 | 偏頭痛/手腳麻

- 微創介入 (TAME):微動脈栓塞止痛 ( 關節炎 / 肌腱退化 )

- 再生醫學: 自體脂肪/骨髓細胞 | 羊膜基質 | 高濃度 PRP

🔹服務據點 (雙北交通樞紐)

- 三重總院 (近台北橋): 維德骨科診所 (集美街7號)

- 板橋分院 (近新埔站): 生生優動 (文化路一段142號)

- 泰山分院: 維德泰山診所 (明志路一段265號)

▶ 【點我前往完整資訊入口 ] [ 預約門診 ][ 加入 LINE 諮詢 ]