你以為是腰椎壓迫或是梨狀肌卡住,其實是深層的股方肌作怪

許多人一聽到屁股痛、腿麻,就直覺以為是「坐骨神經痛」或「椎間盤突出」,但臨有不少患者做完腰部 核磁共振檢查、持續復健甚至打消炎針都沒改善,最後才發現問題根本不在腰,而是坐骨神經被被 股方肌(Quadratus Femoris)夾住或卡到,這是近年醫學上常被提到的 坐骨 – 股骨夾擠症候群( Ischiofemoral Impingement)。

坐骨 – 股骨夾擠症候群

坐骨神經痛不一定是椎間盤出問題,有時是臀部深層的股方肌發炎或空間變窄,讓坐骨神經被擠壓,造成屁股深層痠痛、放射到大腿後側的感覺。

如果你會坐久屁股痛,走久也痛,腰部檢查正常、做了腰的復健卻還是麻到腿,醫師說疑似臀部壓迫引起的,那這篇文章會讓你了解:

- 為什麼坐骨神經會被股方肌夾到?

- 如何分辨這種壓迫?

- 有效治療與復健?

為何坐骨神經痛好不了?復健拉腰沒效?

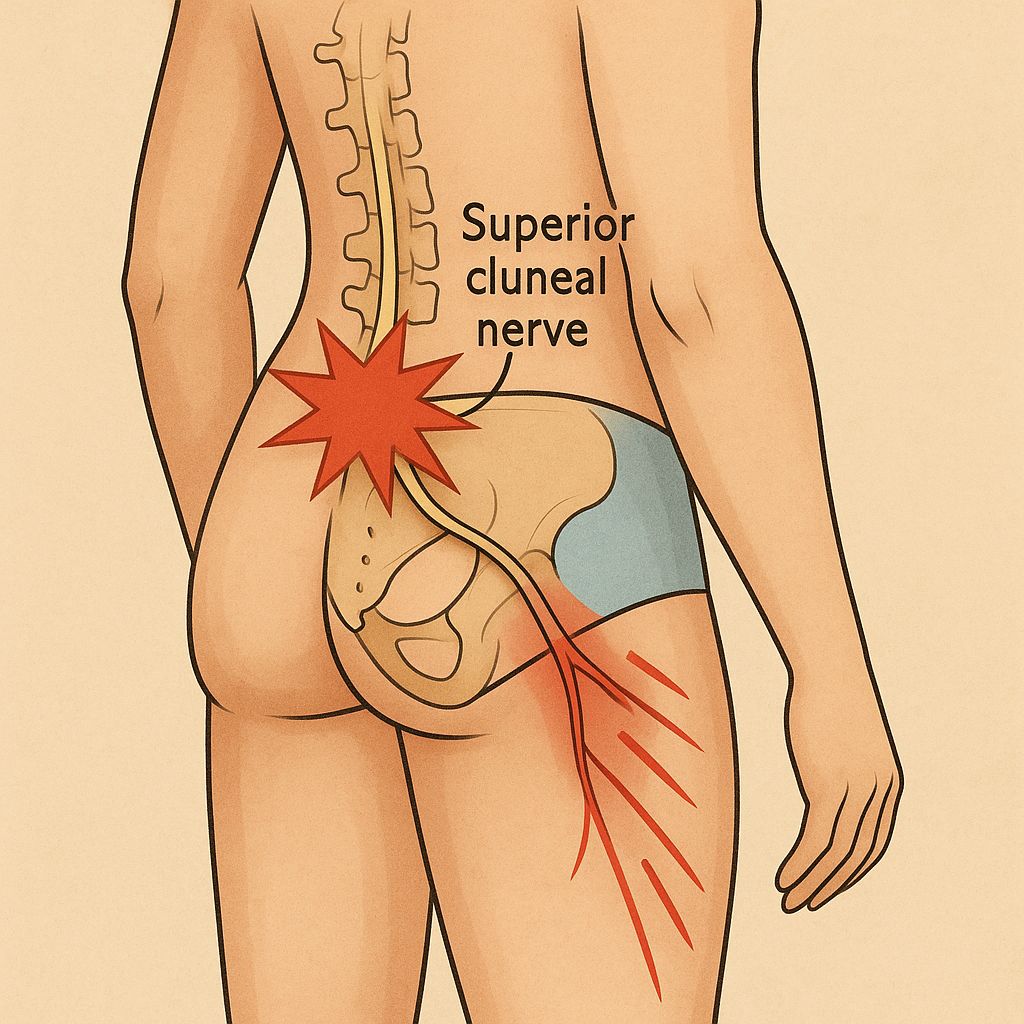

我們常把「坐骨神經痛」和「椎間盤突出」畫上等號,但腰椎只是神經的起點,真正被夾住的地方,許多在更下方 – 臀部深層的肌肉之間。當坐骨神經從骨盆後方通過時,會穿過下面幾塊肌肉:

- 梨狀肌(Piriformis)

- 內外閉孔肌(Obturator muscles)

- 孖肌(Gemellus)

- 股方肌(Quadratus Femoris)

這些肌肉間構成一個狹長的通道,醫學上稱為 深臀部空間(Deep Gluteal Space)。

如果這個空間因為肌肉緊繃、外傷、久坐、退化或疤痕沾黏而變窄,坐骨神經可能在此被夾住,出現坐骨神經痛的症狀 – 屁股深處痠痛、下肢腿後麻電,甚至連夜睡都會被痛醒。這幾塊肌肉中,最底層、靠近坐骨與股骨間的就是股方肌(Quadratus Femoris),也是許多慢性坐骨神經壓迫的關鍵點。

當股方肌腫脹、發炎會導致空間變窄,又叫坐骨 – 股骨夾擠症候群,在女性、久坐族、跑者或是舞者中更是常見。藉由核磁共振或是超音波,我們可以發現股方肌出現水腫或信號改變,且坐骨 – 股骨間距離可能變小,這讓我們可以以高度懷疑壓迫與股方肌有關。

如果你治療超過三個月仍反覆麻痛、且腰椎沒顯著問題、或腰雖然不好但但痛點都在臀部深層,建議尋求醫師理學評估、超音波檢查或最後線的核磁共振檢查。

股方肌壓迫坐骨神經的症狀?如何自我評估?

很多人以為屁股痛、腿麻就是坐骨神經壓迫,但實際上,壓迫的點不一定在腰,整條神經通過的位置都有機會造成壓迫。如果你懷疑自己是這種「深層屁股痛」,下面幾個狀況可以幫助你初步評估是不是股方肌相關的坐骨神經痛:

1. 坐太久會痛,走久也會痛

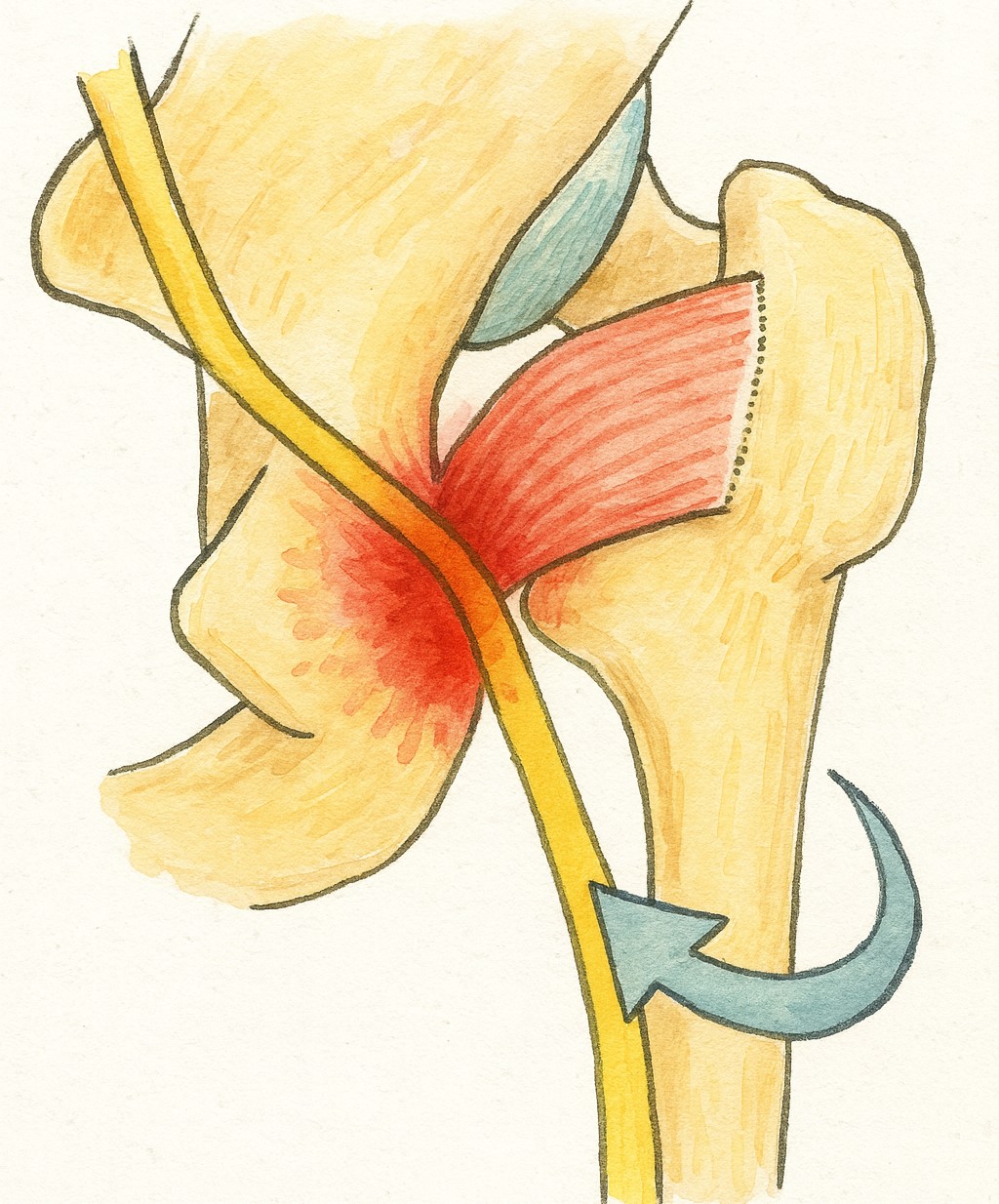

久坐或大步走時,大腿會往後伸展,此時坐骨和股骨之間的距離會變窄,容易擠壓到中間股方肌與坐骨神經,所以許多人會形容:「坐久痛、走久也痛,只有躺下或輕微活動時,才會比較舒服。」

2. 痛點比梨狀肌更深、更下方

很多人會以為自己是梨狀肌症候群,但如果你按壓屁股,覺得梨狀肌 (屁股正中) 其實沒那麼痛,但是往下、接近大腿根部的坐骨處卻會痠痛或放電感,這種情況可能是股方肌壓迫引起的坐骨神經痛。

3. 抬腿、跨步或髖外旋時會誘發疼痛

股方肌在做「髖外旋和伸展」容易被拉扯,所以當你在 跨步、走快、上樓梯或往後外踢腳 時出現屁股深層痛或電到的感覺,那就要小心你的 坐骨 – 股骨空間 可能較狹窄。

4. 核磁共振發現股方肌水腫或坐骨股骨夾擠症候群

目前最客觀的影像結果,如果報告寫股方肌水腫或坐骨股骨夾擠症等,則代表股方肌可能發炎、腫脹,進而高度懷疑是造成神經壓迫的原因。

5. 壓痛點深、放電感往大腿後側延伸

典型的坐骨神經壓迫位置在臀部後下方,常抱怨屁股深層痠卡、有時候像被電一下,甚至當作下背問題,但是腰部的活動卻完全正常。

如果上述情況符合多項,建議不要再過度拉筋或用力伸展,這些動作可能會讓壓迫更重、加重神經發炎,需尋求有經驗的疼痛科或復健科醫師,進行進行相關檢查評估找出真正的原因。

誰會股方肌壓迫坐骨神經?

坐骨神經被股方肌夾住,不是運動員才有,許多平常的生活習慣或特徵,都會你在不知不覺中讓臀部深層空間變窄,以下三種族群,是臨床上常見的高風險群:

一、久坐族、開車族:每天都在壓迫自己

長時間坐著,會讓臀部肌肉被持續擠壓,股方肌也因此長期緊繃、循環變差,特別是辦公室上班族、司機、外送員或遊覽車司機,一坐就是兩、三個小時,中間幾乎沒有伸展。長期下來,坐骨與股骨之間的距離會縮小,股方肌發炎、腫脹,坐骨神經會被夾到。

這類患者常說:「痛在屁股深處,像有東西卡住,坐久痛、起身後更痛,走一走才比較鬆一點。」建議每坐 30-40 分鐘就起來活動一下或用靠墊支撐骨盆、維持坐姿中立,能減少深臀部壓力。

二、跑者與舞者:過度伸展導致反覆摩擦

運動的人,長跑選手、健身、瑜伽或舞蹈愛好者,因為常做 髖後伸+外旋,會反覆牽拉股方肌與周圍結構。長期訓練下,股方肌容易出現慢性拉傷與纖維化,空間變得更狹窄,神經因此受壓迫,這類患者會誤會是「拉筋拉過頭」、「梨狀肌太緊」,但其實真正發炎的是股方肌。

三、女性骨盆較寬、股骨前傾角大

女性的 坐骨–股骨距離(IFS) 天生較短,加上骨盆結構較寬、股骨前傾角大,使得在走路或跨步時,更容易縮小臀部深層空間。因此,中年女性或產後女性是一類高風險族群,抱小孩、久站或穿高跟鞋後會容易感覺屁股深處痠痛,但多數會以為是腰部問題。

這種因骨盆結構導致的壓迫,不是只好練肌力就能改善,需要醫師依據影像調整治療策略,例如:

- 調整動作、降低外旋幅度

- 搭配物理治療放鬆與穩定訓練

- 當空間狹窄明顯,可考慮導引注射輔助

久坐、過度伸展與骨盆結構差異,是股方肌壓迫的三大原因

當你有屁股深處痠痛、腿麻或卡卡感,建議及早做影像評估與治療,避免神經反覆受刺激,找出坐骨神經是否真的被股方肌壓迫,再搭配個人化復健與注射治療,恢復活動自由。

如何治療股方肌壓迫坐骨神經?

一旦確定疼痛不是腰椎問題,而是坐骨神經被股方肌壓迫時,關鍵就不在止痛,而是讓神經重新有空間可以呼吸活動,治療可分成三個層次,依嚴重程度與影像結果分階段進行。

第一階段:保守復健治療(多數人可改善)

初期目標是放鬆深層肌肉、改善空間壓力,復健重點不是拉筋,而是釋放、穩定、重新協調。常見策略包括:

- 調整姿勢、坐姿:避免長時間盤坐、交叉腿、翹腳。

- 臀部放鬆訓練:用按摩球或泡棉軸輕壓外側臀肌,不要壓坐骨的位置。

- 髖關節穩定訓練:強化臀中肌、骨盆核心肌群。

- 避免過度外旋的伸展:像是鴿子式或深度開腿姿勢,反而會讓股方肌更緊。

不少研究顯示,有 5–6 成患者在 8 週內可明顯改善,但若症狀反覆、持續放射痛或影像檢查顯示明顯水腫,就需要進入下一階段。第一階段最適合搭配物理治療師教學與動作控制訓練,不要自行過度拉筋或隨意模仿網上的伸展動作。

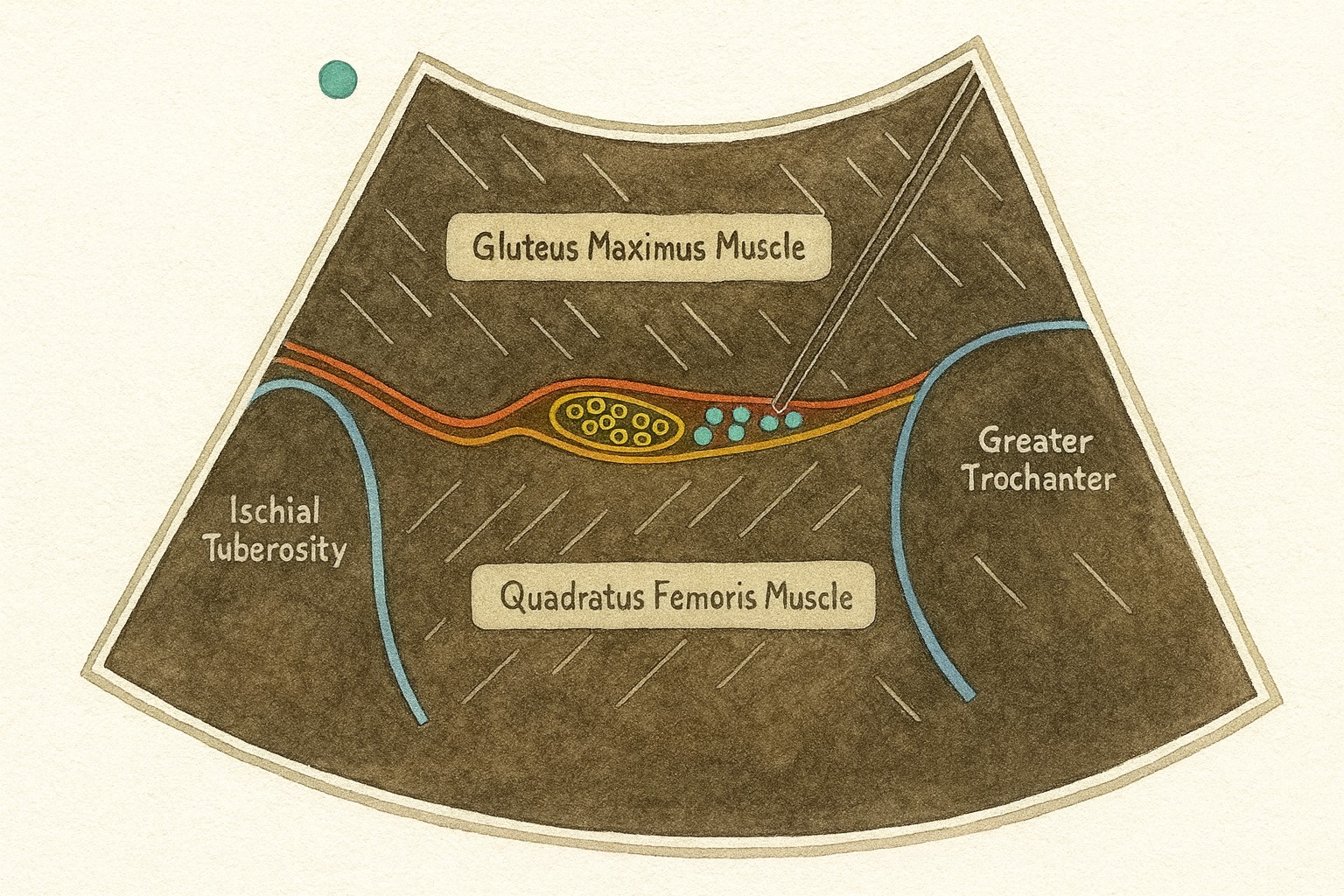

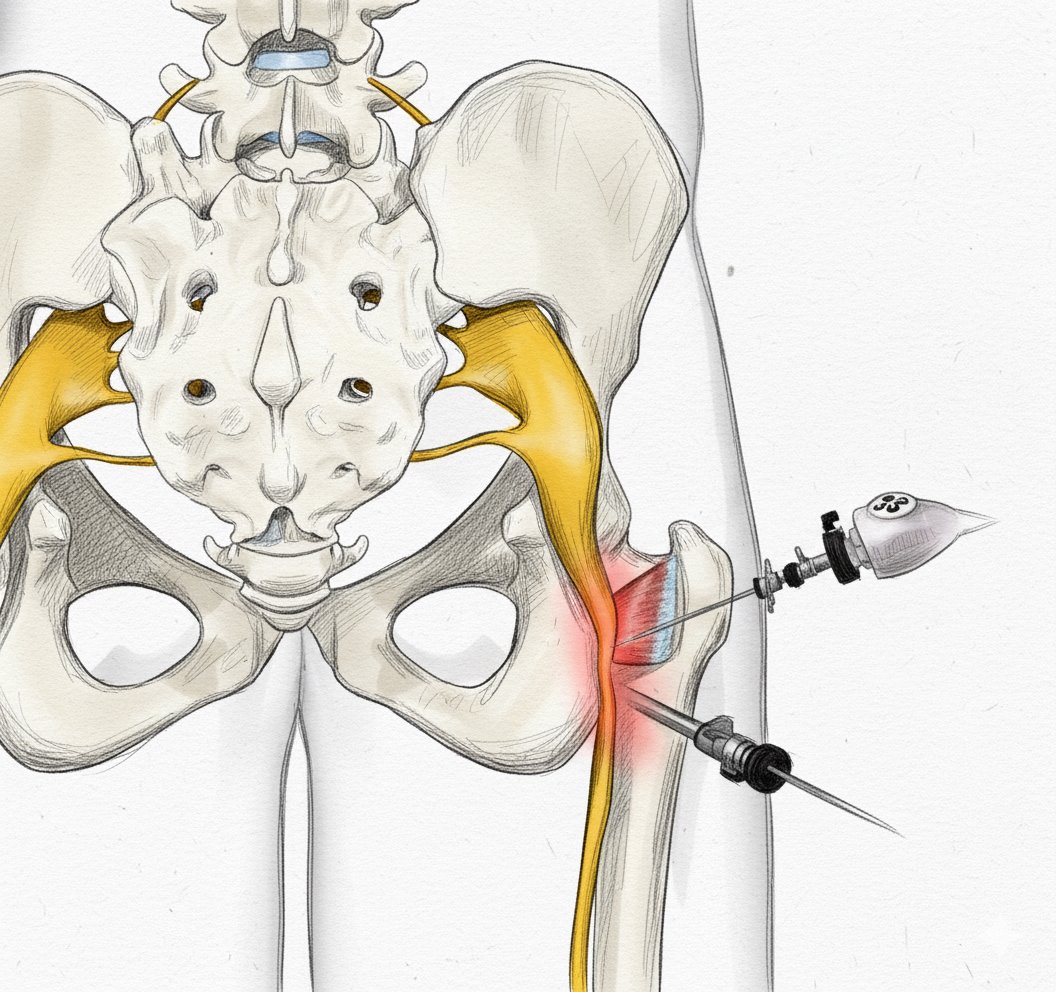

第二階段:影像導引注射(診斷 + 治療)

當復健效果不佳或疼痛反覆時,可以考慮透過超音波導引下注射進行治療,醫師會用超音波找出坐骨神經與股方肌的交會區,避開血管與神經,注射局部麻藥與少量抗發炎藥,這可達到兩個目的:

- 診斷:若打完症狀明顯緩解,代表壓迫點確實在此。

- 治療:降低肌肉發炎與神經受壓,讓患者能順利進入復健階段。

此外,針對慢性或纖維化個案,也可選擇:

- 血小板濃縮液 PRP:促進局部修復與抗發炎。

- 葡萄糖增生療法:刺激組織修復、改善張力平衡。

這類導引注射後的疼痛改善率約在 60–80%,許多人總是想再撐撐看,但越太久,神經周圍的沾黏會變厚、變硬,導致後續恢復更慢,甚至需要開刀。若超過三個月疼痛反覆,建議及早接受導引治療。

第三階段:內視鏡減壓或手術(僅少數需要)

只有當股方肌或骨骼狹窄已造成明顯神經受壓、且保守與注射皆無法改善時,才會考慮進行微創內視鏡減壓手術或小轉子部分切除術,打開坐骨與股骨之間的夾擠空間,並清除沾黏組織、釋放坐骨神經。手術前必須先確定診斷正確,因為深臀部神經壓迫有時與梨狀肌、閉孔肌等共病,如果診斷方向不對,術後難達預期效果。

治療股方肌壓迫的關鍵,不是「打一針就好」

透過影像診斷與精準治療策略,讓神經有空間恢復、讓肌肉重新放鬆與協調。若你已經試過各種復健、針灸、電療仍無法改善,建議諮詢具備 超音波導引注射與深層神經評估經驗的醫師,例如疼痛醫學或復健專科,他們能幫你確認壓迫點、進行導引注射或安排影像追蹤。

案例分享:腰都沒問題,卻坐下就痛?

50 多歲的陳先生是一位公司主管,半年多前在搬重物時疑似閃到腰。

一開始以為只是普通的拉傷,休息幾天不管它,誰知痛處越來越深,到後面坐下去就像被電到屁股底下,必須立刻站起來,甚至連開會都只能半蹲著撐。奇怪的是,走路或躺下都沒問題,腰部活動也完全正常。

他做 X 光、腰椎核磁共振、電療、按摩、拉腰甚至針灸,檢查顯示「椎間盤輕度突出,但神經沒有壓迫」,門診檢查時,我在他左側屁股下緣、靠近坐骨的位置摸到一個明顯壓痛點,只要輕輕一壓,他立刻慘叫:「就是這個點,而且痛會一路放到大腿後面!」

這是一個高度懷疑的坐骨神經被股方肌壓迫的表現,超音波檢查下,可以看到那一帶的肌肉厚度增加、水腫,坐骨神經就在旁邊被嚴重推擠。下一步逕行確認診斷,超音波導引下我們注射少量局部麻藥,注射後5分鐘,他驚訝地說:「醫師,我坐下去怎麼不痛了?」那一刻,我們幾乎可以說,這不是腰的問題,而是股方肌發炎腫脹,擠壓坐骨神經造成的假性坐骨神經痛。

經過兩週的復健、姿勢調整訓練、第二次導引治療後,他已經改善 70-80% 能正常久坐開會,不再需要靠站著打電腦。如果你也有一坐下就痛,但走路、躺下都沒事,檢查腰椎大致正常、卻持續有屁股深層痛那就該懷疑是否是坐骨神經被股方肌或深臀部肌肉壓迫了。

早期透過超音波確認與導引治療,不但能減少延誤診斷、也能大幅縮短疼痛時間。

股方肌壓迫坐骨神經的常見問題

Q1:核磁共振顯示「股方肌水腫」就一定是坐骨神經被壓到嗎?

- 不一定。

- 核磁共振出現股方肌水腫或坐骨股骨夾擠,代表肌肉確實有發炎或受壓,但要搭配臨床判斷。

- 有屁股下緣深層痛、坐下痛、走路或跨步加劇等典型表現,再加上影像的證據,幾乎可確診。

- 有經驗的疼痛或復健醫師整合影像與理學檢查,必要時以診斷性超音波導引注射確認壓迫點。

Q2:拉筋或用按摩球可以改善嗎?

- 要小心使用。

- 多數股方肌壓迫的患者,其實是深層空間太窄,這時候過度伸展(像「鴿子式」或開腿拉筋)反而會讓神經更被拉扯。

- 避免用力壓坐骨區域,也不要長時間使用泡棉軸滾在屁股最下方,輕鬆的臀中肌放鬆、結合骨盆穩定訓練和短時間伸展,再搭配物理治療師的角度調整最安全。

Q3:股方肌壓迫坐骨神經多久會好?會不會一直復發?

- 診斷正確、配合治療,大部分病人 4–8 週可明顯改善。

- 若只是暫時止痛、沒調整坐姿或運動方式,會再復發。

- 避免 久坐與翹腳 + 定期活動伸展 + 加強臀中肌與核心穩定,這些都是防止再壓迫的關鍵。

Q4:導引注射是什麼?打針會痛嗎?

- 導引注射就是利用超音波定位,直接把針精準打在坐骨神經旁的股方肌發炎點。

- 超音波定位能避開血管與神經主幹,藥量少、效果快,過程通常只像打一般針一樣微痛。

- 有時會先用少量麻藥作診斷性注射;注射後痛明顯緩解,就能確定壓迫來源。

- 部分慢性治療也會搭配使用 PRP 或葡萄糖增生注射促進修復。

Q5:股方肌壓迫坐骨神經會不會需要開刀?

- 極少數需要。

- 當空間極度狹窄、骨骼異常或外傷後纖維化嚴重,且一般治療無效時才考慮內視鏡減壓手術。

- 多數人只要透過 復健與導引注射 就能改善。

結論:坐骨神經痛,不單單是椎間盤的問題

坐骨神經痛這個名稱,常讓人直覺想到「腰椎壓迫」、「椎間盤突出」,但臨床上越來越常看到

真正造成疼痛的元兇,其實藏在屁股深處。

若你有「屁股深處痛、腰沒事卻坐不久」的症狀,請不要再拖延或只靠止痛藥,建議安排臀部超音波檢查,找出坐骨神經是否被股方肌或深臀部結構壓迫,另外可根據嚴重程度,進行復健訓練或是注射減壓治療,重點是及早介入、減少神經受損。

參考資料

- Deep gluteal space problems: piriformis syndrome, ischiofemoral impingement and sciatic nerve release

- Deep gluteal syndrome as a cause of posterior hip pain and sciatica-like pain

- Sciatic Nerve Compression after a Chronic Proximal Hamstring Tear: A Report of Two Cases and a Narrative Review of the Literature

- Treatment of proximal hamstring tendinopathy-related sciatic nerve entrapment: presentation of an ultrasound-guided “Intratissue Percutaneous Electrolysis” application

- Accuracy of 3 Clinical Tests to Diagnose Proximal Hamstrings Tears With and Without Sciatic Nerve Involvement in Patients With Posterior Hip Pain

相關文章

找不到疼痛原因?讓「神經內科 & 疼痛科醫師」為您精準評估

— 結合 CIPS 超音波技術、TAME 栓塞與再生醫學,啟動修復的最後一哩路 —

🔹取得專屬建議

- 加入官方 LINE|由團隊協助你初步評估 (ID: @twmedpro)

- 預約門診諮詢|針對頑固疼痛,提供客製化治療計畫

🔹療程內容快速導覽

- 神經修復:超音波神經解套 | 脊椎術後疼痛 | 偏頭痛/手腳麻

- 微創介入 (TAME):微動脈栓塞止痛 ( 關節炎 / 肌腱退化 )

- 再生醫學: 自體脂肪/骨髓細胞 | 羊膜基質 | 高濃度 PRP

🔹服務據點 (雙北交通樞紐)

- 三重總院 (近台北橋): 維德骨科診所 (集美街7號)

- 板橋分院 (近新埔站): 生生優動 (文化路一段142號)

- 泰山分院: 維德泰山診所 (明志路一段265號)

▶ 【點我前往完整資訊入口 ] [ 預約門診 ][ 加入 LINE 諮詢 ]